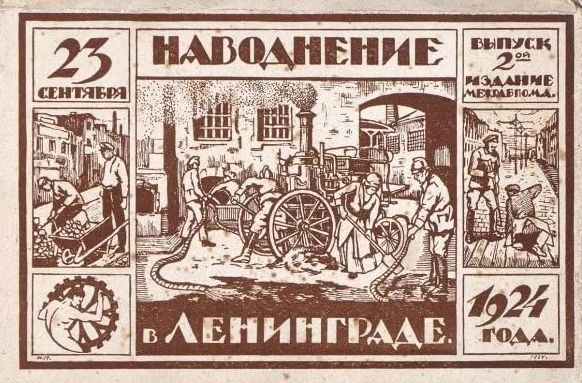

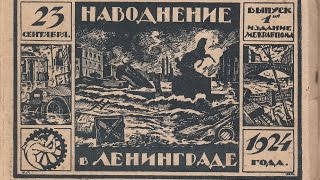

С.С.С.Р. пострадавшему от наводнения Ленинграду

С.С.С.Р. пострадавшему от наводнения Ленинграду

...Утро 23 сентября в Ленинграде выдалось пасмурным. И хотя метеорологи из Пулковской обсерватории заранее предупредили горожан и власти о предстоящем ухудшении погоды, обычные ленинградцы, привыкшие к ее капризам, отнеслись к этому спокойно: город начинал обычный трудовой день.

Ближе к полудню со стороны Финского залива задул порывистый ветер, Нева и каналы стали набухать. Примерно в половине второго дня с Петропавловской крепости раздались первые предупредительные выстрелы. Когда они стали повторяться каждые пятнадцать минут, горожане поняли, что дело принимает серьезный оборот. Примерно в 15 часов вода хлынула в город. Спустя два часа буря достигла своего пика: под воду ушел Летний сад, Исаакиевский собор, Зимний дворец представляли собой острова, а на месте улице Халтурина бурлила полноводная река, сбивавшая с ног случайных прохожих.

Стало понятно, что город на Неве постигла катастрофа. Спустя ровно сто лет после самого сильного наводнения в его истории, описанного Александром Пушкиным в «Медном всаднике», «большая вода» вернулась вновь. Под водой оказались Васильевский остров, Петроградская сторона – почти 70% территории Ленинграда.

Свидетелем происходившего в тот день оказался Казимир Малевич на следующий день поделившийся пережитым в одном из своих писем:

«Многоуважаемый Михаил Осипович, 23 сентября мы претерпели ужас и вместе с тем великолепное зрелище…Утром 23-го я стал наблюдать сильное передвижение птиц, удивляясь зрелищу, куда они летят — и грачи, и галки, вороны…В 12-ом часу я заметил перебегание крыс, мышей… мне показалось это странным. Я вышел по делам и в 5-м часу еле перебрался домой на Исаакиевскую площадь; здесь уже представлялась картина ужасная — Нева своими огромными черными с белыми гривами страшно как плевалась; никакие заборы не помогли, к 6-ти часам вода затопила всю площадь. Люди по плечи все же лезли по воде. В 6 1/2 часов вода стала затоплять и мой этаж. Перестал действовать телефон; свет, тьма. Перебравшись на балконы, вытаскивали людей, которые все же шли по воде; более смелых опрокидывало волной. Потом для большего зрелища возник где-то пожар. Как это все связано — вода, огонь, грабитель, все одно друг за другом держится или одно порождает другое; а огромная масса людей притаилась и ждала своей участи».

Драматизма происходившему прибавляло и то, что наводнение сопровождалось необычным для здешних широт природным явлением – полярным сиянием. «Интересная сцена произошла на паперти Исаакиевского собора. Не знаю откуда, но там собралось около 150-200 женщин-кликуш. Обезумевшие женщины в религиозном экстазе, крича, что это Божья кара за переименование Петрограда в Ленинград (это случилось в январе того года – прим. авт.) бросались в воду, откуда их извлекали комсомольцы и пожарные», – сообщал своему корреспонденту в письме один из горожан.

К вечеру город стал подсчитывать ущерб.

«...Наводнение причинило неисчислимые убытки, особенно коммунальному хозяйству. Уничтожены почти целиком все труды революционных лет и последнего строительного сезона. Снесено 19 мостов из 214. Смыта Стрелка на Елагином острове. В Летнем саду погибло 550 вековых деревьев.. Испорчено 120 трамвайных вагонов. Затоплено 2040 строений в Петроградском районе, 1460 - в Центральном, 912 - на Васильевском, 660 в Московско-Нарвском. Затонули или выброшены на берег 40 судов с лесом и другими грузами... В помещении бывш. Мариинского театра вода достигла глубины в три аршина. В воде плавали скрипки, контрабасы, тимпаны. Самым трудным было вынести две ценные арфы по 15 тысяч рублей каждая..., – сообщала «Красная газета»,– самое массовое на тот момент ленинградское периодическое издание. – В Гавани как-то сразу рвануло, понесло, побежала страшная, пенящаяся водная лавина. <...> Раньше к наводнениям готовились днями, а сейчас времени было полчаса, если не меньше. С бешеной силой напирают шквалы циклона. Срывают с крыш ржавое железо, валят заборы, вырывают с корнем деревья. Плывут доски, дрова, стулья, матрацы, сорванные с причалов лодки, даже целые маленькие домики. У набережной Жореса выброшено на берег 20 порожних барж.

Фабрика имени Слуцкой: пострадали 3 отделения и заготовительное, в котором находилось2 000 пудов изделий. Некоторую часть их удалось спасти. Фабрика им. Володарского: залит склад готовых изделий. Спасти удалось только 15%. Электростанция не работала в виду повреждений. Водой унесено из люков 500 п. мазута. Подвалы залиты. Городской водопровод: Береговой насос потонул, резервуар и машинные отделения залиты. Завод им. Марта: размыта деревянная дамба. Текстильный трест: залиты все подвалы. Сгорел трансформатор. Паровые котлы и динамо залиты. Фабрика им. Халтурина: сорвана крыша ниточного отделения на 20 саженей, Цеха залиты водой».

С началом наводнения в городе объявили военное положение для борьбы со спекулянтами и мародерами. Оперативно вышло постановление о борьбе с торговцами, «которые посмеют использовать стихийное бедствие для спекуляции»: с началом подъема воды жители Ленинграда сразу же бросились скупать продукты. В газетах того времени можно прочитать о торговцах, которые, «находясь по пояс в воде, отпускают товары покупателям, стоящим в воде по колено». Особо оборотистые горожане тащили с улиц все, что попадалось под руку, вплоть до брусчатки с размытых наводнением мостовых. Таких «призывали» к порядку специальные наряды милиции и военные патрули, которым поручили осматривать частные сараи.

Из Москвы для бесед с «обсыхающим пролетариатом» направили Михаила Калинина. Примерное представление о том, как происходили эти беседы, дате газетный отчет о его выступлении на заводе «Красный треугольник». «Во время митинга один из рабочих сказал так: “Ленинград залило, Саратовскую губернию сожгло. Не беда! Ни черт, ни дьявол, ни Бог с каким-нибудь белогвардейским мазуриком нам ни шиша не сделают! Спайку рабочих с крестьянами ни одна буржуазная сволочь не разорвет. Да здравствует Ленинград! Да здравствует Саратовская губерния и в ей город Новокузнецк!»

На помощь затопленному Ленинграду пришла вся страна. 26 сентября ВЦСПС выступила с обращением ко всем профорганизациям СССР: «Значительная часть ленинградских рабочих жестоко пострадала от наводнения, лишившись всего имущества. Близится зима и пострадавшие ленинградские рабочие вынуждены встречать ее в очень тяжелом положении. Организованные в профсоюзы рабочие не могут пассивно смотреть на нужду ленинградских рабочих. ВЦСПС призывает всех членов профсоюзов проявить пролетарскую солидарность и оказать посильную помощь авангарду революции — ленинградским рабочим, пострадавшим от наводнения. Сборы безусловно добровольные».

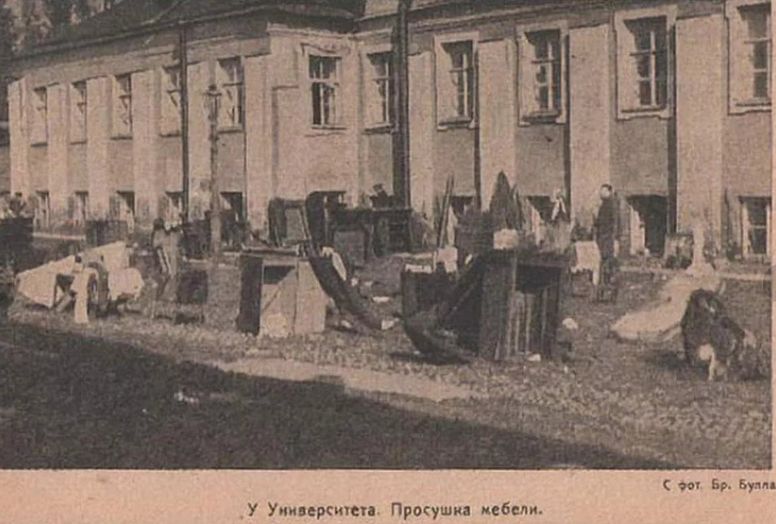

Для того, чтобы население страны лучше представляло себе катастрофические последствия случившегося, в бакинской типографии имени III Интернационала даже был выпущен небольшой фотоальбом — на 14 снимках, помещенных в нем, были запечатлены наиболее характерные моменты ленинградского наводнения. Как удалось выяснить, автором фото был Карл Булла, первый фотограф-репортер, начавший свой творческий путь еще во времена Российской империи и уже снимавший затопленный Петербург в 1903 году. Доходы от продажи этого альбома должны были пойти на восстановление студенческих общежитий и столовых.

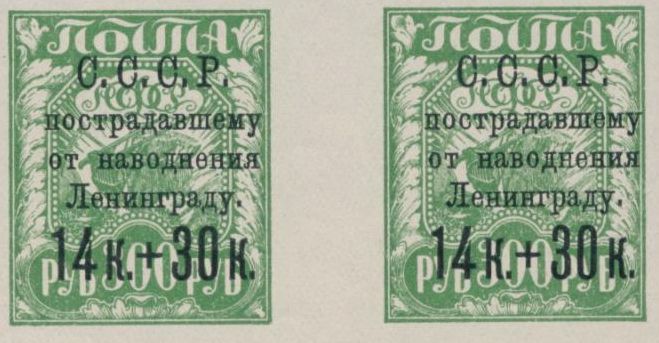

Не остался в стороне и Наркомат почт и телеграфа СССР. В ноябре 1924 года им был организован первый в Советском Союзе почтово-благотворительный выпуск серии из пяти марок в помощь населению Ленинграда, пострадавшего от наводнения. За «основу» были взяты марки советского стандартного выпуска 1921 года номиналом 100, 200, 300, 500 и 1000 руб. Типографским способом на них была нанесена надпечатка соответствующего текста, сумма почтового сбора и благотворительная надбавка. Тираж каждой из выпущенных в обращение марок был очень внушительным – от 750 тыс. до 1 млн. Марки продавались в крупных промышленных центрах того времени: Москве, Минске, Ташкенте, Тифлисе, Киеве, Артемовске, Благовещенске-на-Амуре, Владивостоке, Вологде, Воронеже, Иркутске, Ленинграде, Нижнем Новгороде, Одессе, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Свердловске, Смоленске и Харькове.

Почтово-благотворительный выпуск. В помощь населению Ленинграда, пострадавшему от наводнения

Работа над выпуском серии шла в авральном режиме: за «базовую» основу брались выпуски марок 1921 года на разной бумаге мелованной, тонкой, хлопковой, а печатные машины работали без скрупулезной приладки, а в отдельных клише были дефекты, в «Каталоге почтовых марок РСФСР и СССР», выпущенном в 1933 году, было указано 18 разновидностей марок данной серии. Неудивительно, что некоторые из них сегодня относятся к разряду редких. В частности, надпечатка 14 + 30 коп. на марке РСФСР в 300 руб. на тонкой бумаге.

О способах «превращения» марки, отпечатанной на простой бумаге, в более редкую на бумаге «тонкой» упоминал Яков Вовин в своем "Справочнике по экспертизе советских почтовых марок" в 1972 г.: марка пропитывается парафином и на первый взгляд выглядит как более редкая на тонкой бумаге. Упомянут им и еще об один способ подделки марок на тонкой бумаге: марку на простой бумаге долго вымачивают, а затем отслаивают и соскабливают слой бумаги с клеевой стороны. Процесс, безусловно, трудоемкий, но, при удачном исходе дела может принести немалую прибыль. В любом Чтобы не попасть впросак, коллекционерам необходимо ориентироваться в данном случае на квалифицированную экспертизу. Как и в случае с перевернутыми надпечатками на марках «3к + 10к», «7к + 20к» и «12к + 40к» (снизу вверх), а также к двойной надпечатке на марке «12к + 40к». Тиражи этих марок доподлинно неизвестны, но все они сегодня относятся к разряду филателистических редкостей и требуют, безусловно, квалифицированной экспертизы.

Как распространялись выпущенные почтово-благотворительные марки в помощь населению Ленинграда? На этот вопрос четкого ответа нет. Безусловно, через почтовую сеть, через ВОФ. Но не только. Об этом, в частности, свидетельствует история, участником которой я сам стал в середине 1960-х годов в Иркутске. Районы, с воем время служившие рабочими предместьями, к тому времени уже прочно «обжились» в границах города, но по-прежнему являли собой деревянную застройку первой половины века. Как-то, возясь на чердаке дома бабушки одного из моих школьных друзей, среди старой утвари и номеров местных «Епархиальных новостей» нам на глаза попались несколько неразрезанных желтых полосок «ленинградских» марок – собственно, так я и узнал о наводнении 1924 года). Мы поинтересовались у старушки, откуда они взялись, и она вспомнила, что их принес с работы ее муж – он тогда трудился на только что запущенном местном кожевенном заводе. Марки предлагала приобрести местная комсомольская организация, и дед-комсомолец не остался в стороне, хотя писем писать им было некому – вся родня полегла в Гражданскую войну. Так они и остались лежать на чердаке.

И в заключение хочется, вспоминая ленинградское наводнение 1924 года, сказать еще об одном. 24 сентября в своем вечернем выпуске «Красная газета» писала: «Избежать наводнений немудрено. Для этого стоит лишь взять примеру голландцев. <...> Они оградили свою страну с морской стороны огромными дамбами, и сейчас им никакое наводнение не страшно. Это можно бы сделать и у нас. Но до того ли было правящим классам дореволюционной России? <...> Только советская власть приступила к работам по устранению возможности подобных катастроф. К сожалению, у нас слишком мало средств, чтобы эту работу выполнить в один или два года. <...> Когда дамба будет закончена, никакое наводнение не будет страшно для Ленинграда».

Работы по сооружению защитной дамбы закончились только в 2011 году.

Сергей ШАРОВ

Комментировать статью: