Марки ценой в баранов и верблюдов

Марки ценой в баранов и верблюдов

Часть 1

Человек, по-настоящему увлекшийся филателией, только со временем начинает понимать, что почтовые марки обладают особенным свойством – среди прочего они помогают «открыть ворота» к увлекательным поворотам современной истории. Я, будучи еще школьником старших классов, а вовсе не востоковедом, ощутил это на марках Монголии: во многом благодаря им я открыл для себя эту неповторимую, своеобразную страну, а заодно и получил еще в «доинтернетную» пору первый опыт системной «изыскательской» работы, который впоследствии пригодился в жизни.

Временной период моего увлечения монгольскими марками имеет вполне четкие границы – он начался со второй половины 1960-х годов (а точнее с серии динозавров 1967 года), когда наша семья приехала в эту страну, и завершился в середине 1970-х, когда я вернулся в Москву получать высшее образование. Никакого каталога монгольских марок в тот момент у меня не было – зарубежные издания были недоступны и о статье С.Блехмана «История почты и знаки почтовой оплаты Монгольской Народной Республики», опубликованной в 1964 году в журнале «Советском коллекционере», я вообще не слышал.

Первый, венгерский каталог монгольских марок я приобрел в Улан-Баторе только в 1972 году, а до этого просто довольствовался, как говорится, «устным фольклором»: по выходным в зале то ли Дворца пионеров, то ли Дома культуры (уже и не припомню точно) собирался здешний клуб филателистов: местные коллекционеры и разные «жучки», старавшиеся что-то запродать, по большей части, иностранцам, время от время заглядывавшими на «торжище».

Услышанное, по возможности, «систематизировал» в блокноте – он-то и был моим своего рода каталогом. Удивительно, но когда заполучил в руки нормальный каталог, мой блокнот соответствовал ему процентов на 95%! Не скажу, что это был плодом «кропотливейшей» работы, просто самих почтовых марок, выпущенных в стране где-то до 1959 года, было не так много, а остальные свободно можно было купить в окошке на Центральном почтамте Улан-Батора.

Уже первая серия монгольских марок, «зафиксированная» мной в блокноте – как ее называли, «Элдэв-очир», вызвала у меня кучу вопросов и заставила «взяться» за литературу.

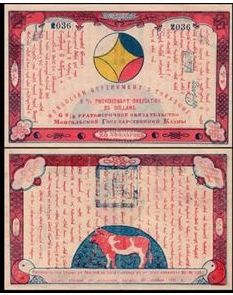

Народная революция в стране победила, как я знал, еще в 1921 году. Времена были, понятное дело, непростые, стране было не до введения собственных денег (отсюда и номиналы в непонятно чьих долларах). Но главным вопросом был следующий: почему на первых послереволюционных (!) монгольских марках оказались представлены перекрещенные ваджры (к слову, ваджры можно было при желании приобрести из-под полы в упомянутом клубе по вполне сходной цене), а не что-то более революционное, например вождь революции Дамдин Сухэ-Батор, который к тому времени уже успел умереть?

И еще: что заставило правительство новой страны разместить заказ на печать этих марок в Китае (об этом знали абсолютно все, кто собирался по выходным в клубе), от которого страна фактически отделилась за 13 лет до этого и Китаю это очень не нравилось? Уже позднее встал еще один вопрос: почему в советских изданиях местом тиражирования этой серии назвали Москву, хотя еще в 1920-е годы советским филателистам было известно, что это было сделано в Шанхае?

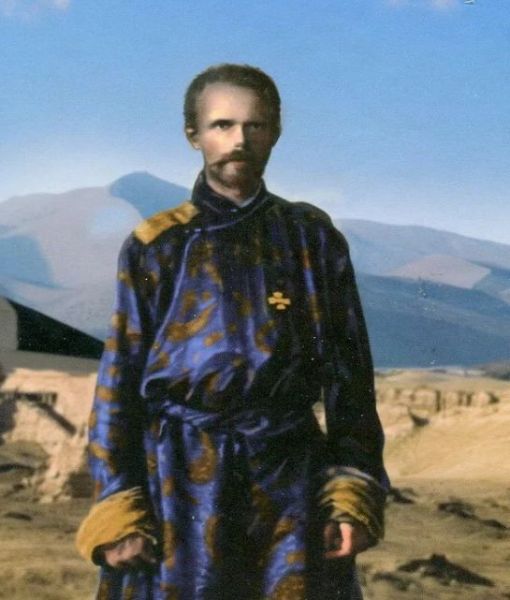

Ответы на второй и третий вопросы нашлись в новейшей истории как Монголии, так и Китая. С одной стороны, в Советской России, только-только вышедшей из-под пресса Гражданской войны, до конца не понимали, что реально происходит в далекой Монголии. Да, Внешняя Монголия еще в 1911 году провозгласила независимость от Китая, но ее «двигателем» было духовенство. Потом последовала китайская оккупация, новая волна борьбы за независимость, которую волею судеб возглавили «Черный барон»-белогвардеец Роман Унгерн фон Штернберг и вновь местное духовенство. Да, власти молодой Советской республики поддержали монгольских повстанцев, выступивших против барона, Ленин встречался с Сухэ-Батором. Но с кем он тогда не встречался: и с Гербертом Уэлсом, и с Нестором Махно…

Наконец, в 1921 году Россия официально признала Монголию. А в итоге к середине 1920-х годов в Монголии, с одной стороны, действовало революционное правительство, а с другой, сохранялась, пусть и ограниченная, но монархия и теократический правитель Богдо-хан, в 1911 году возглавивший национально-освободительное движение, оставался безусловным авторитетом для монголов, в подавляющем большинстве своем людей глубоко верующих (отсюда и понятная всем ламаистская символика, избранная для первых почтовых марок – алмазная ваджра (элдэв-очир), служащая, среди прочего, символом вечной, нерушимой стабильности, мудрости и просветленности, но вовсе не революционного порыва).

На Востоке в начале 1920-х годов Советская Россия делала Китай и Сунь Ятсена.

На юге Китая, который отделения Внешней Монголии не признавал, к середине 1920-х годов действовало революционное его правительство Единого фронта, а Национально-демократическая, партия Гоминьдан даже начала реорганизовываться по образцу партии большевиков. Сунь Ятсен активно взаимодействовал с Коминтерном, у него уже работали десятки советских политических и военных советников. У себя в стране правительство Гоминьдана активно обрастало союзниками, в том числе и среди северокитайских генералов. Вдобавок ко всему очень много монголов проживало в самом Китае, по другую от Монголии сторону пустыни Гоби.

«Влезать» в противоречия, имевшиеся между двумя своими союзниками, взявшись, в том числе, тиражировать финансово обязывающие знаки почтовой оплаты Советская Россия не горела желанием. В итоге благодаря поистине «восточной комбинации» монгольский заказ, с одной стороны, «освященный» именем одного героя национально-освободительного движения – Богдо-гэгена VIII, отправился в типографию на территории другого героя – Сунь Ятсена. При этом взаимных симпатий, судя по всему, друг к другу они не питали.

Как бы сегодня сказали, «заказ на печать» первой серии монгольских почтовых марок был оформлен в конце зимы 1923-1924 годов (это по информации монгольских филателистов – документального подтверждения на сей счет мне найти не удалось, - С.Ш.), а в апреле Богдо-гэгегн VIII умер, и монархию в стране быстро ликвидировали. Из типографии же серия «Элдэв-очир» вышли только в начале июля.

чаще всего эти редкие марки встречаются в виде аннулянтов (пробивка перфорационной машиной)

Что же до последующего «переезда» тиража в Москву, то здесь мне видится разве что политический «подтекст». Продвигать этот тезис в филателистические массы начали западные каталоги. В условиях полного отсутствия информации «с мест» их логика была понята: первой страной, признавшей МНР, была Советская Россия, первые новые монгольские дензнаки напечатали в Москве, стало быть, и первые почтовые марки печатали там же, а Китай признал МНР только в конце 1949 года. Когда дело дошло до советских публикаций 1960-1970-х годов, никто никого разубеждать в этом не стал – Китай уже был нам с Монголией «не друг».

А что с номиналами этих марок в долларах? И каких, собственно, долларах? Можно было бы, в принципе, понять, если бы номинал указывался в китайских лянах, русских рублях (Урга, нынешний Улан-Батор, до революции была одним из основных «распределительных» центров китайско-русской торговли, да и после революции торговля, хотя и сократилась, но не прекращалась). На худой конец, в мексиканских песо (как ни странно, конкретно эта серебряная деньга имела хождение на севере Китая, в Маньчжурии и, соответственно, Монголии). Но доллары…

Вот что писал на этот счет журнал «Советский коллекционер» № 11-12 за 1924 г.: «До установления правильного менового хозяйства, кочевые племена вели счет на головы скота. Расстройство хозяйства, вызванное войной и революцией, повлекло за собой рецидив «живой валюты». Произошло это в Монголии в период господства в ней известного барона Унгерна в 1921 году. По его указке Министерством Финансов Монгольской Республики были выпущены в апреле 1921 года 6%-е обязательства в 10, 25, 50 и 100 долларов, причем 10 долларов приравнены барану, 25 долларов приравнены быку, 50 долларов приравнены лошади и 100 долларов приравнены верблюду».

По факту 1 монгольский доллар равнялся для простоты взаиморасчетов 1 китайскому ляну. Но в советских публикациях номиналы марок серии «Элдэв-очир» определялись в «китайских долларах». Полагаю, что из-за барона Унгерна – в Монголии он надолго не задержался, продолжил воевать с большевиками и его в 1921 году расстреляли в Новосибирске.

Продолжение следует.

Сергей Шаров

Комментарии к статье:

Комментировать статью: