Как Иран входил в советскую филателию. Часть II

Как Иран входил в советскую филателию. Часть II

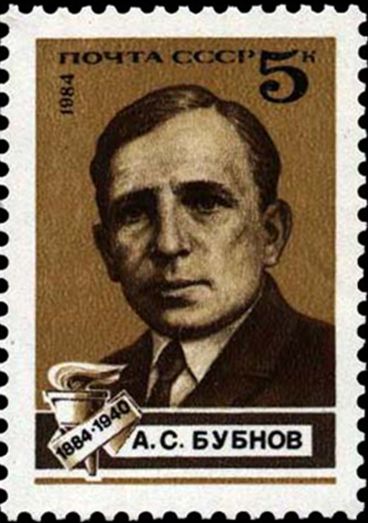

Итак, все было готово к конгрессу. Он начал работу 10 сентября. С приветственным словом к участникам от имени советского руководства выступил тогдашний Народный комиссар просвещения А. Бубнов.

Как писала газета «Известия», А. Бубнов заявил о «невиданном расцвете советского ирановедения, о той огромной работе, которая ведется в СССР по освоению памятников иранского искусства», подчеркнув при этом важность «любезного содействия иранского правительства». Слова эти были, безусловно, адресованы иранскому премьер-министру Мохаммаду Али Форуги, главе иранской делегации и почетному председателю конгресса. Вторым почетным председателем избрали Председателя СНК В. Молотова. В сторону иранской делегации организаторами конгресса были предприняты не только «словесные» шаги. По инициативе советской стороны персидский язык впервые стал одним из официальных рабочих языков Конгресса. Да и сам конгресс во всех документах именовался конгрессом по иранской, а не персидской культуры – в 1935 году Реза-шах Пехлеви потребовал, чтобы иностранные государства стали официально использовать самоназвание его государства – «Иран». Советская сторона против этого не возражала.

Общегосударственную задачу, поставленную перед организаторами конгресса, сформулировал один из крупнейших советских тюркологов того времени академик А. Самойлович в газете «Правда»: «Мы уверены в том, что наши гости на иранском конгрессе лично убедятся в выдающихся успехах нашего строительства и хозяйственного и культурного. Они убедятся в серьезности и искренности нашего всеобщего стремления к международному миру в интересах счастья всего трудящегося человечества». О достижениях СССР, социалистической национальной политики с трибуны конгресса рассказывали члены советской делегации. Гостей сводили в Русский и Этнографический музеи, на концерт классической музыки, на балет «Бахчисарайский фонтан» (как дань восточной теме), свозили в Петергоф и по этому случаю даже устроили фейерверк. «Советскую» часть культурной программы составил коллективный просмотр художественного фильма «Летчики», который только что вышел на широкий экран и который сам М. Горький назвал одним из лучших советских фильмов.

Газета «Известия» даже завела на своих полосах рубрику «Дневник конгресса» и постоянно публиковала подробные отчеты о том, что происходило в северной столице. Всем участникам конгресса вручили памятные номерные серебряные значки с предсказуемой и вовсе не научной символикой и памятные медали.

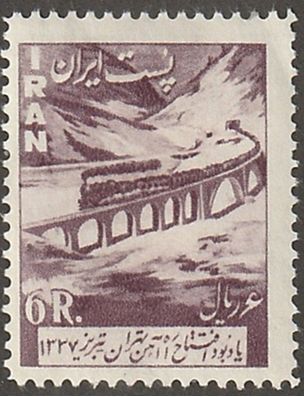

…А иранский премьер Мохаммад Али Форуг тем временем в Москве вел непростые переговоры со своим советским визави В. Молотовым. И в центре их внимания были вовсе не перспективы научного сотрудничества. В Иране полным ходом шло строительств Трансиранской железной дороги, которая должна была соединить Персидский залив с Каспийским морем. Ее проект «витал в воздухе» еще с конца XIX века, но поддержки у российских властей не находил, поскольку те вполне обоснованно считали, что давать такой козырь в руки британцев не резон, да и сама прокладка железнодорожных путей в горах северного Ирана казалась чудовищно сложной затеей. Придя к власти, Реза-шах увидел в этом проекте возможность «дистанцироваться» от влияния СССР и Великобритании, объявив его стратегическим приоритетом своей страны и подключил к него реализации немецкие банки и фирмы. За немцами в Иран активно потянулись австрийцы, итальянцы, японцы. Все это вызывало у советской стороны резонные опасения – уже под реальным, а не гипотетическим ударом могли оказаться бакинские нефтяные прииски. Мохаммад Али Форуг убеждал советские власти, что опасения беспочвенны, но до конца сделать это ему не удалось. Через три года, в 1938 году железную дорогу достроили, но итогом «большой игры» Реза-шаха с «третьей силой» в лице Германии стало его свержение и оккупация Ирана СССР и Великобританией в 1941 году.

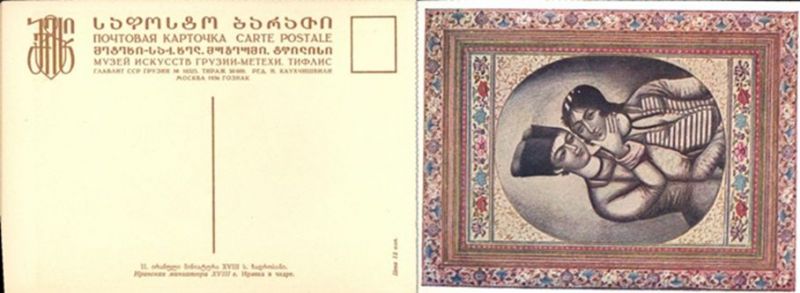

Ученые же в Ленинграде занимались своим делом. С их точки зрения конгресс действительно был организован блестяще, прежде всего его научная сторона. По достоинству его оценили и ленинградцы – в 84 залах Малого Эрмитажа и Зимнего дворца была организована выставка произведений иранского искусства. В общей сложности она включала в себя 25 000 экспонатов из музеев, библиотек, научных учреждений СССР, государственных и частных собраний из США, Великобритании, Франции. Около 900 предметов доставили из Ирана по специальному распоряжению иранского правительства. Официальное открытие выставки состоялось 12 сентября 1935 г., на второй день работы конгресса. Для широкой публики ее открыли только 18 сентября, и только за этот день ее посетили почти 6 тысяч человек – такого наплыва посетителей Эрмитаж еще не переживал в своей истории. Ажиотаж продолжался и последующие дни. Как потом вспоминали в музее, в качестве экскурсоводов организованных групп были задействованы все его научные сотрудники, и они едва справляясь с наплывом публики. В общей сложности с 18 сентября по 16 декабря в музее побывало более 150 тысяч (!) человек и поток не спадал. Тема оказалась настолько востребованной, что срок работы выставки в итоге продлили до середины лета следующего года. В стране даже организовали выпуск почтовых карточек на эту тему:

В телеграфном отделении ленинградской гостиницы «Англетер», где разместили участников конгресса, в дни его работы «запустили» отправку телеграмм на специальных бланках:

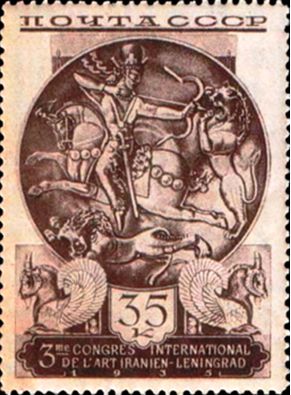

Там же уже за валюту гости могли приобрести различные сувениры, подарочные научные книги, выпущенные в СССР к началу работы конгресса. Безусловно, своим вниманием они не обошли серию почтовых марок, выпущенных к конгрессу. Тем более, что для иранистов-профессионалов она представляла не просто обоснованный интерес – экспонат, изображенный на марках, только недавно оказался в коллекции Эрмитажа, можно было назвать мировой сенсацией.

Сасанидская коллекция, к которой относится и серебряное с позолотой блюдо IV века «Шапур II на охоте» — самые известные памятники восточного собрания Эрмитажа. Во-первых, этих произведений искусства вообще не так много в музеях мира. Во-вторых, большая часть их найдена за пределами Ирана. В-третьих, что было очень интересно для специалистов, большая часть из них: кувшины и чаши для вина, вазы для фруктов, подносы, украшенные чеканкой, гравировкой и позолотой, были обнаружены далеко от Ирана, на севере России. В том числе и это блюдо, сразу ставшее «жемчужиной» эрмитажной коллекции.

В 1927 году пастушок, смотревший за стадом в Афанасьевском районе Вятской области, случайно провалился под землю и натолкнулся то ли на ведро, то ли на бадью, полную серебряных изделий. Оказалось – это клад древнего сасанидского серебра. В итоге уже ученые раскопали в Афанасьевском районе аж семь кладов «восточного серебра» – в основном, посуды иранского, византийского и греческого происхождения. Находки в 1935 году, естественно, представили на обозрение участников конгресса и они вызвали всеобщее восхищение. Со своей стороны, ученые объясняли все торговыми связями (меха в обмен на серебро), но в самом Афанасьевском районе еще долго бытовала легенда о белой лошади, которая временами появлялась в их краях и рассыпала серебро.

Завершал работу III Конгресс по иранскому искусству уже в Москве – в столице прошли два его заключительных заседания. Как бы в оправдание темы памятного значка, его участников сводили на Красную площадь, организовали встречу с почетным председателем В. Молотовым.

Последний выразил уверенность в том, что состоявшийся Международный конгресс подтвердил расцвет советской науки, рост ее мирового авторитета, а также надежду на то, что он откроет новые возможности для развития советско-иранского сотрудничества. Жизнь подтвердила первое, но со вторым как-то не задалось.

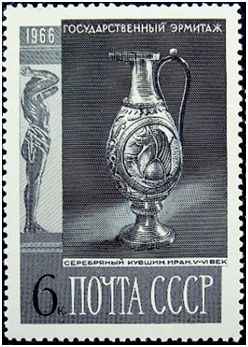

В Москве иранисты решили собраться через четыре года в Париже. Не собрались – Европе было не до того. IV Конгресс прошел только в 1960 году в Нью-Йорке. Через 8 лет ученых принимал уже Тегеран. А больше иранисты на свои конгрессы не собирались. И тема иранского искусства в отечественной филателии была забыта на тридцать лет - до 1966 года.

Сергей Шаров

Комментировать статью: