Эх, дороги

Эх, дороги

Неприглядная дорога,

Да любимая навек,

По которой ездил много

Всякий русский человек.

Сергей Есенин

Сегодня доставка почты, ровно как и пассажиров и грузов, осуществляется множеством разнообразных способов. К услугам почтовой службы и авиация, и железная дорога и автотранспорт, движущийся по асфальтированным дорогам. В редких случаях в сельской местности почтальоны используют велосипеды.

Однако вся это широта выбора появилась в последние полтора века. Но доставка почты, грузов и пассажиров осуществлялась и ранее, и единственным средством доставки служили лошади, либо под седлом, либо запряженные в повозку или сани в зависимости от времени года. Все движение осуществлялось по почтовым трактам, которые трудно было назвать дорогой в нынешнем понимании этого слова.

Однако не смотря на всю простоту устройства почтового тракта, законы Российской Империи требовали содержать эти «объекты» в пристойном состоянии, измерять и устанавливать верстовые столбы вдоль дороги. Так что же представляли собой эти «объекты» и каково было по ним перемещаться, мы сейчас и попробуем понять. Мы попытаемся окунуться в атмосферу такого путешествия, и для этого предоставим слово людям, которые такие путешествия совершали. Как говориться, узнаем все из первых уст! А заодно и поднимем некоторые вопросы современности в области охраны нашей истории почты и почтового дела.

Итак, мы начинаем…

22 октября 1822 года, Александр Сергеевич Пушкин завершил первую главу "Евгения Онегина". Возможно вы помните, там в начале, есть такие слова:

Так думал молодой повеса,

Летя в пыли на почтовых,

Всевышней волею Зевеса

Наследник всех своих родных.

Александр Сергеевич так писал не случайно. Не только почта, но и пассажиры и грузы, и даже целые армии перемещались в России именно по почтовым трактам с их станциям ( Ямам). Сам же великий поэт исколесил не мало верст по почтовым трактам. Он проехал по России от Риги до Мурома и от Санкт-Петербурга до Железных вод, что на Кавказе.

Так же много путешествовали по России и Гоголь и другие поэты и писатели. И давайте уже обратимся к первоисточникам, коими будут тексты, дневники, письма и воспоминания друзей Пушкина, Гоголя и других известных людей того времени.

Как я говорил, согласно законом Российской империи за почтовыми трактами надлежало следить и измерять их. Вся информация сводилась в единые реестры, согласно которым периодически в Российской империи выпускались сборники материалов «Почтовый дорожник»:

«Почтовый дорожник Российской Империи за 1942 год»

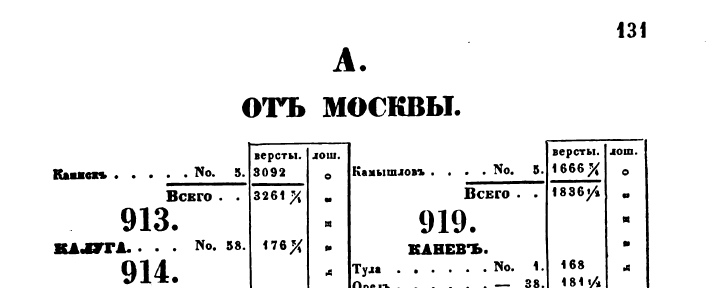

Что содержал в себе данный сборник? Были указаны все почтовые тракты, с указанием расстояния в верстах между крупными городами. И указаны номера маршрутов, которые следует искать, для того, что бы узнать путь от одной почтовой станции до другой по пути следования. Например, вот так выглядит в этом сборнике путь от Москвы до Калуги:

Фрагмент страницы «Почтового дорожника Российской Империи за 1942 год»

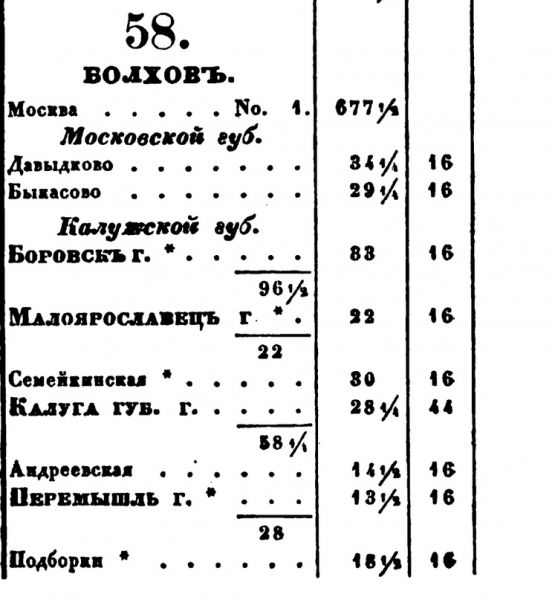

Это 913 маршрут. Протяженность маршрута 176 ¾ версты. подробное расположение почтовых станций смотреть в маршруте № 58.

Фрагмент маршрута №58

Вот таким образом выстраивался маршрут путешествия.

Но я не случайно выбрал именно этот маршрут, поскольку именно по этому тракту(Старое Варшавское шоссе) отправились из Москвы в губернский город Калугу Николай Васильевич Гоголь и его друг Лев Иванович Арнольди. И направлялись они в Калугу к единоутробной сестре Арнольди, Александре Осиповне Смирновой, жене губернатора Калужской губернии, Смирнова. Знакомы Гоголь и Александра Осиповна были по Перербургу, где у нее встречались лучшие писатели и поэты современности: Пушкин, Вяземский, Жуковский, Дельвиг, и конечно же бывал там и сам Гоголь. С момента знакомства Гоголь и Смиронова вели активную переписку. И вот в 1849 году Гоголь решает навестить Александру Осиповну, что бы прочесть ей вторую часть «Мертвых душ».

Однако, нас интересует что в своих воспоминаниях пишет Арнольди об этой поездке. «Наконец, в 5 часов вечера, мы уселись с Гоголем в тарантас, француз [Камердинер Арнольди.] взобрался на козлы, ямщик стегнул лошадей, и всё пошло плясать и подпрыгивать по мостовой до самой Серпуховской заставы…» И далее: «Гоголь был в духе, беспрестанно снимал свою круглую серую шляпу, скидывал свой зеленый камлотовый плащ, и, казалось, вполне наслаждался чудным теплым июньским вечером, вдыхая в себя свежий воздух полей. Наконец, когда совершенно стемнело, мы оба задремали и проснулись только в 12 часов утра от солнечных лучей, которые стали сильно жарить лица наши. Малоярославец был уже в виду».

Этот фрагмент воспоминаний дает нам возможность оценить скорость путешественников в летнее время. Почта доставлялась немного быстрее.

Однако, вернемся к нашим путешественникам. После небольшого происшествия с тарантасом, путешественники добрались до почтовой станции в городе Малоярославце.

Так сегодня выглядит здание бывшей почтовой станции в Малоярославце

Сейчас в этом здании располагается какая-то государственная контора, а прибывании здесь Николая Васильевича Гоголя напоминает памятная табличка на стене здания бывшей почтовой станции.

Теперь мы знаем как медленно шло движение по почтовым трактам, и пора оценить качество самих почтовых дорог. Для этого обратимся к великому русскому поэту, Александру Сергеевичу Пушкину.

В своем письме Наталье Николаевне Гончаровой, из Болдина в Москву, от 30 сентября 1830 года, Пушкин пишет: «Si quelque chose peut me consoler, c’est la sagesse avec laquelle les routes sont pratiquées d’ici à Moscou: figurez-vous un parapet de chaque côté, point de fossé, point d’issue pour l’eau; ce qui fait que la route est une boîte à boue. En revanche les piétons vont très commodément sur des trottoirs bien secs et se moquent des voitures embourbées».

Перевод: «Если что и может меня утешить, то это мудрость, с которой проложены дороги отсюда до Москвы; представьте себе, насыпи с обеих сторон, — ни канавы, ни стока для воды, отчего дорога становится ящиком с грязью, — зато пешеходы идут со всеми удобствами по совершенно сухим дорожкам и смеются над увязшими экипажами».

О качестве почтовых трактов Пушкин пишет и в 7 главе «Евгения Онегина»:

Теперь у нас дороги плохи,

Мосты забытые гниют,

На станциях клопы да блохи

Заснуть минуты не дают;

Трактиров нет. В избе холодной

Высокопарный, но голодный

Для виду прейскурант висит

И тщетный дразнит аппетит,

Меж тем как сельские циклопы

Перед медлительным огнем

Российским лечат молотком

Изделье легкое Европы,

Благословляя колеи

И рвы отеческой земли.

Эти строки звучат в унисон со строками Петра Андреевича Вяземского. В его путешествии в стихах, написанном в 1825 году есть строки:

Заметить должно мне в прибавку,

Чтобы точней в журнал внести

Топографическую справку, —

Дороги наши — сад для глаз:

Деревья, с дёрном вал, канавы;

Работы много, много славы,

Да жаль — проезда нет подчас…

Таковы были почтовые тракты в первой половине XIX века. Однако Пушкин делает смелое предположение о будущем российских дорог. Все в том же «Евгении Онегине» в 7 главе он пишет:

...Современем (по расчисленью

Философических таблиц,

Лет чрез пятьсот) дороги, верно,

У нас изменятся безмерно:

Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут.

Мосты чугунные чрез воды

Шагнут широкою дугой,

Раздвинем горы, под водой

Пророем дерзостные своды,

И заведет крещеный мир

На каждой станции трактир.

Однако, в одном из своих писем к Наталье Гончаровой, Пушкин указывает еще на одну проблему русских почтарей: «Это еще не все: вернувшись сюда, я надеялся по крайней мере найти письма от вас. Но надо же было пьянице-почтмейстеру в Муроме перепутать пакеты, и вот Арзамас получает почту казанскую, Нижний — лукояновскую, а ваше письмо (если только есть письмо) — гуляет теперь не знаю где и придет ко мне, когда богу будет угодно».

Написаны эти строки 18 ноября 1830 года. Письмо из Болдина в Москву. В завершении хочу сказать, что в произведениях других писателей есть описания почтовых станций, работы станционного персонала. И это тема для детального исследования. Однако мне бы хотелось в завершении сказать, что не смотря на то, что старые почтовые станции являются предметом культурного и исторического наследия, многие из них заброшены и разрушаются, некоторые перестраивают новые собственники и в них уже с трудом можно узнать исторические здания. А в некоторых случаях новые собственники просто сносят старое здание. Так случилось с одной из почтовых станций в Калужской области. Об этом в прошлом году писала Елена Жукова на сайте радиостанции «Эха Москвы»:

Это все, что осталось от старой почтовой станции в Калужской области на старом Варшавском шоссе

Ситуацию могло бы исправить передача старых почтовых станций «Почте России», которая могла бы провести реставрацию совместно с государством и организовать там почтовые отделения и маленькие музеи почтового дела и быта России.

Антон Лунев

Комментировать статью: