Картины, написанные точками

Картины, написанные точками

В середине 1880-х годов во Франции возникла новая техника живописи – пуантилизм или точечная живопись. Могло показаться, что это результат невинных экспериментов живописцев. Но в действительности эта манера стала гениальным прорывом в будущее.

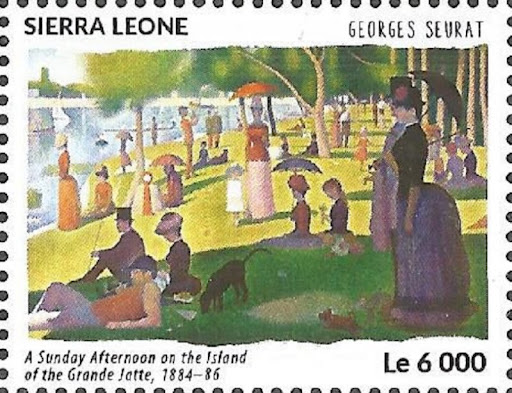

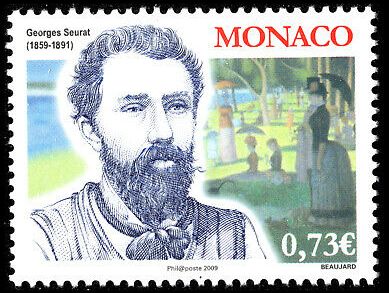

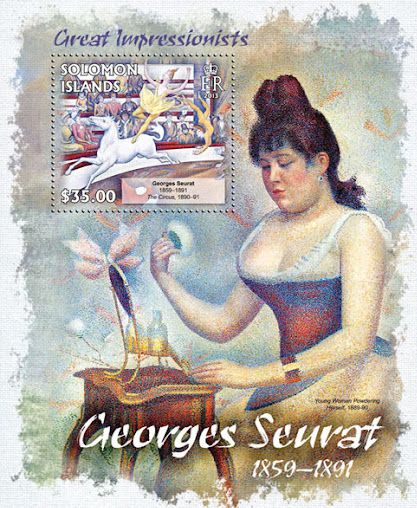

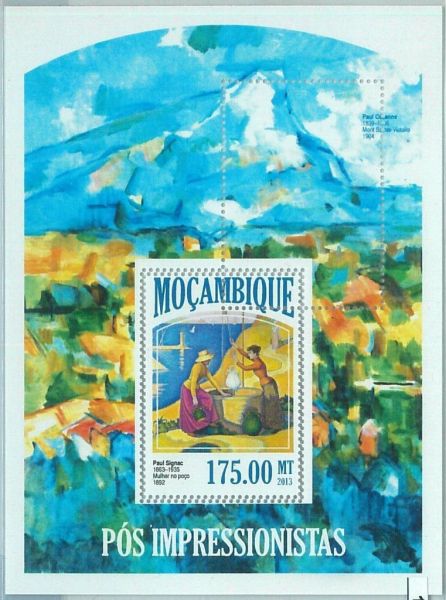

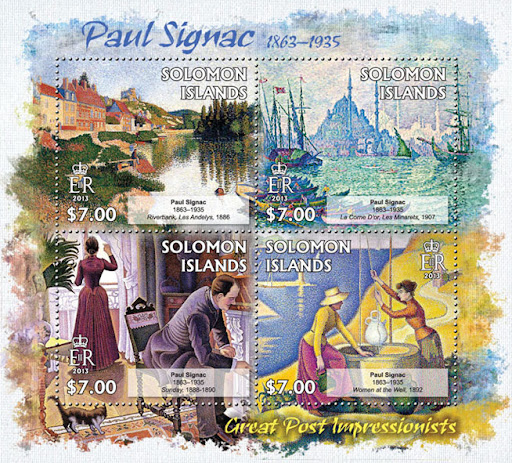

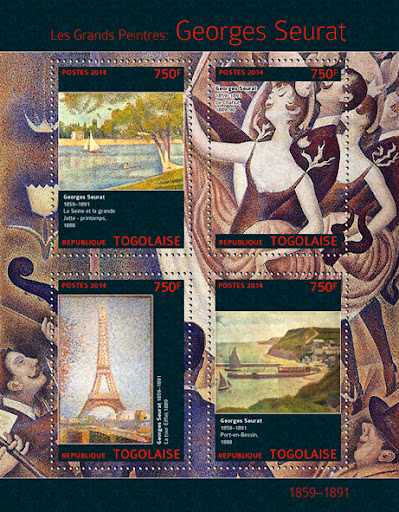

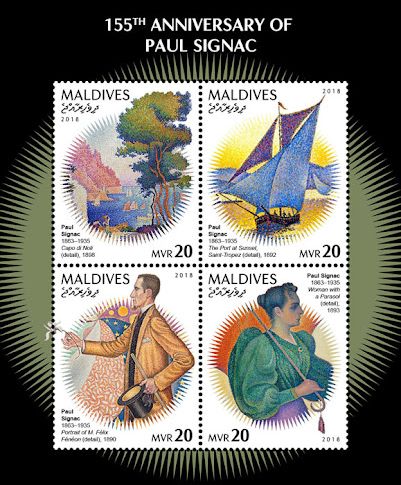

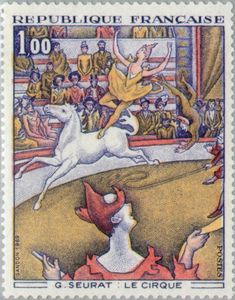

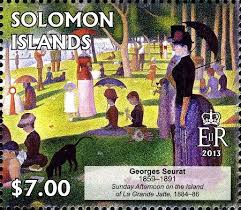

Создание картин точечными мазками изобрел выдающийся французский живописец Жорж Сёра (1859 – 1891). Прочитав много книг об анатомии глаза и теории цвета, он отказался от смешивания красок на холсте. Картины Сера связывают с приемом расположения рядом мелких мазков разного цвета. Смешение этих цветов должно осуществиться на сетчатке глаза. При рассматривании марок с репродукциями работ Сера возникает удивительное чувство соприкосновения с необычной (выраженной точками) цветовой гаммой.

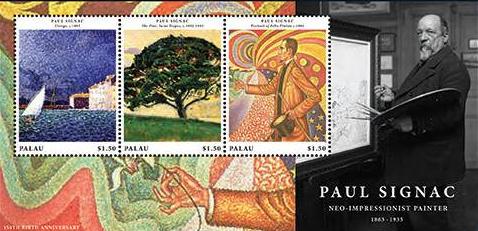

Живопись мелкими мазками получила название пуантилизм (живопись точками). Живописец клал рядом небольшие мазки тех красок, смесь которых он хотел бы увидеть на холсте. Получалось, что смешиваются не краски, а отражения мазков на сетчатке глаза. Художник Поль Синьяк (1863 – 1935), ближайший коллега Сёра, назвал этот приём «оптическая смесь» и убедительно доказал, что художники прошлого постепенно приближались к такому способу писать картины. Марок и блоков с репродукциями картин Сера и Синьяка очень много и они поражают разнообразием композиций и красивым колоритом.

Пуантилисты гордились своим открытием. Они утверждали, что найденный ими эффект призван усилить яркость света. Зрители сразу же заметили яркие по гамме точечные картины, но эти холсты не сразу получили признание: уж очень необычно они смотрелись.

Визитной карточкой новой манеры стало полотно Сера «Воскресный день на острове Гранд-Жатт», воспроизведённое на многих марках. Фигуры отдыхающих людей и фон полностью состоят из мелких точек, и у зрителя невольно возникает чувство удивления: ведь в это изображение вложен огромный труд. И действительно, Сёра и его последователи называли свою работу выдалбливанием. За один день живописец мог обработать только несколько квадратных дециметров картины.

Точечная живопись смотрелась как революционная по отношению к импрессионизму. Известно, что импрессионисты быстро покрывали плоскость холста грубоватыми мазками. Ведь они стремились быстро и виртуозно отобразить жизнь, не прибегая к предварительным наброскам и эскизам. Они просто отбросили все фазы подготовки к написанию картины. Сера и Синьяк подолгу работали над своими полотнами и тщательно отделывали каждую деталь. «Долбить» холст было трудоемким делом, но художники очень гордились полученными эффектами.

Точки пуантилистов очень похожи на современные пиксели, и поэтому, рассмтривая пуантиллистские марки иногда хочется поместить рядом почтовые миниатюры двадцать первого века с «пикселизированными изображениями». Но как могли художники девятнадцатого века столь гениально заглянуть в будущее? Все дело в том, что художники, разделявшие теории Сёра и Синьяка, то есть, живописцы-постимпрессионисты по-настоящему интересовались анатомией глаза, в частности, функцией сетчатки.

В середине девятнадцатого века в Европе было много оптических игрушек, демонстрировавших синтез белого цвета из спектра, неожиданное появление радуги и разного рода окрашивания световых лучей. Эти забавы выпускались для детей, но совершенно неожиданно ими заинтересовались живописцы. Пуантилисты решили возложить работу по восприятию цвета на зрителя. Смысл картины постигается лишь при смешении впечатлений от цветовых пятен на сетчатке глаза. Это означало и то, что на картину следовало смотреть издали, а вблизи были видны только точечные мазки. Обработкой поверхности холста мелкими точечными прикосновениями по-настоящему серьезно увлёкся Винсент Ван Гог. Он написал «Автопортрет в соломенной шляпе», в котором отдал дань мелким мазкам, но к Сёра и Синьяку так и не примкнул.

Пуантилисты хотели сказать своим творчеством, что любую картину можно сделать более светоносной, если заменить смешивание красок на палитре оптической смесью. Пуантилисты постоянно повторяли это словосочетание, и оно прочно закрепилось в литературе.

В Италии живопись точечными мазками получила название «дивизионизм» (от итальянского глагола, означающего разделять). Крупнейшим представителем этого направления был Джованни Сегантини (1858 – 1899). Он использовал точечную живопись для создания красивых пейзажей Италии и Швейцарии. Благодаря открытиям пуантилистов пейзажи Сегантини казались наполненными воздухом и светом. Художник воспевал сельскую жизнь. Ему особенно нравилась пасторальная тема, и точечная манера очень подходила для изображения овечьей шерсти.

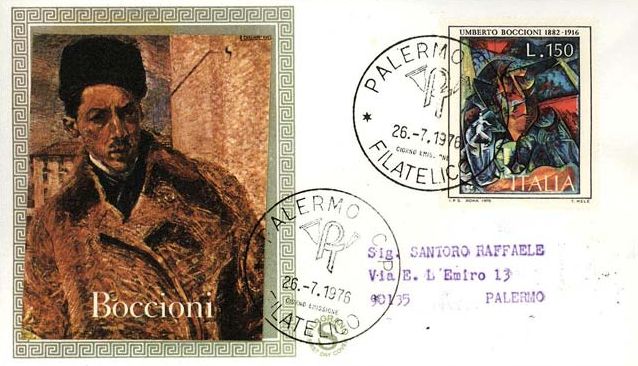

Слово «дивизионизм» прижилось в англоязычных странах, так как выговорить слово «пуантилизм» для жителей этих стран было трудно. С новой манерой экспериментировали живописцы Испании, Бельгии, Румынии. Большинство итальянских футуристов начинали свой творческий путь именно с живописи точками.

Итальянцы Джино Северини (1883 – 1966) и Умберто Боччони (1882 – 1916), творчество которых хорошо представлено на марках, старались использовать точечные мазки для создания ощущения радости и динамики жизни. Боччони некоторое время жил в России и, наверное, мог бы обучить точечной живописи наших художников, но этого не произошло: итальянский авангардист был гувернером в богатой петербургской семье и преподавал хорошие манеры, а не живопись. Пуантилизм пришел в нашу страну другим путем.

Живопись точками не получила широкого распространения в России (нет ее ни на ранних советских марках, ни на почтовых миниатюрах послевоенного периода), а слово «дивизионизм» вообще не употреблялось. Это можно объяснить тем, что наши художники не увлекались оптикой и не искали необычных световых эффектов с помощью научных методов. Кстати и филателисты СССР и новой России не посвятили пуантилизму ни одной заметки. Даже поклонники металлографских марок не отметили, как трудно было французским граверам передавать на стальной пластинке особенности картины Сёра «Цирк».

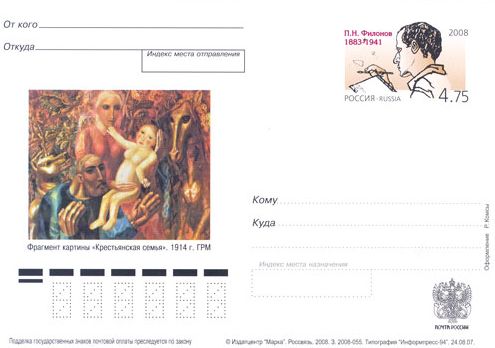

В двадцать первом веке историки искусства совершенно неожиданно стали находить признаки точечной живописи в творчестве талантливого русского авангардиста Павла Николаевича Филонова (1883 – 1941), которому посвящена карточка с оригинальной маркой. Он никогда не хвалил Сёра и Синьяка, ибо тщательно выстраивал свои картины как архитектурные конструкции. Но мелкие детали, совсем как у пуантилистов, были признаны не усиливать светоносность картин, а подчеркивать искусственную «сделанность» форм, так что зритель видел кристаллы, сверкавшие разными гранями. Мелкие мазки уже несли совсем другую миссию.

Филонов долгое время оставался непонятым и умер в нищете в блокадном Ленинграде. Любимое им слово «сделанность» не сразу укрепилось в жаргоне художников. И все же некоторые полотна Филонова были признаны отзвуком французского пуантилизма в русском авангарде. В двадцатом веке ученые пришли к выводу, что пуантилизм был гениальным предвидением растрового экрана. Поверхность этого экрана состоит из специальных нитей или чешуек. Благодаря их расположению усиливаются световые эффекты. Но думали ли об этом художники-пуантилисты? Нет, они не могли знать, какая техника будет на вооружении человечества в двадцать первом веке, и поэтому могли лишь интуитивно предвидеть растр и пиксельное изображение.

И по сей день карикатуристы создают пародии на картину «Воскресенье на острове Гранд-Жатт», создавая ее растровые версии и заменяя центральную фигуру изображением с другим числом пикселей. Таких изображений накопилось уже довольно много. И действительно, картина часто кажется произведением компьютерной графики.

Благодаря смелым экспериментам над картиной «Гранд-Жатт», над Джокондой и некоторыми полотнами Ван Гога любители искусства стали верить, что у каждой картины есть свой цифровой двойник, пиксельная структура которого обладает не меньшим обаянием, чем оригинальная картина. Джоконда, складывающаяся из пиксельных квадратиков, понравилась сотням тысяч поклонников классического искусства. А марки, имеющие в основе пиксельные картины, осели в альбомах коллекционеров. Джоконды, состоящей из цветных квадратов, пока нет на марках, но некоторые цветные фотографии разных сюжетов, обработанные специальными программами, уже заняли своё место в истории мировой почтовой графики.

Мастера компьютерного дизайна стали экспериментировать с увеличением и уменьшением числа пикселей и создали жанр пиксельного портрета. Эти портреты, образно говоря, являются правнуками первых пуантилистских картин. Видеть «Джоконду», разделенную на пиксели на рубеже 1980-х и 1990-х годов, было так же необычно, как впервые видеть картину «Гранд-Жатт».

Андрей Петрович Дьяченко,

Член Союза Учёных Санкт-Петербурга, Член Ассоциации искусствоведов (AIC)

Комментировать статью: