Байрон и байронизм в почтовых документах

Байрон и байронизм в почтовых документах

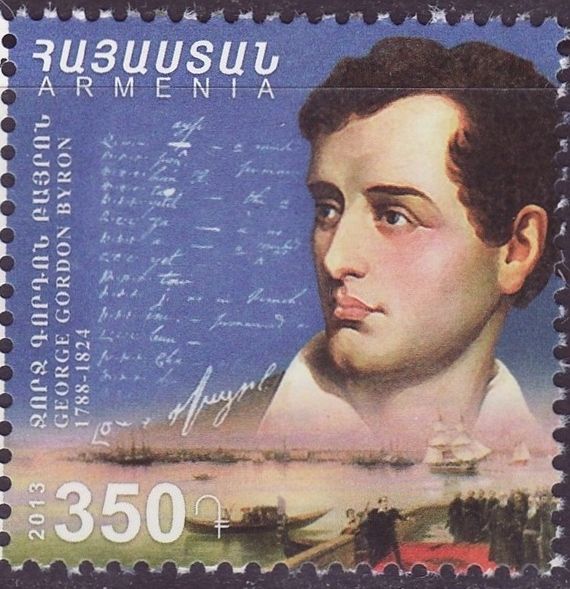

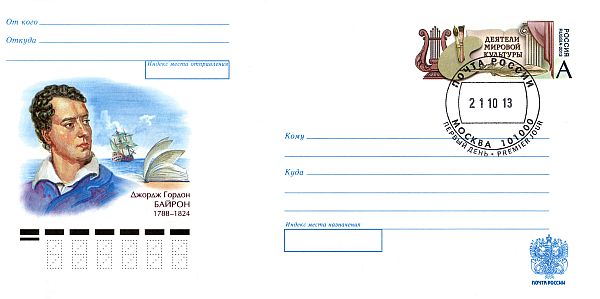

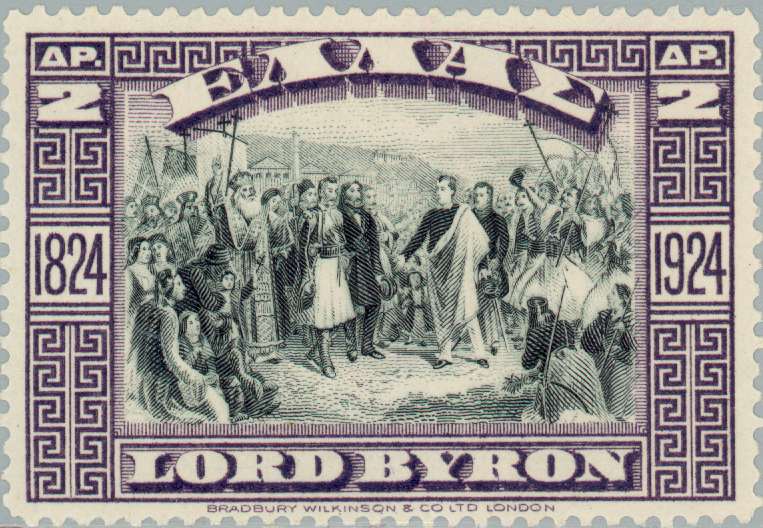

В 1810 – 1820-е годы в России сложился настоящий культ великого английского поэта Джорджа Байрона (1788 – 1824). Принято считать, что так называемый байронизм напоминал не только античные религиозные культы, но и фанатские культы ХХ века с характерным для них обожествлением певца или поэта. Так ли это на самом деле?

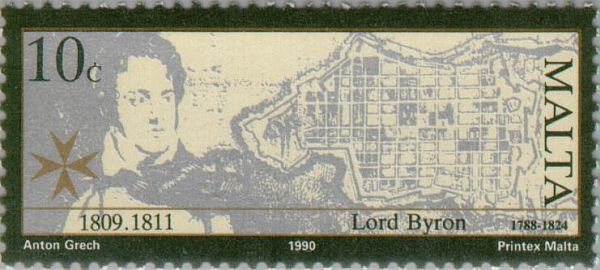

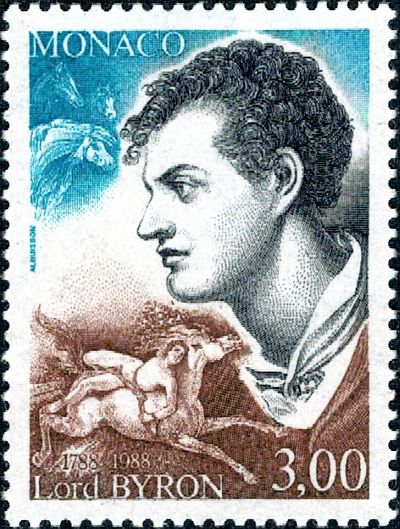

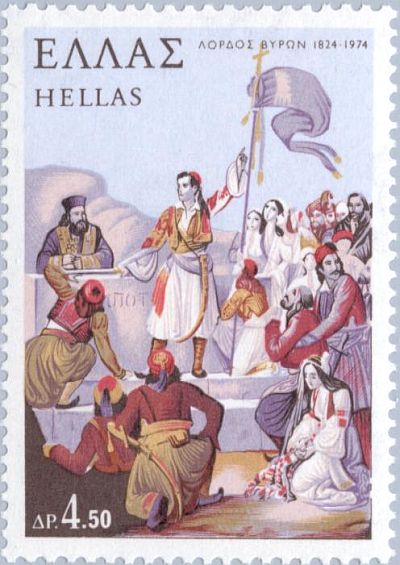

Поэмы Байрона “Паломничество Чайльд-Гарольда”, “Корсар” и “Дон Жуан”, цикл стихов “Еврейские мелодии” широко издавались в Европе. В России они быстро приобрели широкую популярность. При этом у нас были известны не только произведения Байрона, но и его биография. Его жизнь воспринимали как поэму. И не случайно. Английский аристократ был классически образован, при этом интересовался боксом, живописью, итальянской поэзией, театральным искусством и карнавалами (он любил переодеваться в экзотические костюмы).

Байрон никогда не бывал в России, но в своих произведениях он упоминал Екатерину Вторую, А.В. Суворова и гетмана Мазепу, которому посвятил поэму. О своей популярности среди завсегдатаев петербургских литературных салонов поэт ничего не знал и скорее всего не назвал бы на память ни одного русского литератора.

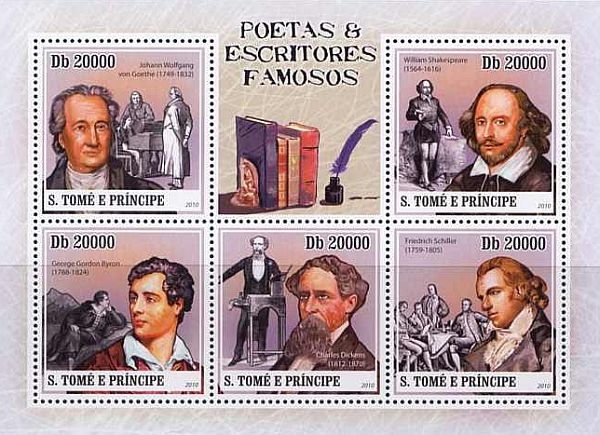

А тем не менее одни только переводчики Байрона на русский язык так хорошо отражены в филателии, что соответствующие марки заполнили бы как минимум один выставочный лист (не считая марок с картинами русских живописцев, на которых изображены персонажи в байронических позах).

В России были распространены гравированные портреты Байрона, так как в те годы набирала силу гравюра на стали и изящные оттиски в красивых рамах украшали гостиные. Знакомый читателям только по портретам, Байрон прослыл идеалом мужской красоты. Постепенно в Петербурге сложился настоящий культ великого английского поэта, которому поклонялись как божеству. Во многом это объяснялось тем, что произведения Байрона подарили читателям целый букет экзотических образов, прежде всего – образов новых необычных мест. Читатель оказывается то в гареме, то на невольничьем рынке, то на восточном базаре, и для всех этих мест характерен особый пряный аромат и изысканная экзотика.

Образ тонкого поэта-лирика и вместе с тем страстного бунтаря, бросающего вызов жизненным устоям и сложившимся идеалам, быстро завоевал сердца. Импонировала читателям и меланхолия Байрона, нашедшая образное выражение в образе Чайльд-Гарольда и других персонажей. В России стало модным быть меланхоличным.

Крах декабристского движения и последовавшие за казнью декабристов гонения на свободомыслие вызвал в дворянской среде те же настроения, которые в Западной Европе вызвало разочарование в идеалах Французской Революции. Растерянность и апатия завладели умами молодых дворян, и байроническая образность оказалась очень кстати. Образ меланхоличного неприкаянного героя, жаждущего странствий и желающего забыть свой предшествующий опыт, вызвал к жизни тему бегства от самого себя (что выглядело очень современным в середине двадцатого века, когда все большую популярность приобретала философия экзистенциализма).

Самым главным байроническим ритуалом было выразительное чтение стихов в поэтических салонах. Интересно, что Байрона читали в России главным образом во французских переводах (в том числе прозаических), а в отдельных случаях и на немецком языке.

Байронизм принёс с собой в Россию определённые особенности моды – костюма, парфюмерии и причёсок. Известно, что поэт любил рубашки с кружевными манжетами, и его часто изображали на гравюрах именно в таких рубашках.

В области моды байронизм шёл рука об руку с дендизмом – направлением в моде, предусматривавшим эстетизацию облика джентльмена.

Денди придавали большое значение тросточкам, запонкам и шейным платкам. Они экспериментировали с высокими причёсками (даже у мужчин!) и эксцентричными головными уборами. Лидером этого движения был известный аристократ лорд Браммел (1778 – 1840). Но в России ему было далеко до Байрона по популярности. Получается, что Байрон воплощал не только бунтарский пафос, но и многие тенденции в моде.

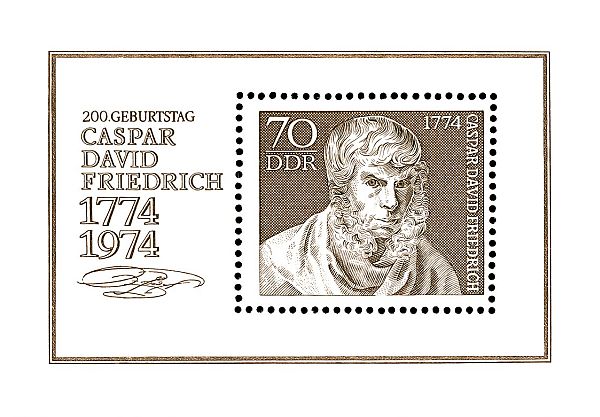

Русские денди (а читатель усваивал этот типаж через Онегина и Ленского) старались следить за новинками моды, приобретали шляпы новейших фасонов и сюртуки. Но петербургские аристократы никогда не следовали дендизму поверхностно. Одеваясь по европейской моде, они при этом искренне хотели проникнуть в тайны творчества. Известен случай, когда В.А.Жуковский пытался выведать у немецкого живописца-романтика Каспара Давида Фридриха (художника с байронически-экзальтированным мировоззрением, многие работы которого репродуцированы на марках), как он работает.

Русский поэт захотел увидеть немецкого романтика в процессе написания им лирического пейзажа, постоять рядом с работающим Фридрихом и понаблюдать за появлением на свет шедевра. Но Фридрих категорически отказал Жуковскому, сославшись на то, что творчество – это тайна, и никто не должен наблюдать за таинством рождения картины, даже уважаемый всеми Жуковский. Мы не знаем, как работал Фридрих, но зато мы можем взглянуть на марки с его картинами. Эти полотна – настоящие шедевры романтизма.

Романтики модно одевались и любили красивые жесты (например, часто воздевали руки к небу или делали вид, что прислушиваются к “голосу” скал или лесов), но тщательно скрывали тайны своего творчества, оговаривая, что их вдохновляли морская стихия, леса и рощи.

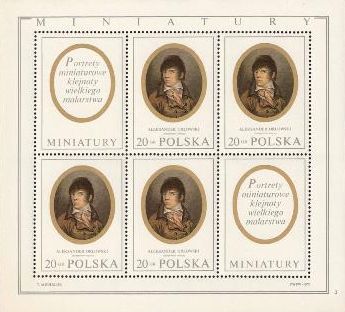

Часто романтики скрывали секреты творчества за внешним (часто эксцентрическим) рисунком поведения. И здесь нельзя не вспомнить знаменитого польского живописца Александра Орловского (1877 – 1832), долгое время жившего в России и работавшего в Генеральном Штабе. Мы находим портрет Орловского на польской марке. На этой миниатюре (а это миниатюра и в живописном, и в почтово-филателистическом смысле) мы видим знаменитого художника совсем молодым.

Однажды он пришёл на бал в костюме горца, чтобы показать царю, что симпатизирует угнетённым кавказцам. В поведении Орловского как нигде чувствуется увлечение байроническим духом, бунтарский пафос и стремление противопоставить себя обществу. В России его не преследовали за симпатии к чеченцам, так как он был большим мастером и его высоко ценили при дворе.

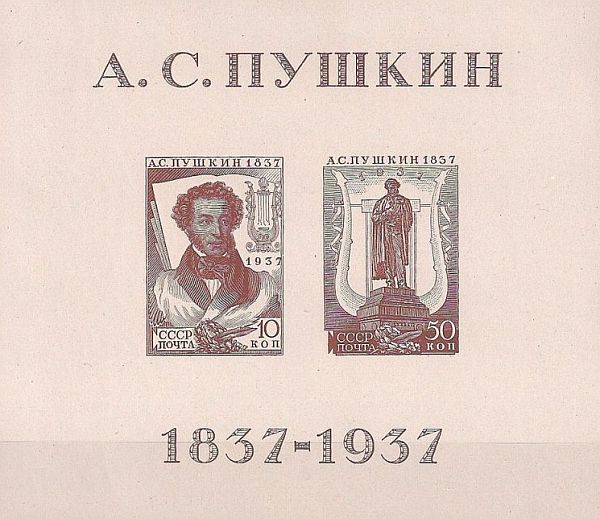

В разные годы русским Байроном называли А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, а также переводчика И.И.Козлова. В середине девятнадцатого века дань байронической моде и дендизму отдал и И.С.Тургенев. А из поэтов начала ХХ века назовем в первую очередь Александра Блока. Получается, что из марок, посвященных русским байронистам, можно составить небольшую филателистическую галерею.

Помимо культа общепринятых в ту эпоху литературных жанров – стансов, элегий, монологов лирического героя, адресованных силам природы, в России сложился и культ особого байронического стереотипа поведения. Евгений Онегин и Григорий Печорин впитали в себя множество “байронических черт”: индивидуализм, конфликт с социальной средой, бегство от будничной жизни. Стихотворение Байрона “Душа моя мрачна” в переводе Лермонтова стало своего рода ключом к пониманию внутреннего мира байронического героя.

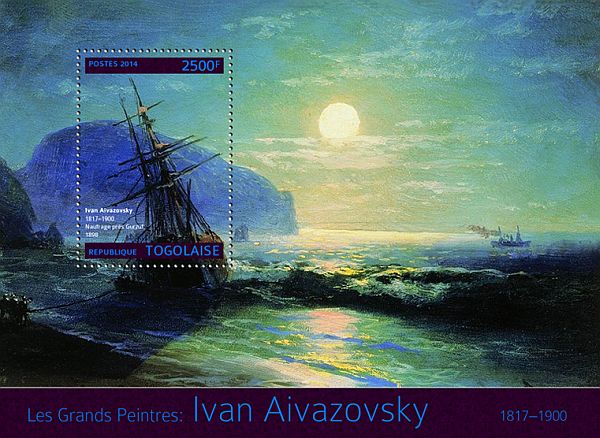

В поэме “Паломничество Чайльд-Гарольда” есть монолог, в котором лирический герой обращается к морю. Диалог человека с морской стихией очень импонировал петербургским поэтам, Байрон сильно повлиял на развитие морской темы.

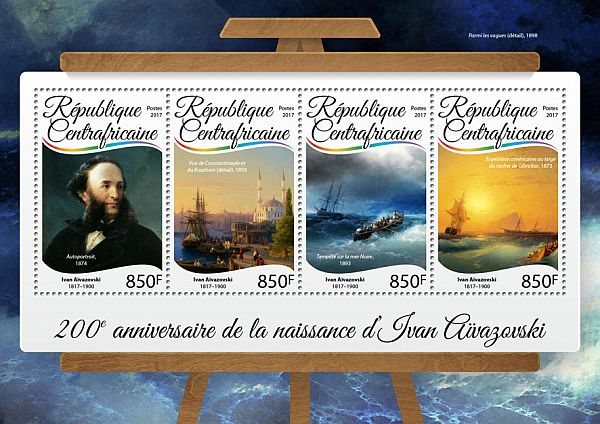

Очень интересно, что мимо байронизма не прошли и художники-пейзажисты. Почти что чайльд-гарольдовское восприятие моря мы находим в живописи И.К. Айвазовского. Бушующие волны, брызги пены и грозовые облака были признанными атрибутами романтического пейзажа. Картина Пушкин у моря – это поистине байроническое произведение. Ведь перед нами едва ли не первое в русском искусстве живописное полотно, написанное в соавторстве (фигуру поэта написал И.Е.Репин).

Можно предположить, что если бы Чайльд Гарольд увидел полотна Айвазовского, он был бы поражён ими. Они бы тронули и душу самого Байрона, для которого главным в образе моря было буйство стихии, позволявшее поэту-лирику говорить с морем, как с человеком. Недаром Айвазовским восхищался великий английский живописец-романтик Уильям Тернер, который и сам был не чужд байронического мировоззрения.

Поэтому мы поместим марки Великобритании, посвященные Тернеру, в байроническую подборку филматериалов. Не менее привлекательным местом для байронических бдений была набережная реки Невы. Прогуливаться по гранитным плитам с красивой тростью стало принято с 1820-х годов. И сколько молодых людей отдали дань этому модному досугу!

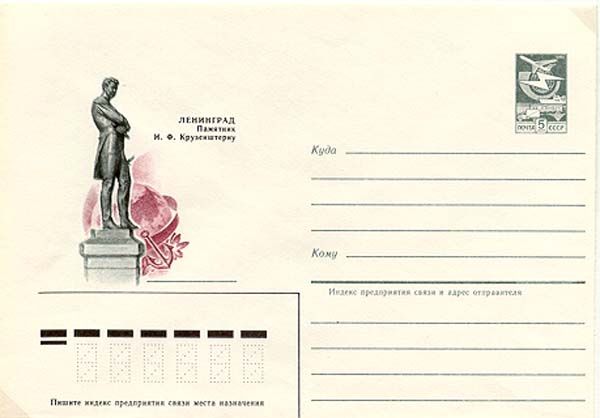

В Петербурге пока нет памятника Байрону, хотя поэт этого вполне заслуживает. Тем интереснее тот факт, что среди памятников Петербурга всё же есть произведение скульптуры, довольно отчётливо отражающее байронизм. Это памятник знаменитому мореплавателю И.Крузенштерну, созданный скульптором И.Шредером. Постамент из финского гранита для самого байронического из петербургских памятников создал архитектор И.Монигетти (1819 – 1878). Мы видим этот монумент на одной из марок России и на почтовом конверте Министерства связи СССР.

Монумент был установлен на набережной Невы в 1873 году, т.е. в период, когда эпоха романтизма давно прошла и мода на Байрона была на излёте. И всё же перед нами ярко выраженный байронический памятник. Почему мы имеем право так думать?

Крузенштерн стоит в “закрытой” позе”, сложив руки на груди, как это делали поэты-романтики, противопоставлявшие себя остальному миру. При этом в глазах мореплавателя нет никакого революционного огня, но характерная поза и свиток в руке делают его похожим на Байрона. Были случаи, когда иностранные туристы, видя памятник Крузенштерну издали, принимали его за статую Байрона, так много аристократизма было в фигуре адмирала.

Последняя четверть девятнадцатого столетия была отмечена угасанием байронической моды, ведь под влиянием философии Фридриха Ницше стал популярен брутальный сверхчеловек, а вовсе не денди и лорды. Мода на байроническую меланхолию угасала. Но и на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков интерес к английскому классику не угас. Его переводили В.Брюсов и А.Блок, а в издательстве Брокгауза и Эфрона вышло великолепное собрание сочинений поэта.

После 1917 года Байрона подняли на щит большевики как пламенного революционера (о дендизме и меланхолии при этом уже никто не вспоминал). Да и мода эпохи романтизма стала историей. Однако, начиная с 1930-х годов, в искусстве оказался востребованным образ Ленина как… революционного романтика. Но каким должен быть юный революционер? Подсказку нашли в живописи пушкинской поры. Но насколько уместно изображать молодого Владимира Ульянова на берегу Волги в образе… Чайльд Гарольда? И всё же на многих живописных полотнах он вдохновенно смотрит на воды Волги, мечтая освободить человечество. И как ни странно, в этом тоже есть отголоски моды на великого поэта-бунтаря, поэтому соответствующая марка (с пояснением на альбомном листе) может быть использована в коллекции на байроническую тему.

В двадцатом веке английский поэт по праву считался классиком, и мода на него прошла, но зато его стали проходить в школах и институтах. Интересно, что и в двадцатом столетии в разные годы в России возникал культ того или иного деятеля зарубежной культуры, причём самыми яркими были мода на Хемингуэя и повальное увлечение Джоном Ленноном (обе знаменитых личности нашли разностороннее отражение в филателии). Но ближе всего к религиозному поклонению остался, конечно же, культ лорда Байрона. И как хорошо, что марки могут рассказать об этом.

В статье использованы материалы персонального филателистического сайта Д.Карасюка.

А.П. Дьяченко, филателист

Член Союза Учёных Санкт-Петербурга,

Член Ассоциации Искусствоведов (AIC)

Комментировать статью: