Из истории мореплавания

Из истории мореплавания

Филателист Александр Платонов из Тюмени рассказывает о том, кто и как изобрел хронометр - часы с очень точным ходом. И как это событие было отражено в филателии.

* * *

Точность – вежливость королей. Оказалось, что она нужна не только монаршим особам, но и морякам. Последним даже больше. До XV века моряков, занимающихся в основном каботажным плаванием вдоль берегов, не особо интересовали географические координаты. Но, выходя на океанские просторы, они просто терялись и все чаще стали происходить такие истории:

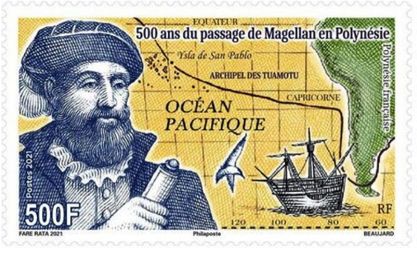

Магеллан пересек Тихий океан в очень хорошую погоду, но ошибся на 53 градуса или 3000 морских миль.

Ходить по компа́су оказалось недостаточно. Нужны координаты в виде широты и долготы. Широту определяли по высоте солнцестояния в полдень. А со второй координатой начались проблемы. В Испании даже была объявлена награда за способ определения долготы. Но за ней так никто и не пришел.

Теоретически долготу можно определить, сравнивая локальное время на корабле с точным временем в порту отправления. Известно, что за четыре минуты Земля поворачивается вокруг своей оси на один градус. Разделив разницу во времени на 4, можно узнать, на каком градусе (на каком меридиане) находится корабль, другими словами, вычислить долготу.

Но для этого требовались очень точные часы! Ни о какой точности не могло быть и речи при использовании на кораблях песочных часов. Каждый час их приходилось перевешивать наоборот (отбивать склянки).

Существовавшие наземные маятниковые часы не работали при качке, другие давали погрешность при изменении температуры и влажности. Да и секундная стрелка еще не появилась.

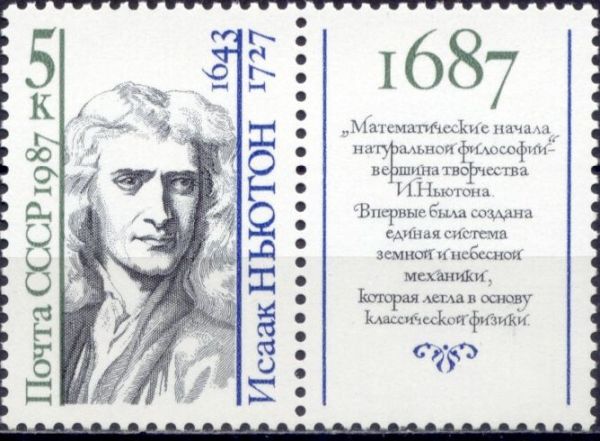

“Доколе?!”, – воскликнули в Лондоне и создали Комиссию по долготе. Исаак Ньютон в 1714 году, выступая на одном из заседаний, заявил, что такие часы “…не будут созданы никогда, поскольку это неосуществимо с точки зрения механики”.

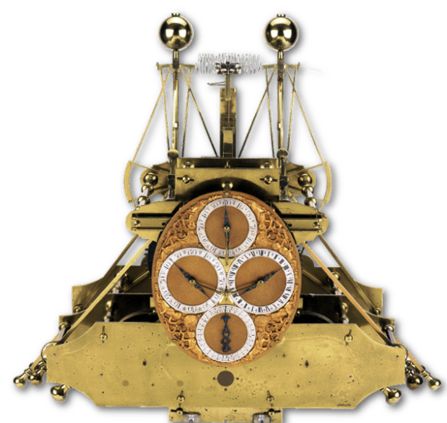

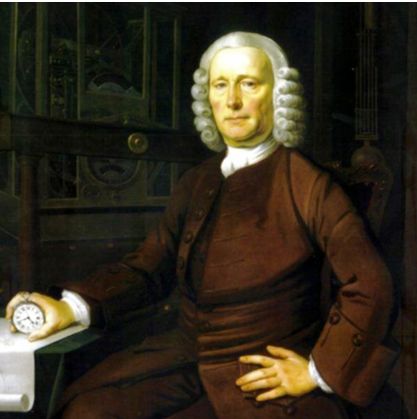

Но задача была поставлена. Англия становилась морской державой. Самоучка, сын плотника из Йоркшира Джон Гаррисон в 1735 году представил на суд Комиссии первый в мире морской хронометр Н-1.

Модель Н-1, вес 35 кг. И сейчас в рабочем состоянии

Гаррисон не получил полного образования, но с детства интересовался механикой и часам. Свои первые часы, он собрал когда ему было 20 лет. Примечательно, что все детали, которые были в тех часах, юноша выточил из дерева.

Долгое время он работал со своим младшим братом Джеймсом. Их первым проектом были башенные часы, которые, в отличие от часов того времени, не требовали смазки.

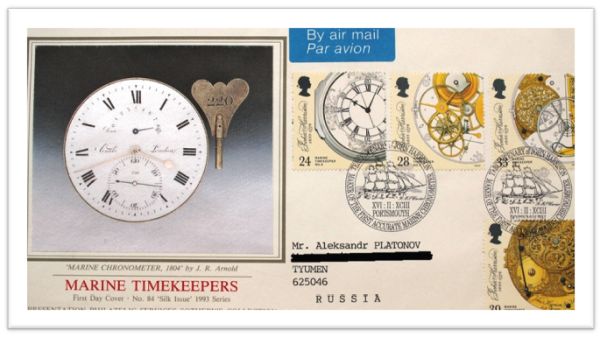

В дальнейшем, пытаясь усовершенствовать морской хронометр и устранить выявленные недостатки, гений часовых дел пришел в выводу, что больше, еще не значит лучше. И в 1759 году Комиссия по долготе увидела компактную модель хронографа Н-4 в привычной для нас форме круглых часов диаметром в 130 мм.

Джон Гаррисон со своим хронометром Н-4

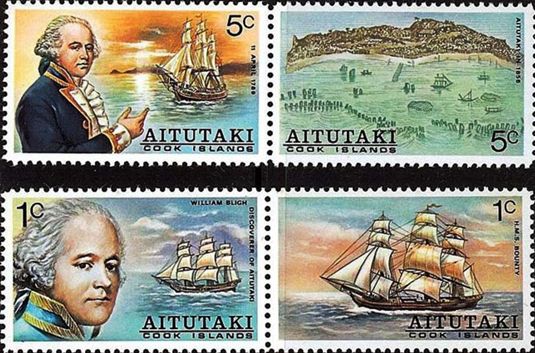

Испытания морского хронометра проводились, в том числе, при кругосветных плаваниях капитана Джеймса Кука. И показали отменный результат – 5 секунд отставания за почти 2 года плавания. Многовековая проблема была разрешена.

В 1993 году в Англии, в честь 300-летия со дня рождения Д. Гаррисона, была выпущена серия из четырех почтовых марок. На них изображен сам хронометр Н-4 и элементы механизма.

За свое изобретение от Комиссии по долготе, Гаррисон получил вознаграждение в размере £10 000. А использованный в конструкции анкерный механизм спуска нам хорошо знаком своим звучанием: “Тик-так. Тик-так…”.

Анкерный механизм спуска, изобретённый Гаррисоном

Существует еще модель Н-5. £10 000 Гаррисон получил только за согласие разобрать Н-4 и сделать копии. В 1714 году Комиссия по долготе установила приз за создание морского хронометра в 150 кг золотом. Он этот приз выбил под конец своей жизни, но уже через Парламент Англии. Для этого ему пришлось добавить коробочку для хронометра с амортизаторами, чтобы уберечь конструкцию от боковых ударов (при ударе ребром часто ломается ось маятника).

Сегодня восстановленные хронометры H1, H2, H3 и H4, изобретенные Гаррисоном, можно увидеть в Гринвичской обсерватории.

Источники:

1. Парусник «Баунти». №116. Шедевр Гаррисона. М.: ООО EAGLEMOSS addition, 2013. с.15.

2. Фото из свободного доступа. Яндекс. Картинки.

А. Платонов. г. Тюмень

Комментарии к статье:

Комментировать статью: