Филателистический Саров

Филателистический Саров

Хочу поблагодарить читателей портала «Филателия.РУ» за чудесные отклики на статью «Саров – моя малая Родина». Её герои всегда были объектами пристального внимания отечественной филателии.

В этой статье авторы упоминали о человеке, который стоял у истоков детского филателистического движения на моей малой Родине - Геннадии Георгиевиче Соловьёве. О нем не раз писали на портале «Филателия.РУ».

Сегодня слово предоставляется, в первую очередь, самому Геннадию Георгиевичу.

— Как возник КЮФ в городе Арзамас-16?

— Когда я в 1967-м году приехал из Ленинграда по направлению после окончании ЛГУ на работу во ВНИИЭФ, меня приняли в математический сектор. Работа была интересная, заниматься пришлось созданием программ расчёта физических процессов и моделирования работы изделий, которые разрабатывались в институте.

Когда я приехал в Арзамас-16 (Саров), то много времени уделял филателии. При ДК функционировало общество коллекционеров (филателистов, филуменистов, филокартистов и прочих …истов, в том числе и нумизматов, но основу составляли всё-таки филателисты). Председателем тогда был сначала Вакулик, затем Воронцов. Среди филателистов Общество посещали Гандельман, Кибкало, Негин, Адамский и другие известные люди, и «самотёком» оставлять филателистов было нельзя.

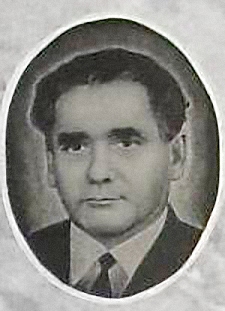

Поэтому коллекционеры разных мастей регулярно избирали Совет Общества, и управляющая «длань» партии всегда ощущалась. Так, между делом, на Совете Общества было решено создать отделение КЮФ при Дворце пионеров (ДП), и стать руководителем этого кружка поручили мне.

Создание детского отделения КЮФ было просто: директор Дворца пионеров Капустенко Галина Владимировна в октябре 1975 года предложила мне вступить в ряды преподавателей ДП с оплатой 30 рублей в месяц, и таким образом вопрос был решён.

Галина Владимировна обзвонила все школы и через их директоров пригласила школьников, увлекающихся собиранием марок, записываться в кружок. Стать преподавателем – это означало подготовить планы занятий чуть ли не весь учебный год. Когда-то я вёл факультативные занятия по математике в 10-м классе 19-й школы, и знал, как это делать, так что для КЮФ составить план было не трудно.

Другое дело – придерживаться этих планов. Литературы для обучения ребят коллекционированию было предостаточно, начиная с азов до серьёзных книг. Периодическая взрослая литература (журнал «Филателия СССР») не забывала оставлять четыре странички для детей. Киоски «Союзпечати» и почтовые отделения продавали тематические наборы гашёных марок как Советского Союза, так и некоторых стран Зарубежья.

Планы выставок и взрослых, и детских можно было почерпнуть из номеров журнала «Филателия СССР». И мы с Галиной Владимировной «загорелись» идеей представить наш кружок юных филателистов на какой-нибудь детской выставке. Ребятам тоже эта идея пришлась по душе, и мы начали готовить экспозицию марок «Наука — есть знания сила».

Параллельно с этой экспозицией мы готовили ещё коллекцию марок о луговых растениях. Там мы узнали, что есть три сорта ромашек, и все они кустистые, но то, что мы называем ромашками, на самом деле — «нивяник».

Но апофеозом была экспозиция марок, посвящённая 105-летию со дня рождения В.И. Ленина. Её мы готовили особенно тщательно. Марок, посвященных Ленину, выпускалось много, но их было трудно достать, поэтому мы решили обойтись теми материалами, которые у нас были в детских коллекциях.

— Как проходила подготовка к выставкам?

— Ребята участвовали по желанию. Помогали родители: очень часто нужные для коллекции марки были «неподъёмны» для детского «бюджета», и мамы с папами искали и привозили марки из других городов. Когда подготовка заканчивалась, мы обращались к директору. Она показывала коллекцию в ГОРОНО и отправляла её в соответствующий оргкомитет выставки. Все три экспозиции в своих конкурсах заняли призовые места. Это был успех!

— Какие трудности возникали у вас в работе кружка?

— Первая трудность заключалась в том, что кружок посещали разные по возрасту дети. Из этого следовала вторая трудность – обмениваясь марками, часто из природного лукавства, некоторые члены кружка пытались совершить неэквивалентный обмен.

— Как боролись с этим?

— Приходилось следить, чтобы в обмене участвовали ребята, пользующиеся доверием тех, кто совершал обмен. Но часто было достаточно найти марки в каталоге, чтобы разрешить спорную ситуацию.

На этом рассказ Геннадия Георгиевича Соловьева завершается, и хочется внести некоторые пояснения.

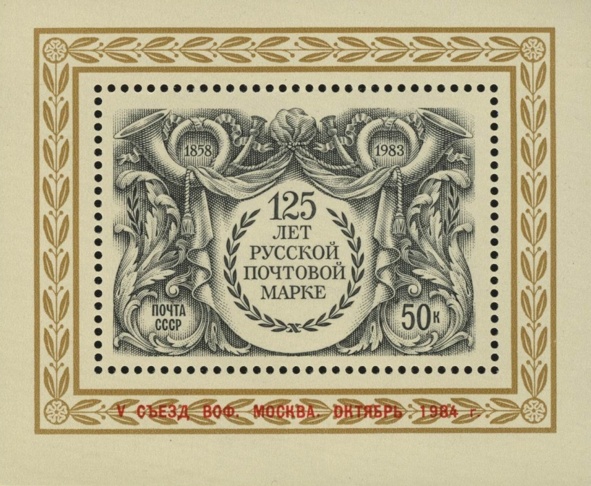

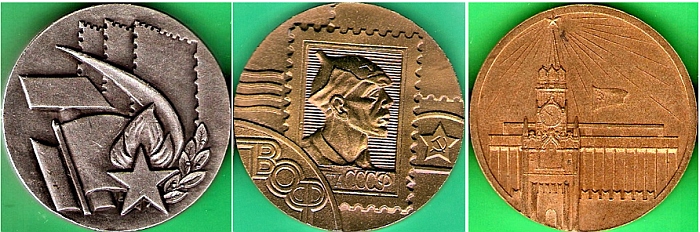

ВОФ представляло собой мощное сообщество увлеченных филателией людей всевозможных возрастов, профессий и призваний.

Кто нами руководил?

1966-1971гг. Эрнст Теодорович Кренкель — «советский полярник, профессиональный радист, участник первой Советской дрейфующей станции «Северный полюс» («СП») и многих других арктических экспедиций. Герой Советского Союза, общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР, член ВКП(б)/КПСС. Доктор географических наук. Почётный член Географического общества СССР. Заместитель начальника Главного управления Северного морского пути, начальник Управления полярных станций и связи Главсевморпути. Подполковник.

1972-1977гг. Анатолий Никифорович Яр-Кравченко — советский художник, написавший более трёхсот графических портретов писателей, поэтов, а также многих других деятелей культуры и искусства. Народный художник РСФСР, лауреат Сталинской премии второй степени.

1977-19887гг. Лев Степанович Дёмин — лётчик-космонавт СССР, кандидат технических наук, Герой Советского Союза.

1988-1992гг. Виктор Васильевич Горбатко – «Генерал-майор авиации, лётчик-космонавт СССР № 21, дважды Герой Советского Союза. В 2001-2009 годах Президент, с 2009 — почётный президент Союза филателистов России (СФР). Председатель Межгосударственного союза городов-героев и городов воинской славы. Председатель Президиума Общероссийского Совета по общественным наградам Российской Федерации» .

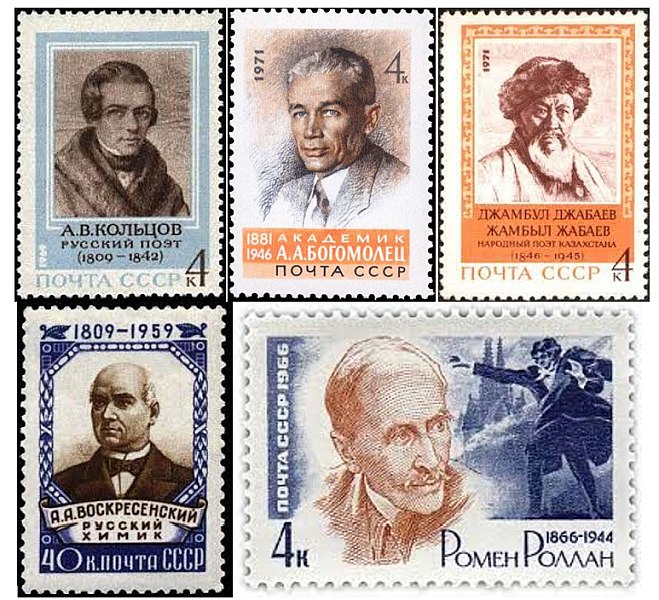

Хочу сказать несколько слов об упомянутых Геннадием Георгиевичем ярких учёных, которые были увлечены филателией более половины столетия назад в Сарове, тогда называвшемся Арзамасом-16.

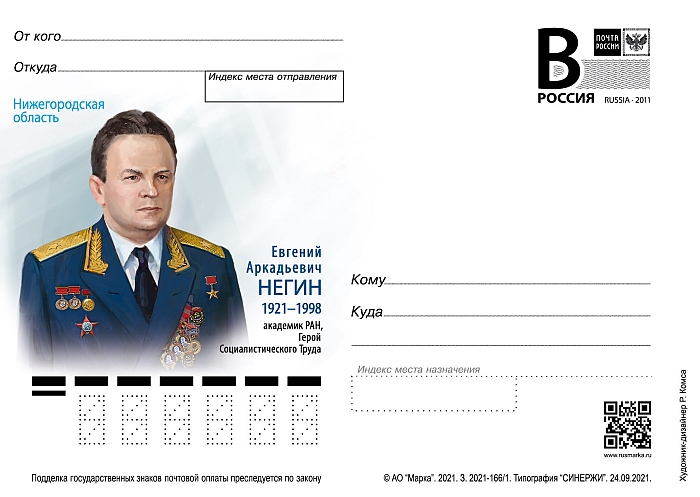

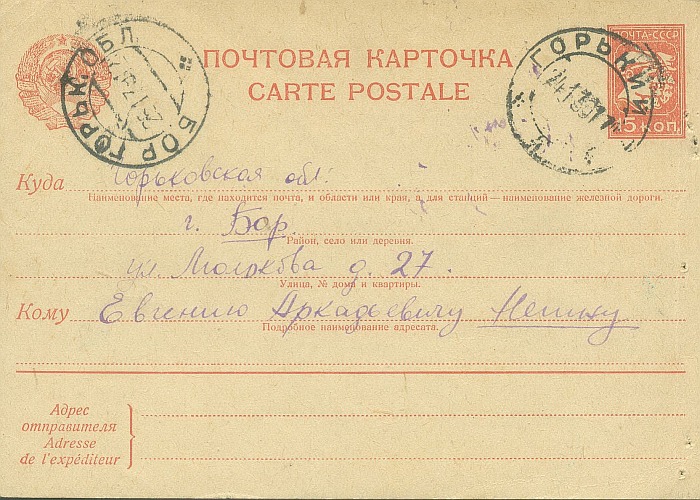

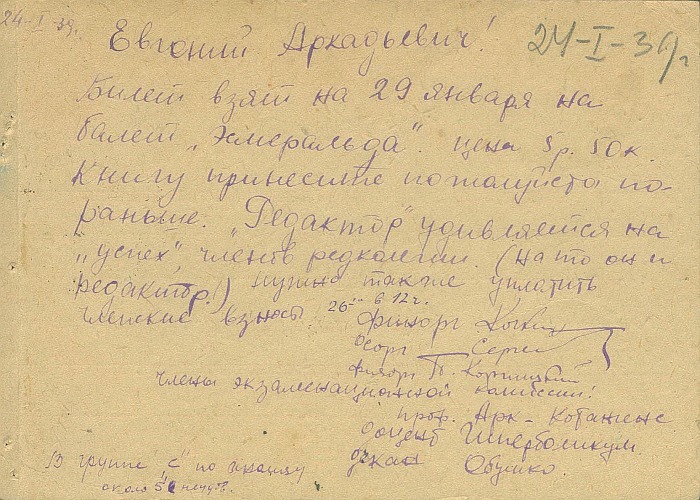

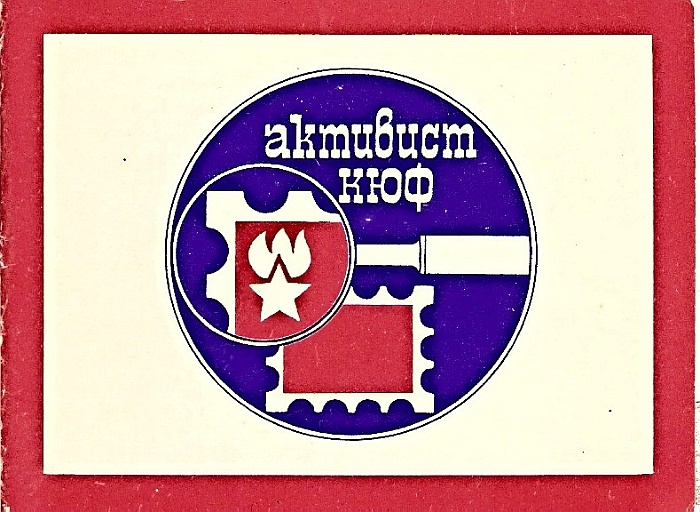

Одним из героев нашей первой «саровской» публикации был Евгений Аркадьевич Негин, директор ВНИИЭФ, советский и российский учёный, академик Российской академи наук, генерал-лейтенант-инженер, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий.

Помню, как своему приемному внуку, приятелю моего детства, он рекомендовал ответственно относиться к подбору марок для коллекции. Евгений Аркадьевич советовал ему обращать особое внмание на их эстетическое оформление, выбирая для своих выставок миниатюры высоких художественных достоинств. И смотрел, что у того получается, корректно высказывал свои пожелания.

Наши же с ним личные беседы хронилогически относятся к периоду конца 80-х – началу 90-х годов. Как я уже сообщал ранее, Евгений Аркадьевич был «моим пациентом в терапевтическом отделении Централизованной медико-санитарной части №50, где мне посчастливилось с 1989 по 1993 год работать массажистом параллельно с обучением на подготовительных курсах психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Общение с Евгением Аркадьевичем носило совершенно неформальный характер» .

Я был счастлив, когда удавалось пообщаться с ним в конце дня, ведь уже можно было не спешить к другим пациентам. А вот куда я спешил по вторникам и пятницам – так это в Дом пионеров, вести занятия Клуба юных коллекционеров. И тогда достаточно часто слышал добрые напутствия Евгения Аркадьевича в отношении наших занятий. На тот момент он занимался филателией только в пределах городского отделеняи ВОФ более двадцати лет, а в целом же – намного дольше.

Помню, как при рассказах о филателии у Евгения Аркадьевича загорались глаза, он словно молодел, наполнялся новыми живительными соками. Его отношение к коллекционерской деятельности является для меня прекрасным примером глубокой преданности своему давнему и позитивному увлечению. И хотя Евгения Аркадьевича уже больше четверти века нет с нами, все его слова все также явственно звучат в глубине моего сердца…

Виктор Борисович Адамский – известный филателист Сарова – «советский, российский физик, главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), известного как «Арзамас-16». Сотрудник ВНИИЭФ с начала 1950-х годов, где работал в теоретических отделах под руководством А. Д. Сахарова и Я. Б. Зельдовича. Ветеран Великой Отечественной войны. Лауреат Ленинской премии».

Григорий Михайлович Гандельман – ещё одна из наиболее заметных звезд на саровском филателистическом небосклоне, «советский физик-теоретик, лауреат Сталинской премии и Государственной премии СССР. В 1948-1970 годах работал в КБ-11: младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, начальник лаборатории, начальник отдела. С 1970 года старший научный сотрудник ВНИИ оптико-физических измерений. Консультант Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН. Кандидат (1954), доктор (1968) физико-математических наук».

И, в порядке исключения – о ныне здравствующих.

Кибкало Алексей Алексеевич - руководитель программных разработок проекта «ДО-РА». Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, лауреат премии Ленинского комсомола, директор Центра исследований и разработок компании «Интел» (г. Саров), директор Центра программных разработок в инновационном технологическом центре «Система Саров».

Вопрос: «Кого из специалистов по филателии мог встретить в ГОРОНО Геннадий Георгиевич для получения позитивного заключения о качестве подготовленной с детьми экспозиции?». Конечно же, главного филателиста этого бывшего управления образования, Почетного гражданина города Сарова, «Заслуженного учителя Российской Федерации», награжденного орденами «Знак Почета», Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, Анатолия Николаевича Зубилина.

Как вспоминает педагог более чем с полувековым стажем Елизавета Алесандровна Белкина: «Анатолия Николаевича, когда он был директором школы № 19 (где вел факультатив Геннадий Георгиевич), часто можно было встретить в коридорах школы, присевшим на корточки. Его постоянно обступали дети, увлеченные филателией. Путь к их сердцам для него всегда был открыт!».

Муж самой Елизаветы Александровны – один из первых ветеранов атомной промышленности - Геннадий Петрович Белкин, любил собирать художественные маркированные конверты, и занимался, как бы выразились сейчас, посткроссингом.

Он был знаменитым шашистом города, и помимо партий в Сарове играл в шашки по переписке с жителями других городов страны. Они записывали ходы на односторонних карточках с оригинальной маркой и отправляли поочередно друг другу. Представляете, какая значительная коллекция в результате собралась на стыке сразу двух полезных увлечений?!

В этой же школе работала и моя мама Полигна Александровна Латышева. За годы работы с 1972 по 1992 год она выпустила три класса, ученики каждого из которых в значительном количестве были кружковцами Геннадия Георгиевича, а с 1990-го года – и моими тоже. А когда я уезжал на сессии, мама вела за меня занятия кружка.

Первой филателисткой, встреченной мной в Сарове, была врач-гинеколог Галина Ивановна Бессараб.

Лично я познакомился с Галиной Ивановной в Доме Ученых, на занятиях поэтического объединения «Радуга», о котором упоминал в первой «саровской» работе. Она всегда читала чудесные стихи, и коллекционировала красивые марки. Что и продолжает делать до сих пор, к нашему большому удовольствию. А во время учёбы в медучилище мне посчастливилось у Галины Ивановны ещё и проходить практику в женской консультации в Сарове, находившейся тогда в здании, примыкавшем к колокольне Саровского монастыря.

Для тоже время, проведенное в КЮФе у Геннадия Георгевича, было всегда насыщено конкурсам, выставками, поездками, выступлениями и т.д.

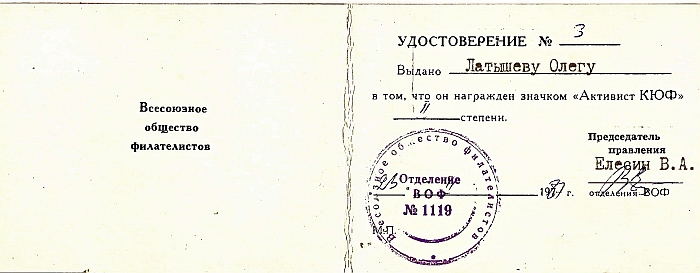

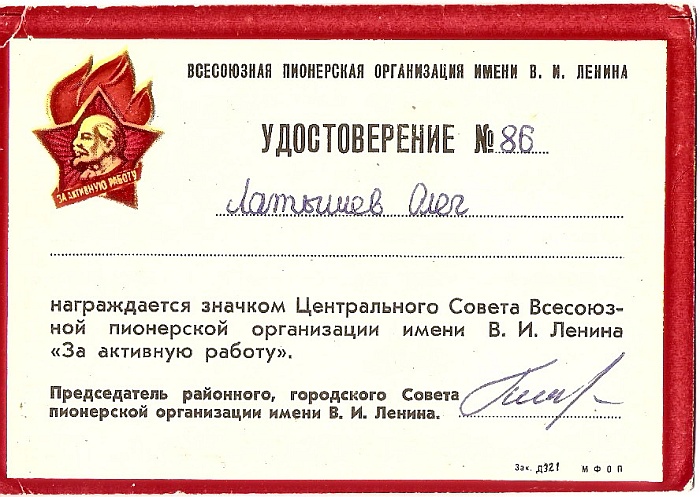

Вот что последовательно вручал мне Геннадий Георгиевич:

Школа №19 тоже поощряла мои выступления перед детьми с рассказами о филателии.

Спешу ещё раз передать земной поклон любимому Сарову – моей малой Родине, которая на самом деле оказалась безмерно велика по своему воспитательному, вдохновляющему и воодушевляющему значению и в филателии, и в жизни в целом.

Олег Юрьевич Латышев

Комментарии к статье:

Комментировать статью: