Любимый архитектор императрицы

Любимый архитектор императрицы

День памяти об Антонио Ринальди

Наш рассказ об Антонио Ринальди (1709 — 10 апреля 1794), итальянском архитекторе, работавшем в России, мы решили начать с ораниенбаумского периода его творчества.

Антонио Ринальди от природы имел гибкий ум и мог дипломатично общаться с власть предержащими. Это позволило ему успешно работать при смене эпох. Ринальди изначально именовал себя «архитектором Великой княгини Екатерины Алексеевны». И то, что первоначально он был приписан ко двору Петра III, не оказало отрицательного влияния на судьбу его архитектурных замыслов

В городе Ломоносове Ленинградской области бережно хранится заказанный Екатериной Великой Китайский дворец, единственный образец стиля рококо, созданный Антонио Ринальди.

Он располагается на юго-западе Ораниенбаума, в музеефицированном дворцово-парковом ансамбле.

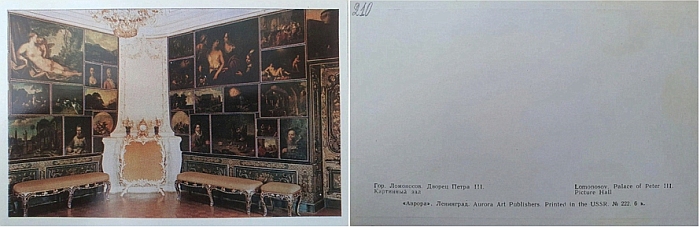

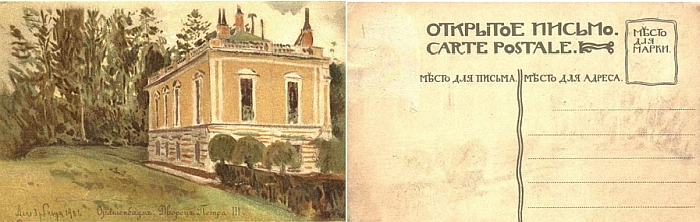

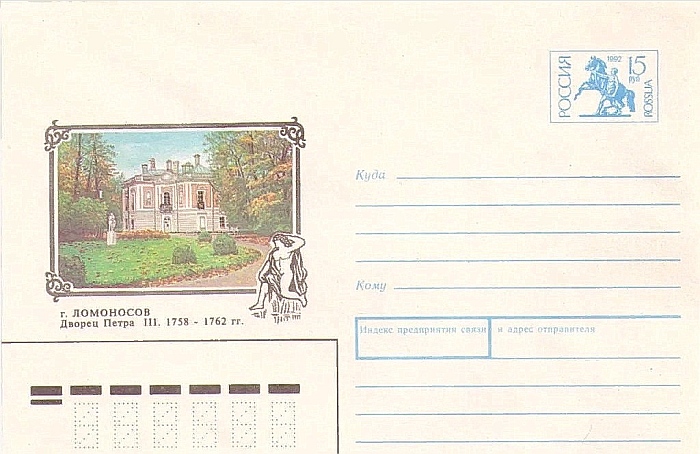

Согласно одному из предположений, в период с 1755 по 1761 годы Ринальди вместе с П.Ю. Патоном возводит в Ораниенбауме также и Оперный дом, который по другим данным атрибутируется как постройка Б.Ф. Растрелли. В 1758-1762 годах, ещё до восшествия Екатерины Второй на Российский престол, Антонио Ринальди возводит на юго-востоке Ораниенбаума дворец Петра Третьего.

Несмотря на то, что этот дворец предназначался исключительно для потешной крепости Петерштадт, Ринальди предельно серьезно и добросовестно отнесся к этой работе, чем вызвал заслуженное доверие со стороны великокняжеской четы, и тем самым обеспечил себе большое будущее в России, при дворе Екатерины Великой.

А. Бенуа. Ораниенбаум. Дворец Петра III

Ринальди в постройке данного дворца, именовавшегося в современных ему документах «каменным домом», стремился достичь необычного объемно-пространственного решения. План дворца Петра Третьего – квадратной формы, где один из углов срезается, по характерной для всего творчества Ринальди, дуге.

Главный фасад дворца обыгрывается посредством плавного перехода от одной стены здания к перпендикулярной ей, что позволяет видеть строение одновременно с трех сторон. Подобный прием способствует восприятию дворца в развороте, и при этом добавляет строению массивности и значительности.

Основателем и заказчиком вышеупомянутого Китайского дворца, выступила Екатерина Вторая, которая и впоследствии предоставляла архитектору право реализовывать очень смелые и дорогостоящие проекты.

Екатерина быстро потеряла интерес к Ораниенбауму, после чего Ринальди станет выполнять её многочисленные заказы уже в Царском селе.

Дворянское происхождение Антонио Ринальди побуждало его придерживаться во всех своих работах не только изящества форм и оригинальности исполнения проектов, но и осуществлять отделку зданий дорогим поделочным камнем и ценными породами дерева. В ряде случаев это не могло не возмущать его современников, которые понимали, какие потери при этом несет российская казна. Однако главная заказчица этих проектов полностью отдавала себе отчет в том, насколько их осуществление повышает престиж императорской власти и страны в целом.

Следование стилю шинуазри, название которого с французского переводится буквально как «китайщина», побуждало Ринальди использовать мотивы китайского искусства таким образом, чтобы они вызывали интерес у европейцев, и при этом не порождали отчуждения.

Традиционные для Китая стилевые приёмы Ринальди применяет в оформлении архитектурных интерьеров Китайского дворца, следуя европейской моде своего времени.

Ринальди превосходил всех своих современников в умении за внешне неброским фасадом спрятать настоящие сокровища. Однако и собственно фасады, в ряде случаев, поражают воображение своей изысканностью, достаточно вспомнить Мраморный дворец авторства Ринальди в самом Санкт-Петербурге.

Ринальди вооружался хорошо испытанным приёмом единства внутреннего убранства дворца и природы, характерным для стиля рококо. От катальной горки, предшествовавшей по времени создания аналогичной затейливой конструкции для царской забавы в Царском селе, остался только павильон, обращенный в сторону просеки, который ранее практически полностью был занят горкой.

Если в Ораниенбауме Екатерина Вторая при помощи катальной горки только развлекала гостей, то в Царском селе её протяженный пандус со стороны Камероновой галереи и Агатовых комнат помогал императрице спускаться на коляске для прогулок в парк.

Царское село. Пандус катальной горки. Фото П.А. и О.Ю. Латышевых. 2012г.

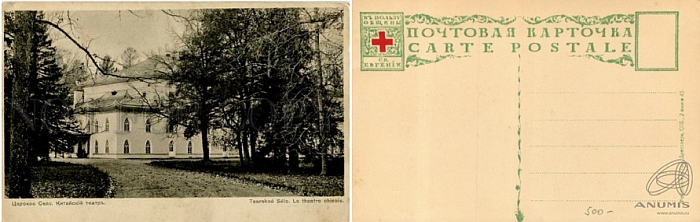

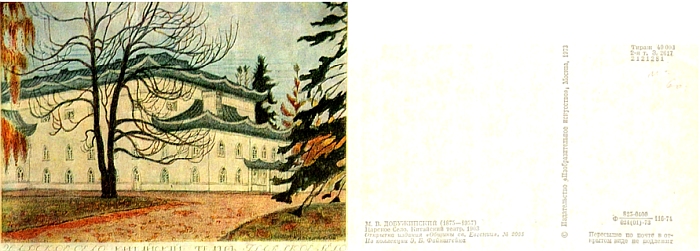

Несмотря на то, что от стиля рококо пришлось отказаться, пристрастие к «китайщине» у российской императрицы не ослабевало. Это позволило зодчему продвигать идеи рококо подобным косвенным образом. Так, например, в период с 1778 по 1779 год Ринальди вместе с Ильёй Васильевичем Неёловым сооружает в Царском селе, у входа в Александровский парк, здание придворного летнего (китайского) театра, ранее носившего название «Каменной оперы».

Предавая забвению Ораниенбаум как воплощение стиля рококо, Екатерина Вторая в то же время активно поощряла проекты Ринальди в стиле шинуазри. Так, в Александровском парке она приказала Ринальди и Чарльзу Камерону соорудить целую Китайскую деревню, которую она увидела у своего дяди, шведского короля Адольфа Фредерика, в Дроттнингхольме. В эту деревню входил Китайский павильон. Он и в настоящий момент является украшением данного дворцово-паркового ансамбля.

И хотя в Царском селе подобный проект в полной мере не получил своей реализации, тем не менее, из восемнадцати запланированных к возведению строений десять оригинальных построек сохранились и по сей день, поражая своим разнообразием и утонченностью исполнения каждого посетителя Александровского парка.

Одного китайской темой творчество Ринальди в Царском селе не ограничивалось. Ещё одним немаловажным направлением, в котором Екатерина Вторая поощряла своего любимого архитектора, было создание так называемой «каменной летописи», призванной в виде ворот, колонн и обелисков увековечить победы русского оружия и наиболее выдающиеся свершения в гражданской сфере.

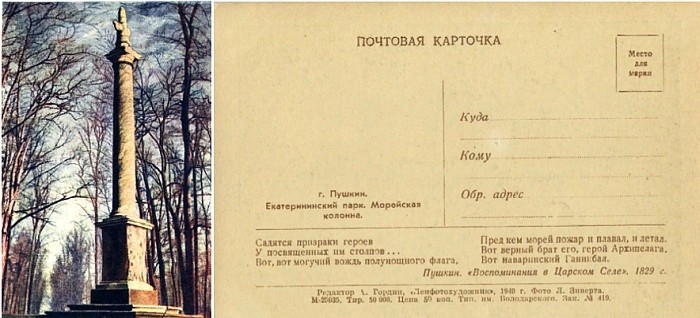

Чесменская колонна, также называемая Орловской, представляет собой памятник, с 1770-х годов возвышающийся над гладью пруда в Екатерининском парке. Колонна была призвана увековечить память о победе русского флота под командованием Алексея Григорьевича Орлова над турецким флотом во время сражения при Чесме, 24-26 июня (5-7 июля) 1770 года.

Царское село. Чесменская колонна. Фото П.А. и О.Ю. Латышевых. 2012г.

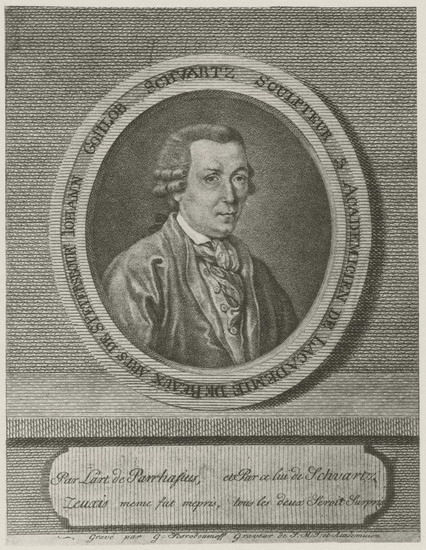

Ринальди выполнил ростральную колонну из мрамора с применением бронзового литья, которое должно было приобщить к композиции скульптурные элементы работы скульптора Иоганна (Иосифа) Готлиба Шварца, академика орнаментальной скульптуры Императорской Академии художеств.

Они изображают ростры – носовые части неприятельских кораблей, которые было принято демонстрировать народу как свидетельство значительности одержанной победы. Стилобат Чесменской колонны был выполнен из гранита. Монумент выдержан в классицистической традиции, среди приверженцев которой была и российская императрица Екатерина Вторая.

Отрицая "елизаветинское барокко" как один из ярких символов предшестующей эпохи, она стремилась возвысить свое имя в каждой новой постройке в стиле классицизма. Ринальди сооружает в честь вышеупомянутой победы ещё и мраморный Чесменский обелиск, представляющий собой памятник, который расположен на берегу Белого озера в Дворцовом парке Гатчины. Таким образом, в имении, дарованном Екатериной Второй своему фавориту Григорию Григорьевичу Орлову, была увековечена память о ратном подвиге его родного брата.

Кроме Чесменской колонны, Ринадьли воздвигает в Царском селе ещё две – Морейскую и, предположительно, Крымскую. В отличие от Чесменской, Морейская колонна возвышается уже не над прудом, а над самим Екатерининским парком вблизи павильона Эрмитаж. Её сооружение в 1771 году посвящено победе, одержанной русскими над турками на полуострове Морея, также носящем название Пелопоннес. Как и Чесменское сражение, оно состоялось в 1770 году в ходе Русско-турецкой войны.

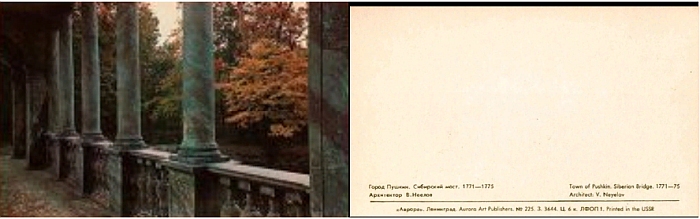

Подобно Чесменской колонне, Морейская также является ростральной, мраморной, и выдержана всё в тех же классицистических традициях. Крымская колонна, которая предположительно относится к наследию Ринальди, также носит название Сибирской. Оно появилось у данного монумента благодаря так называемому «сибирскому» мрамору, из монолитного блока которого она и была сооружена. Но добыт он был не в Сибири, а на Урале, вблизи Екатеринбурга. Подобный мрамор использовал и архитектор Неёлов при постройке Сибирского моста.

В отличие от Чесменской и Морейской колонн, Крымская колонна воздвигнута на гранитном основании рядом с комплексом зданий Запасного двора и кордегардий. В настоящий момент данный участок относится к Баболовскому парку. Крымская колонна появилась здесь в память о заключении Кючук-Кайнарджийского мирного договора.

В 1783 году, в честь присоединения Крыма к Российской империи, Крымская колонна получила органичное навершное дополнение в качестве скульптурной композиции, состоящей из бронзовых трофеев.

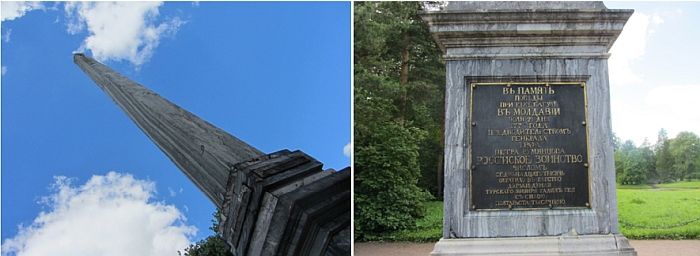

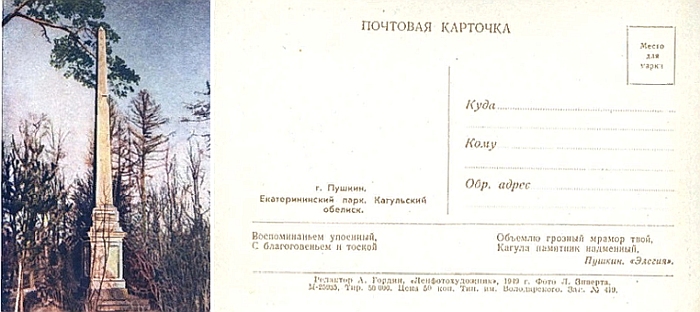

Основой для данной композици послужил рисунок академика и старшего профессора Императорской Академии художеств Гаврила Игнатьевича Козлова. Также в период с 1771 по 1772 год (по иным данным – в декабре 1771 года) Ринальди воздвигает Кагульский обелиск, называемый Румянцевским, в честь графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского.

Именно под его командованием русскими войсками была одержана победа над турками во время сражения 21 июля (1 августа) 1770 года у реки Кагул на юге современной республики Молдова.

Кагульский (Румянцевский) обелиск. Фото П. А. и О.Ю. Латышевых. 2012 г.

Дореволюционная открытка

Мраморный Кагульский обелиск имеет памятную надпись, нанесённую на бронзовую доску. Он сооружён вблизи Большого Екатерининского дворца со стороны Зубовского флигеля.

Здесь же, в Екатерининском парке, в 1773 году Ринальди воздвиг ещё один монумент. В настоящий момент он носит название «Памятник Александру Дмитриевичу Ланскому», или же «Пьедестал мраморный в честь добродетели и заслуг». Он посвящен фавориту Екатерины Второй Александру Дмитриевичу Ланскому.

Изначально данный монумент был призван играть роль абстрактной архитектурной аллегории «добродетели и заслуг», и с именем конкретного человека, равно как и с памятным событием, не связывался. И только год спустя после возведения, когда умер Александр Дмитриевич Ланской, вышеупомянутая аллегорическая композиция была переведена в разряд памятника данной персоне. Тогда на его мраморный пьедестал под фигурной вазой были прикреплены барельефы и бронзовая доска с надписью.

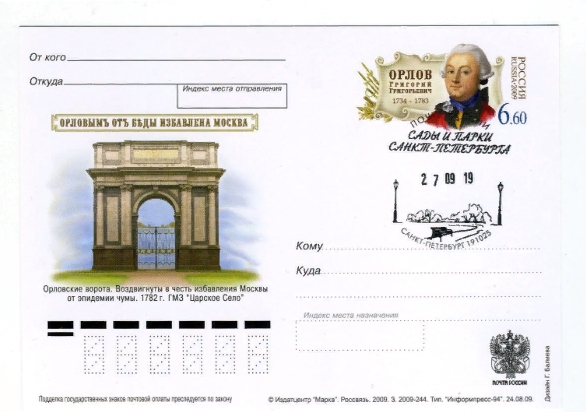

Заключительной работой царскосельского периода творчества Ринальди 1777 - 1782 годов стали Орловские ворота на границе Екатерининского парка, также называемые ещё и Гатчинскими, поскольку дорога от них ведёт в Гатчину.

Символично, что они демонстрируют направление, в котором должен был по воле императрицы удалиться в своё имение генерал-фельдцейхмейстер Григорий Григорьевич Орлов. Но официально данный прижизненный монумент воздвигался в ознаменование успеха в борьбе с эпидемией чумы 1771 года в Москве, которую и возглавил фаворит императрицы.

Во фризе фасада Орловских ворот помещается цитата из стихотворного послания к Григорию Григорьевичу Орлову его современника, выдающегося русского поэта и драматурга Василия Ивановича Майкова: «Орловым от беды избавлена Москва».

Во фризе фасада, обращённого к Екатерининскому парку, содержится подробное повествование о борьбе Орлова с чумой.

Строительные работы на Орловских воротах велись под наблюдением архитектора Ильи Васильевича Неёлова. Участвовал в этом и каменных дел мастер И. Пинкетти, с которым Ринальди сооружал Чесменскую колонну.

Розовый тивдийский мрамор, который Ринальди использовал для колонн и филенок, хорошо обыгрывается серым мрамором, применённым для облицовки основного массива Орловских ворот. Аналогичное сочетание будет использовано Ринальди и при оформлении фасада Мраморного дворца близ Летнего сада в Санкт-Петербурге.

За год до завершения работы над Орловскими воротами Ринальди построит для Орлова Большой Гатчинский дворец. Но ни им, ни Мраморным дворцом, по-настоящему Орлов воспользоваться не успеет.

О.Ю. Латышев, П.А. Латышева, Радаэлли Массимо Энрико, Луизетто Мауро

Комментировать статью: