Республика с именем древнеримской богини

Республика с именем древнеримской богини

В жизни каждого человека есть моменты, которые вспоминаются с особой теплотой. Для меня это – годы счастливого детства, время познания нового, яркого, необычного, открытия для себя огромного и прекрасного мира.

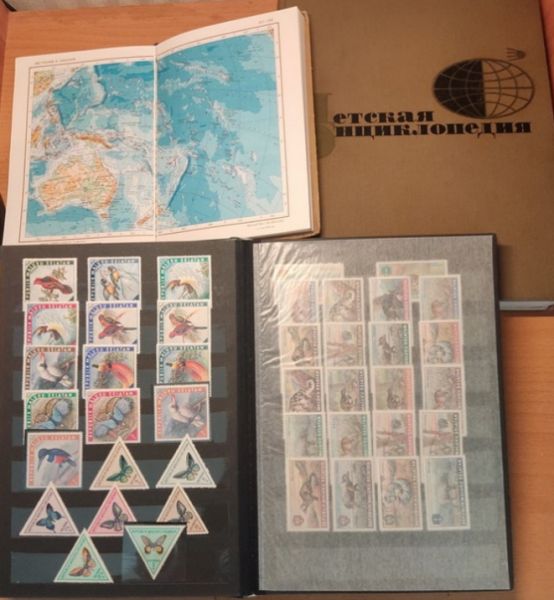

…В комнате уютный полумрак. Письменный стол в круге тёплого света от торшера, на нём – альбом с почтовыми марками. Рядом – раскрытый «Малый атлас мира» и том Детской энциклопедии с описанием зарубежных государств. Глубокий вздох, радостная улыбка предвкушения на губах. Рука бережно прикасается к обложке альбома. Открывается первая страница. И… взрыв ярких красок и названий далёких стран и материков, лица людей в их невероятном разнообразии, буйство фантастических расцветок экзотических птиц и других обитатели джунглей и саванн, знойных пустынь и водной стихии!..

Как звонкие ноты звучат названия континентов: Евразия, Африка, Северная и Южная Америка, Австралия, Антарктида.

На полмира раскинула свои неисчислимые острова, вулканические лавовые скалы и коралловые рифы Океания! А какие здесь необычные для нашего слуха названия! Просто поэзия океана, навевающая яркие ассоциации!

Вануату – ветер в вантах и тугие паруса.

На Палау – орхидеи, птицы, тропики, леса.

На Гавайях – звон гитарный и вулканов жар земной.

Каролины – рифы, скалы и тайфунов грозный вой.

Фиджи – это вечно лето, океана синева.

Кирибати на экватор нанизало острова.

Тонга – это звуки гонга, барабанов мерный бой.

Токелау – море, солнце, пляжей ласковый прибой…

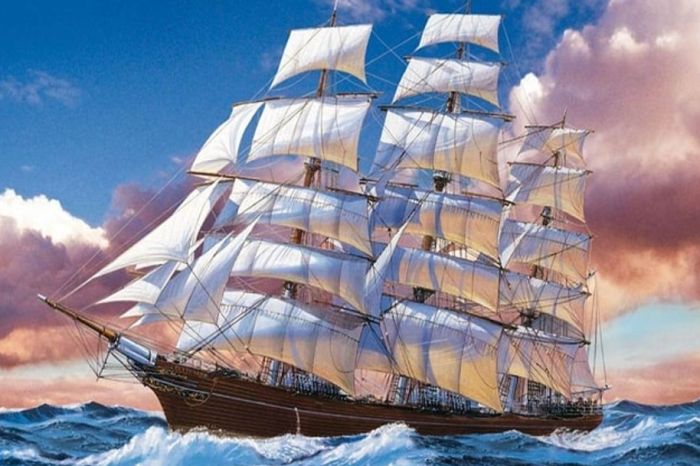

Клиппер «Катти Сарк» 1869 г. Самый скоростной парусный корабль – 21 узел.

Иллюстрация с сайта sail-friend.ru.

Представим себя на борту большого старинного корабля! Просмоленный дуэт ветра и такелажа, белые буруны на волнах, разрезаемых острым форштевнем, широкая полоса кильватерного следа за кормой корабля. Отправляемся в незабываемое путешествие по Тихому океану!

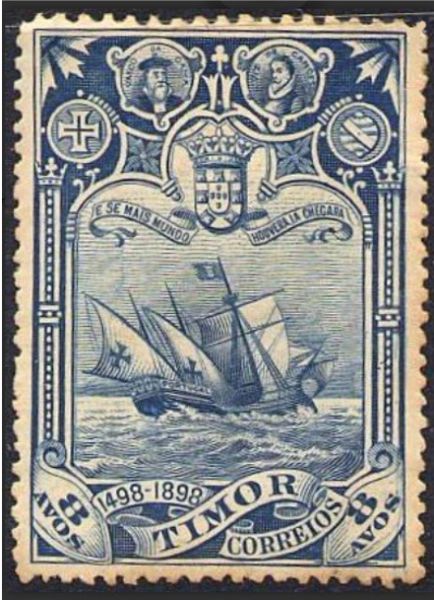

Почтовая марка о.Тимор 1898 года из серии «Васко да Гама»

Мы в самом сердце Океании. Крики чаек – верный сигнал, что где-то близко земля. А вот и она! Нам повезло, что сейчас отлив. Над поверхностью океана еле видны едва выступающие из воды рифы, состоящие из кораллов и крупного песка. Во время прилива атолл совершенно скрывается под водой и представляет собой огромную опасность для проходящих мимо кораблей.

Северный вход в риф Минерва. Фото Эла Гранта, picasaweb.google.com

Эти рифы, расположенные юго-западнее архипелага Тонга, стали впервые известны европейцам благодаря экипажу брига «Розалия» под командованием лейтенанта Джона Гарланда, который потерпел там кораблекрушение во время своего перехода из Писко (Перу) в Порт-Джексон (Австралия) в 1807 году. Британское издание «Восточный навигатор» (Oriental Navigator) за 1816 год обозначило открытие Гарланда как «Банка (мель) Розалии» (Rosaretta Shoal), предупредив об опасности рифов для навигации. В нем также говорилось, что «из-за бедственного положения капитана приза [«приз» здесь – открытый им риф], мистера Гарланда», протяжённость отмели не может быть установлена. И делался вывод: «Ситуация [с открытым при таких обстоятельствах атоллом] не должна считаться окончательно определённой».

В декабре 1818 года рифы были нанесены на карты капитаном Джоном Николсоном, командовавшим судном «Хавейс» (LMS Haweis) Лондонского миссионерского общества, о чём сообщалось в «Сиднейской газете…» (The Sydney Gazette…) от 30 января 1819 года.

И только капитан исследовательского корвета «Геральд» (HMS Herald) сэр Генри Манглс Денхэм (Sir Henry Mangles Denham) уже подробно обследовал эти два коралловых острова в ходе своей уникальной Тихоокеанской экспедиции (1852-1861 гг.), работая в районе островов Фиджи в период с 3 сентября по 24 ноября 1854 года. Банку Розалии он переименовал в честь австралийского китобойного судна «Минерва» (Minerva), которое 9 сентября 1829 года село на мель на рифе, позже получившим название Южная Минерва.

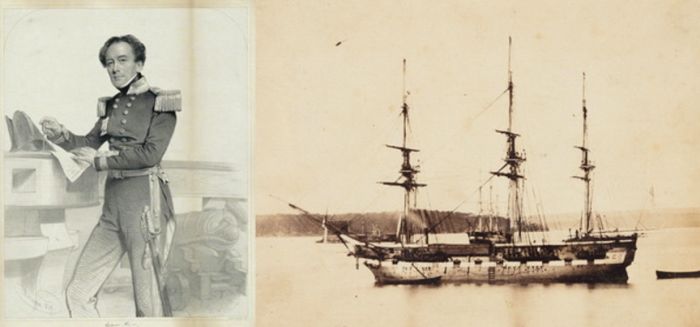

Портрет сэра Г. М. Денхема (1849) работы Шарля Бонье (ru.wikipedia.org).

Корвет «Геральд» в гавани Сиднея (Австралия) в 1857 году (en.wikipedia.org)

Мы уже никогда точно не узнаем почему сэр Генри выбрал именно это название для рифов. Можно только предположить, что здесь сошлось воедино несколько обстоятельств. Потерпевший крушение китобоец носил имя древнегреческой богини. Минерва в мифологии Древнего Рима – богиня мудрости и войны, обладающая способностью метать молнии и поражать ими врагов. Несмотря на то, что она считалась покровительницей ремесленников, писателей, актёров, поэтов, художников, учителей, учащихся и врачей, дочь Юпитера и Юноны была божеством грозным. Войны во все времена и эпохи – это жестокость и неисчислимые беды.

Древнеримская богиня Минерва (она же древнегреческая богиня Афина Паллада) на почтовой марке Уругвая 1895 года

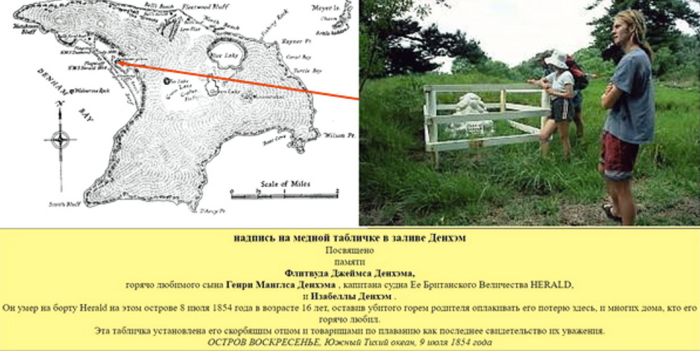

К тому же, незадолго до прибытия на Фиджи, 8 июля 1854 года, капитан «Геральда» пережил личную трагедию, потеряв своего единственного шестнадцатилетнего сына Флитвуда Джеймса, служившего под его началом на корвете. Юноша умер от тропической лихорадки на острове Рауль (Сандей) архипелага Керма́дек. Он был похоронен недалеко от береговой линии в начале залива Денхэм, где уже было несколько заросших травой могил бывших поселенцев. Медная табличка над этой могилой сохранилась до сих пор.

Источник: www.seafriends.org.nz

В общем, всё одно к одному: опасные для жизни рифы, погибший корабль с именем богини войны, горе от личной потери… Вот и получили небольшой коралловый архипелаг своё запоминающееся название – Минерва.

Надо сказать, что название это для рифов стало пророческим! Почти через 120 лет после описанных событий острова Минерва стали настоящим полем боя за их обладание. Богиня войны простёрла над ними свою длань. К счастью, битвы были бескровным и отчасти даже похожими на театрализованное представление! Но об этом ниже.

А пока познакомимся с «театром боевых действий». Он находятся примерно в 485 километрах к юго-западу от группы островов Тонгатапу. Коралловые рифы Северная и Южная Минерва располагаются на общей подводной платформе из спящих вулканических подводных гор. Северная Минерва имеет круглую форму и диаметр около 6,8 километра. Вокруг атолла есть небольшая песчаная коса, затапливаемая во время прилива, и небольшой вход в плоскую лагуну с довольно глубокой гаванью.

Северная Минерва. Фото из космоса российского космонавта Олега Артемьева (artemjew.ru)

Южная Минерва разделена на Восточный риф и Западный риф, оба больше напоминаю овалы, с диаметром в самой широкой части около 4,8 километра. На атоллах сохранились остатки потерпевших крушение кораблей и искусственных платформ, а также функционирующие навигационные маяки. Южная Минерва по форме напоминает символ бесконечности, его восточная часть с северной стороны частично открыта океану.

Южная Минерва. Фото из космоса российского космонавта Олега Артемьева (artemjew.ru)

Оба рифа, Северная и Южная Минерва, используются в качестве якорных стоянок для частных яхт, путешествующих между Новой Зеландией и Тонгой или Фиджи. Северная Минерва предлагает более защищённую якорную стоянку с единственным, легко преодолеваемым проходом на запад, который обеспечивает доступ к большой и спокойной лагуне с обширными песчаными участками.

Для того, чтобы познакомиться с главным героем нашего повествования, нам придётся переместиться в Европу и окунуться в события первой половины ХХ века.

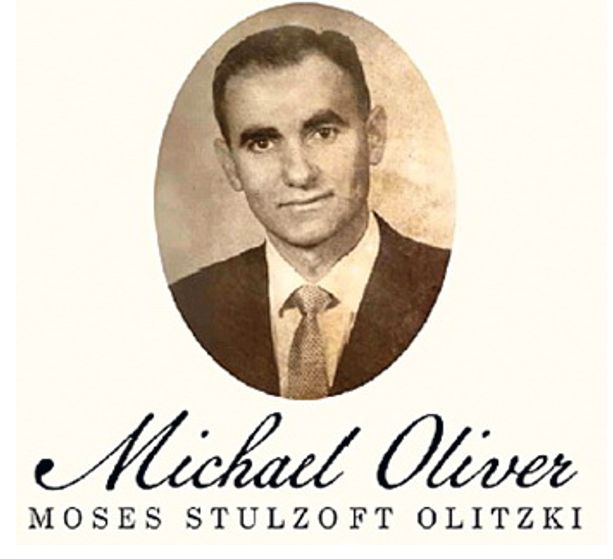

11 декабря 1927 года в литовском Каунасе в семье Эстер и Исаака Столзафт родился мальчик, получивший имя Мозес (Моисей), позднее сменивший имя на Мозес Олицки. Он был одним из пяти детей в семье простого портного. До начала Второй мировой войны он с семьёй проживал в родном городе, в Литве капиталистической, а затем и в советской.

Война круто изменила его жизнь. Он чудом пережил немецкие расправы над евреями в Каунасе, боролся за жизнь в фашистских концлагерях Штуттгоф (на территории Польши к востоку от Данцига) и Дахау (в Германии). Вся его семья, кроме сестры Фриды, погибла. После освобождения узников Дахау 29 апреля 1945 года, Мозес провёл ещё два года в лагере для перемещённых лиц. И только в 1947 году сумел эмигрировать в Соединённые Штаты. Оказавшись в США, Моисей Олицки сменил имя на Майкл Оливер и обосновался в Карсон-Сити, штат Невада.

В Америке Майкл получил образование в области инженерного дела. Он был блестящим визионером (экспертом, способным видеть вещи, которые другие не замечают), музыкальным гением и талантливым учёным и историком. Он основал множество различных компаний, работал инженером, служил в военно-воздушных силах США, работая над совершенно секретными научными вопросами, писал книги и возглавлял целые движения, которые были посвящены построению безопасных и свободных обществ.

Обладая предпринимательской жилкой и деловой хваткой, Оливер смог сколотить многомиллионное состояние. Он преуспел как застройщик в штате Невада, владел и управлял компанией по развитию земель, а также Невадской монетной биржей (Nevada Coin Exchange), специализирующейся на продаже золотых и серебряных монет, которые он рекламировал на страницах изданий периодической печати (Wall Street Journal, Barron's и Innovator) в качестве выгодных инвестиций в будущую финансовую безопасность.

В 1960-х годах Оливер проникся идеями либертарианства, исповедующими свободу как основной принцип жизни людей. Либертарианцы считают, что каждый человек имеет право жить так, как он хочет, до тех пор, пока это не влечёт за собой нарушение прав других людей путём применения силы или мошенничества против них. А вот по отношению к государственной власти они испытывают сильное недоверие.

Опасаясь грядущей, по его мнению, бури социальных волнений и революции в Соединённых Штатах, Оливер задумал искать спасение за пределами США. И для этого он избрал радикальный способ – создать новую собственную страну с политическим строем, соответствующим идеям либертарианства! Такие идеи были очень распространены в середине ХХ века в Америке.

Структуру своего предполагаемого государства он изложил в самостоятельно изданной в 1968 году книге «Новая конституция для новой страны». В этой конституции, состоящей из 11 статей, был чётко обозначен принцип: правительство должно лишь обеспечивать защиту граждан от насилия и мошенничества, не вмешиваясь в другие сферы жизни общества. Книга Оливера, вышедшая в свет в феврале 1968 года, быстро завоевала популярность, и уже в мае того же года было опубликовано второе издание. Число сторонников его идей быстро росло. Богатые единомышленники помогли профинансировать усилия по воплощению новой идеи Оливера в жизнь через его синдикат «Фонд исследований жизни океана», который имел офисы в Нью-Йорке и Лондоне.

Для того, чтобы построить самоуправляемую частную территорию, на которой могли бы быть воплощены идеи либертарианской теории, Оливеру требовалась местность, которая ещё не находилась под суверенным контролем другого государства, или которую государство было бы готово продать для таких целей.

В эпоху деколонизации, которая стремительно набирала обороты после Второй мировой войны, Оливер был уверен, что сможет найти правительство, с которым можно будет вести переговоры. «Удивительное количество почти необитаемых, но вполне подходящих мест для создания новой страны все ещё существует», – вещал он читателям своего информационного бюллетеня Capitalist Country Newsletter в 1968 году.

«Многие такие места представляют собой едва развитые колонии, чья правительственная или иная деятельность мало или совсем не касается их «материнских» стран. Не возникнет особых проблем с покупкой земли или с получением возможности вести дела на основе свободного предпринимательства с самого начала».

Знал бы он тогда, как ошибался!

Только в период с 1968 по 1971 год Оливер самолично или его коллеги совершили ознакомительные поездки на Багамы, Тёркс и Кайкос, Кюрасао и другие места в Вест-Индии, в Суринам, Французскую Гвиану, Гондурас, а также на Новые Гебриды и Новую Каледонию в Тихом океане, побывали даже в Африке, чтобы собрать информацию о климате, налогообложении и качестве земли, а также изучить возможности создания либертарианской страны.

Но все поиски оказались тщетными. Покупка земли не была проблемой. Огромной проблемой была «покупка» суверенитета для себя любимых.

К 1971 году Оливер и его соратники обратили свой взор на уже знакомые нам рифы Минерва. Они казались более привлекательными, чем остальные изученные географические объекты. Рифы не находились ни в территориальных водах Новой Зеландии на юге, ни в водах Фиджи или Тонга на севере, и не располагались на континентальном шельфе какого-либо государства или материка.

Рифы Минерва на карте Океании второй половины ХХ века

В августе 1971 года представители «Фонда исследований жизни океана» прибыли к рифам Минерва. Беглое визуальное обследование рифов вселило в компаньонов надежду на успешное воплощение своей мечты. Сообщалось об отличной рыбалке в лагунах, а внутри атоллов обнаружились две удобные естественные гавани. Некоторые банки и финансовые компании, а также представители предприятий лёгкой промышленности сразу проявили интерес к проекту.

Немного позже на Минерву прибыла инженерная бригада. Первоначальный план состоял в том, чтобы привезти земснаряды для отсыпки территории внутри морских границ атолла. Однако в результате инженерного обследования план дноуглубления и полной отсыпки территории был заменён концепцией морского города, либо плавучего, либо построенного на сваях. Ему даже придумали название – Си-Сити («Морской город»). Начался трудный процесс строительства города-острова на юго-западе Тихого океана. Руководил работами американец Моррис «Бад» С. Дэвис, бывший инженер-разработчик фирмы «Роквелл», проживавший ранее в Калифорнии.

Из Австралии доставили судно для дноуглубительных работ (землечерпалку), арендованное за 10 000 долларов в неделю, и начали засыпать песок на двух рифах. Некоторые источники утверждают, что к рифам пригнали из Австралии несколько барж, полностью нагруженных песком и гравием. Но это звучит не очень правдоподобно, поскольку в районе атолла наблюдаются сильные морские течения и часто возникают сложные погодные условия с холодными ветрами и сильным волнением океана. Удерживать баржи на якорях там большая проблема. Да и своего песка в районе рифов вполне хватало.

В течение нескольких месяцев атоллы засыпались песком. Это привело к образованию нескольких искусственных островков высотой примерно в 2,5 метра над уровнем моря, которые уже не затоплялись полностью во время приливов и могли служить основой для будущего поселения. На эти работы было затрачено около 200 тысяч долларов.

Руководствуясь юридическими рекомендациями о том, что малопригодная для жизни земля может быть объявлена полезной, если из неё извлечь какую-то практическую пользу, организация Оливера возвела на Северной Минерве восьмиметровую стальную башню, на которой установила радарный отражатель, важное навигационное средство. На сооружении позже установили флаг Республики Минерва.

19 января 1972 года Оливером и его соратниками было официально заявлено право собственности на два небольших коралловых атолла Минерва в южной части Тихого океана, и провозглашена Декларация независимости Республики, о чём официально были уведомлены все окрестные страны и территории. А 30 января 1972 года об этом событии было рассказано в небольшой заметке (не слишком заметной на фоне рекламы) в газете «Нью-Йорк Таймс» на странице 11 под заголовком «Южный морской риф провозглашён республикой тремя американцами».

Заметка в газете «Нью-Йорк Таймс»

«Государство» получило собственные флаг, гимн и валюту (доллар Минервы). Тогда же провели выборы и избрали временного президента страны. Им стал главный инженер стройки Моррис «Бад» С. Дэвис. Моррис «Бад» С. Дэвис.

За основу Конституции временного правительства была принята разработка из книги Оливера. Эти шаги заложили политико-экономическую основу для новой страны, которая должна была работать как офшорный финансовый центр и стать домом для поселенцев. Средства для бюджета страны предстояло получать от будущих граждан республики, а также от инвесторов.

Основными же источниками дохода Республики планировались туризм, рыболовство, лёгкая промышленность и другие виды коммерческой деятельности, а также регистрация иностранных судов под своим флагом.

Группа Оливера предполагала, что соседнее Королевство Тонга будет радо предоставить рабочую силу как для строительства, так и для будущего обслуживания новой Республики Минерва, к взаимной выгоде обоих государств. Надо сказать, что, к сожалению для господина Оливера, ни инвестиционных долларов, ни международного признания не последовало. А заявления о якобы дипломатических отношениях с султанатом Окусси-Амбено вообще были высмеяны критиками, которые отметили, что «султанат» не является суверенным государством, а всего лишь фантазия новозеландца Брюса Гренвилла и его друзей.

Фантастическая марка несуществующего султаната Окусси-Амбено

Необходимо отметить, что до 1972 года ни одно государство не заявляло о своих правах на рифы Минерва. В том числе и Тонга, находящаяся с географической точки зрения ближайшей их соседкой.

Провозглашение независимости Республики Минерва кардинально изменило все политические и территориальные расклады в этом регионе. Когда слухи о начале активной деятельности Оливера и его группы дошли до Тонги, король Тонги Тауфа’ахау Тупоу IV инициировал расследование этого инцидента. Он заявил, что «в интересах Тонги – не позволять группе людей, чьи цели заключаются в зарабатывании денег и чья деятельность может быть вредной, обосноваться на рифах». По распоряжению короля 23 февраля 1972 года на один из первых островков, который был отсыпан выше уровня моря, сбросили коробку с аварийными припасами. На коробке была надпись «Поставляется и обслуживается правительством Тонги».

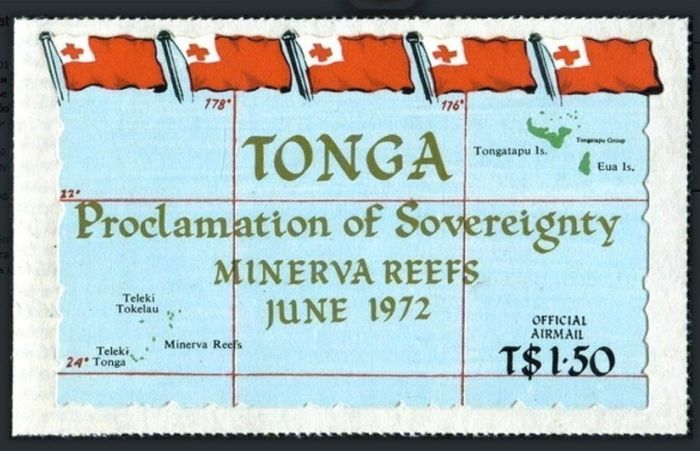

А уже наследующий день состоялась конференция соседних государств (Австралии, Новой Зеландии, Тонги, Фиджи, Науру, Самоа и территории Островов Кука), на которой Тонга предъявила претензии на рифы Минерва, а остальные государства эти претензии признали обоснованными. В тот же день, 24 февраля 1972 года, Королевство Тонга официально объявила рифы атолла своими.

Почтовая марка Тонги 1972 года, посвящённая Декларации о суверенитете над рифами Минерва

Было принято решение возвести в районе рифов Минерва сооружения, которые будут видны над поверхностью океана даже во время приливов. К рифам были отправлены океанский буксир и баржа с 90 рабочими из числа заключённых тюрьмы Толитоли. За относительно короткое время они построили из коралловых блоков, обмотанных стальной сеткой и залитых бетоном, два микроскопических островка, каждый из которых был увенчан флагштоком. Так родились искусственные острова Телеки Токелау и Телеки Тонга.

Почтовая марка Тонги 1972 года с текстом Декларации

Одновременно был спущен флаг Республики Минерва и были ликвидированы все следы начала строительства предполагаемого города-государства. 15 июня 1972 года, учитывая эти факты, король Тонги подписал особую Королевскую Декларацию, полный текст которой опубликовала «Tonga Chronicle»...

О том, какие марки выпускались в этой Республике, читайте в полной версии статьи

И.Л. Шевченко

Другие статьи автора

Зазеркалье политической карты мира Мира Филателии

Зазеркалье политической карты мира Мира Филателии. Окончание

Дом-шар и марки Республики Кугельмугель

Орден Гвоздя

Остров Барб и его марки

Огюст Бурди и его марки

История, случившаяся сто лет назад

Почтовые призраки. Тайна «марок мормонов»

Острова, «призраки» и... козы

Почтовые призраки. Остров Роз

Королевство Седанг. Неизвестные страницы истории известного Королевства

Юбилейные виньетки в водовороте тайн, страстей и загадок

Комментарии к статье:

Комментировать статью: