Театр и улица зодчего Росси

Театр и улица зодчего Росси

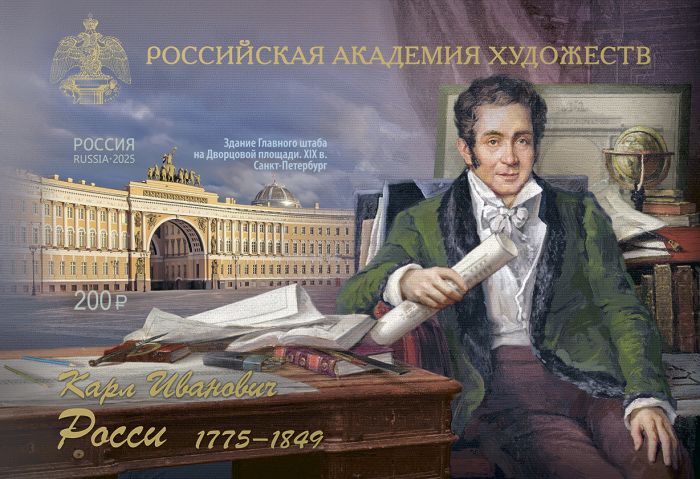

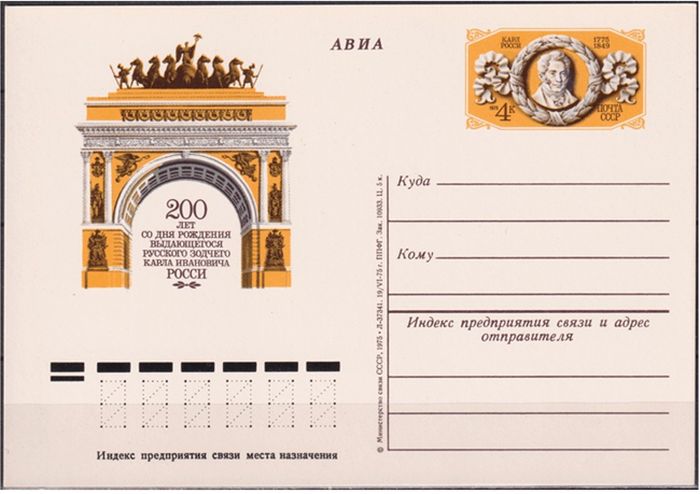

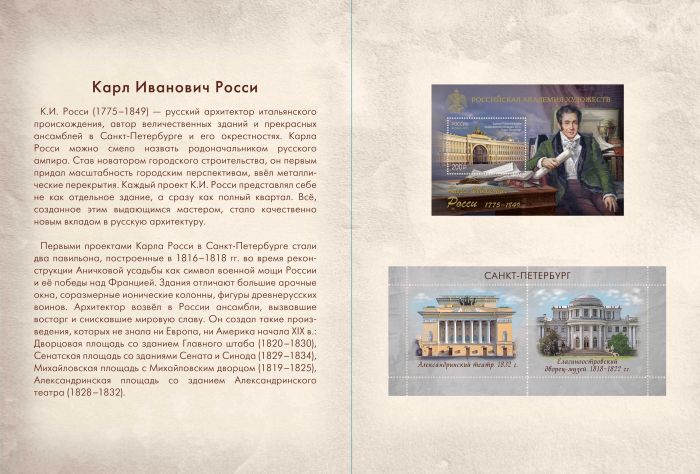

18 апреля 2024 года исполнилось 175 лет со дня смерти архитектора Карло ди Джованни Росси, а 29 декабря 2025 года мир будет праздновать 250 лет со дня его рождения.

Вклад Карла Ивановича Росси в архитектурную демонстрацию велчиия Российской империи поистине необъятен. Поэтому сегодня позвольте остановиться только на театральной стороне его архитектурного наследия.

В апреле 1808 года, в Москве, на Арбатской площади открывается возведенный Росси деревянный театр, успешно работавший на протяжении четырех лет, но сгоревший во время московского пожара во время Отечественной войны 1812 года.

Возведение театра стало триумфом архитектора в Первопрестольной — его приглашают и далее работать в Москве. Много полезного сделал Росси во время работы в экспедиции Кремлевских строений, однако последующие его московские сооружения не имеют прямого отношения к теме данной статьи.

В 1809 году, параллельно с перестройкой Путевого дворца в Твери, принадлежавшего сестре российского императора Александра Первого, Великой княгине Екатерине Павловне, Росси становится членом комитета по благоустройству этого старинного города. Вплоть до возврашения в имперскую столицу в 1815 году Росси успевает сформироваться как настоящий неповторимый мастер градостроительного искусства. Среди первостепенных возведенных Росси в Твери построек был театр.

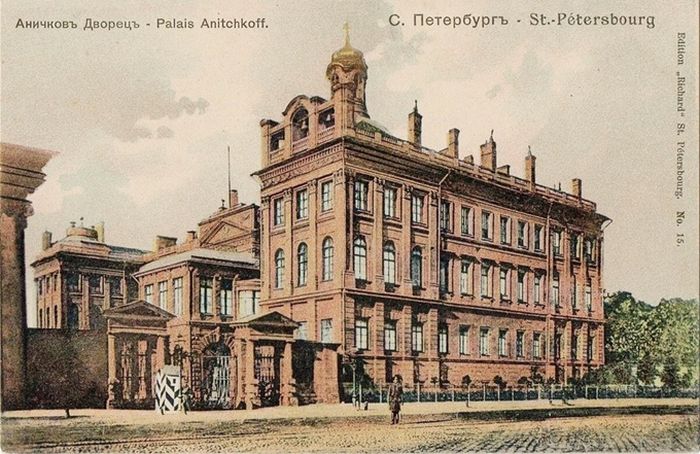

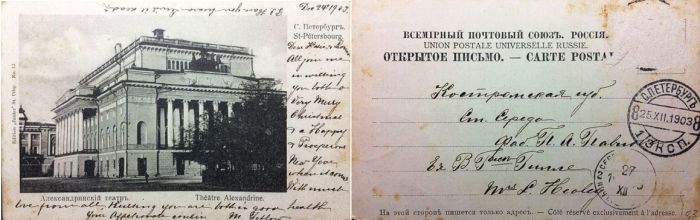

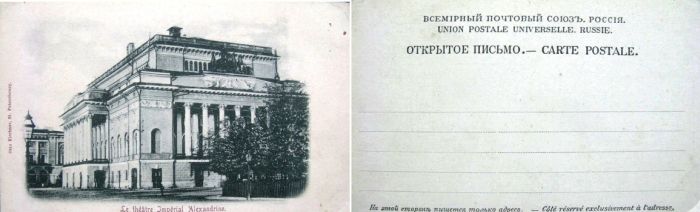

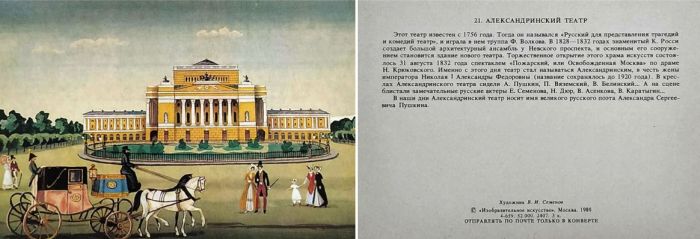

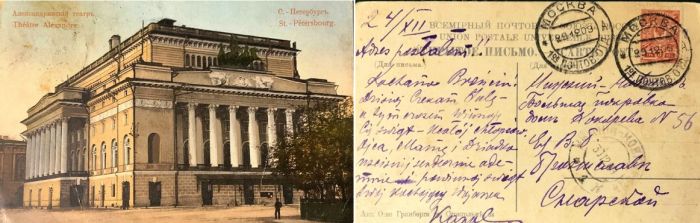

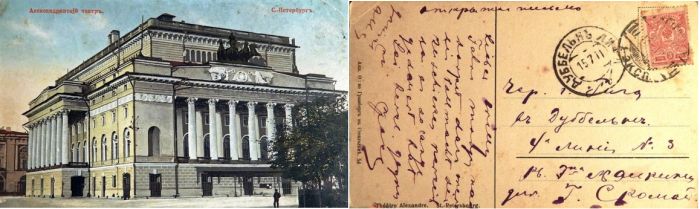

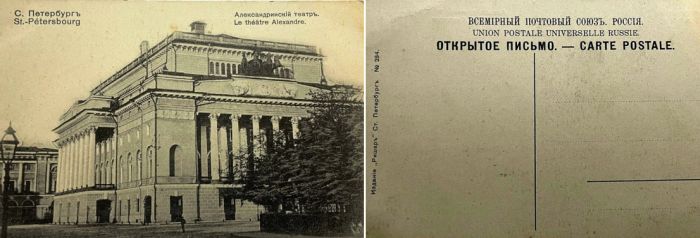

На протяжении 1816-1834 годов Карл Иванович Росси, как называли архитектора в Российской империи, разработал более двадцати вариантов ансамбля здания Александринского театра и прилегающих к этому выдающемуся «храму искусства» территорий. Именно стремление создать органичное единство театра, Публичной библиотеки и Аничкова дворца поставило проект Росси в исключительное положение.

Предшестовавшие ему проекты Луиджи Руска, Тома де Томона, Модюи, Жако и других талантливых зодчих подразумевали только строительство городского театра вне логической связи с окружающим пространством, не претендуя на ансамблевое значение своих детищ.

5 апреля 1828 года состоялось утверждение окончательного варианта проекта Александринского театра. Практически сразу же после этого начала сооружаться его кирпичная оштукатуренная конструкция.

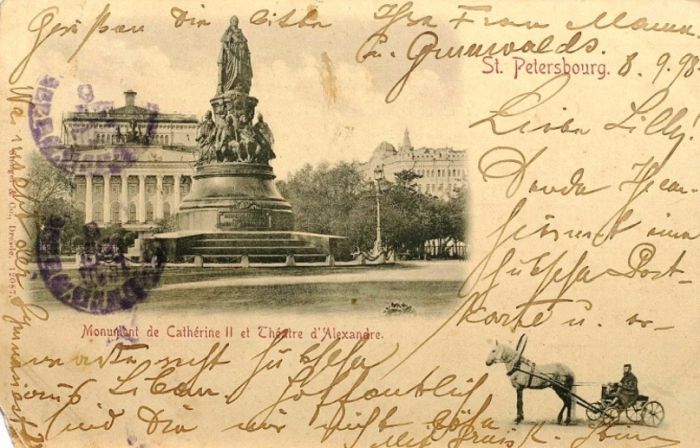

12 сентября 1832 года на Александринской площади, на месте, где ранее находилось деревянное здание так называемого «Малого» театра, было торжественно открыто новое здание в стиле ампир — величественного Александринского театра.

Выразительный скульптурный фриз, включающий в себя лепные изображения театральных масок античной эпохи и гирлянды, состоящие из ветвей лавра, окаймляет здание Александринского театра. В нишах торцевые фасады украшали статуи муз – комедии и легкой поэзии Талии, и трагедии - Мельпомены.

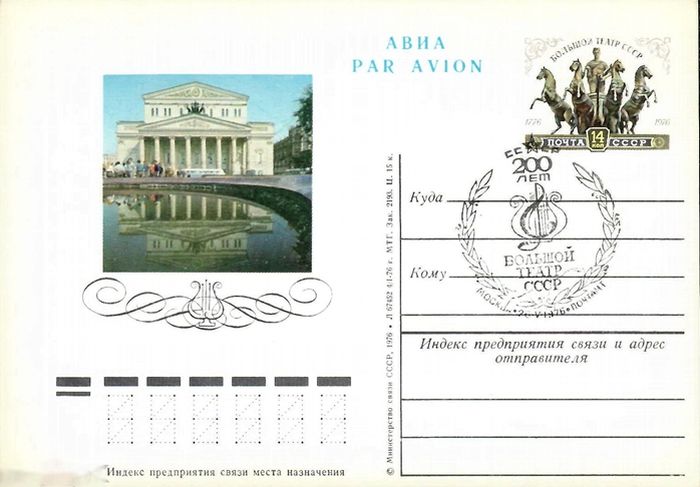

Аттик северного — главного фасада — венчается выполненной Степаном Степановичем Пименовым квадригой Аполлона, символизирующей триумф русского искусства, по образу которой впоследствии Петр Карлович Клодт фон Юргенсбург выполнит квадригу для фронтона Большого театра в Москве.

Все шесть колонн лоджии главного фасада имеют коринфский ордер. Не сохранившиеся до настоящего момента скульптуры музы танца Терпсихоры и музы любовной поэзии Эрато выполнил, по предположениям исследователей, Василий Иванович Демут-Малиновский.

Остальные скульптуры выполнены А. Трискорни – ярким представителем знаменитой итальянской династии скульпторов, работавших в российской имперской столице. Южный фасад, хорошо просматривающийся в просвете улицы Зодчего Росси, имеет торжественный вид благодаря портику, сформированному из пилястр.

На площади, перед зданием Александринского театра, Карл Росси первоначально запланировал постройку специального здания, носившего название «Театральный магазин», в котором создавались и хранились декорации и бутафория. В интерьерах театрального здания Росси удалось подчеркнуть величественные масштабы зала, филигранно сыграв на контрасте, образованном высоким парадным зрительным залом и сравнительно невысокими вспомогательными помещениями.

У галереи, расположенной под лоджией, Росси организует центральный вестибюль для зрителей, которые должны смотреть спектакль, находясь в ложах, партере, бенуаре и первом ярусе. Бронзовые бра и люстра служат его прекрасным украшением.

Изначально плоский свод был расписан в технике гризайль таким образом, чтобы создавалось ощущение объема. По двум парадным лестницам, исполненным в три марша, зрители поднимались в фойе из вестибюля.

Фойе, как и вестибюль, тоже украшала бронзовая люстра. Здесь находились зеркала и камины, выполненные из белого мрамора.

Пользуясь дверями, в изобилии отделанными позолоченным резным узором, зрителям было удобно выходить на лоджию, чугунная решетка балкона которой также была покрыта позолотой.

Свод фойе также был расписан. Его стены были оклеены обоями желтого цвета «под штоф». Располагавшаяся здесь мебель напоминала зрителю о том, что здание театра построено в стиле ампир, поскольку была так же стилистически выдержана.

В боковых портиках находились небольшие вестибюли, предназначенные для пребывания зрителей второго-пятого ярусов. Непосредственно над зрительным залом располагался зал для декораций, подаваемых посредством люка, выполненного в портальной сцене.

Для того, чтобы достичь оптимальной акустики, и одновременно с этим – хорошей видимости, Росси выбирает форму зала, предусматривающую наличие трех центров. Ложи каждого из пяти ярусов были несколько наклонены по направлению к сцене, что позволяло достичь лучшей видимости. Отдельного внимания заслуживают металлические перекрытия здания театра.

При своевременной поддержке со стороны российского инженера-литейщика, управляющего Александровским чугунолитейным заводом в Санкт-Петербурге, Матвея Федоровича Кларка Росси предложит выполнить перекрытия Александринского театра не из дерева, как это делалось ранее, а из чугуна.

Благодаря использованию изобретенных Матвеем Федоровичем двутавровых («двурогих») эллиптических балок удалось сделать беспрецедентную на тот момент конструкцию зрительного зала. Кровля театрального здания располагается на двадцати семи железных арочных фермах, каждая из которых имеет длину 29,8 метров, и включает чугунные детали. Восемнадцать нижних дугообразных ферм, опирающихся на внутренние продольные стены, несут на себе чердачное перекрытие. Также их совокупность является несущей конструкцией для расписного подвесного плафона, расположенного непосредственно над зрительным залом. В падугах потолка скрыты чугунные кронштейны, предназначенные для поддержания ярусов лож.

Система треугольных ферм, каждая из которых имеет длину 10,76 метров, образует перекрытие над сценой. Данные фермы опираются на чугунные подкосы и консоли. В результате образуется прочная ажурная конструкция, позволяющая организовать значительное пространство зрительного зала. Благодаря этому спектакль в Александринском театре могло смотреть оновременно почти 1700 зрителей.

Театр был оборудован водопроводом и канализацией. Именно в Александринском театре впервые в истории создания театральных зданий была применена система парового отопления. Также этот театр оказался первым, где нашла свое применение приточно-вытяжная вентиляция.

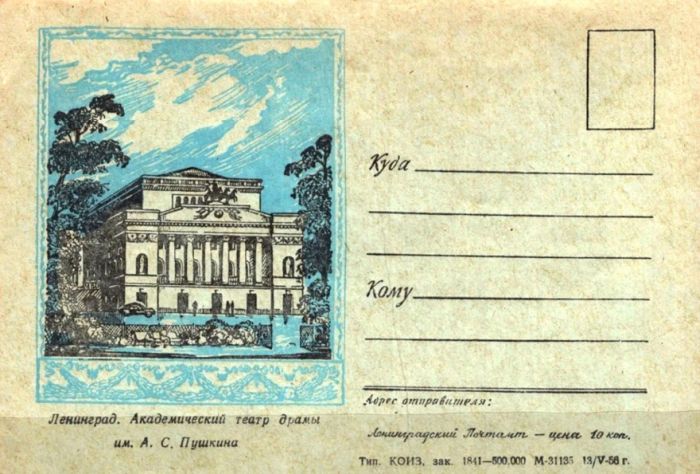

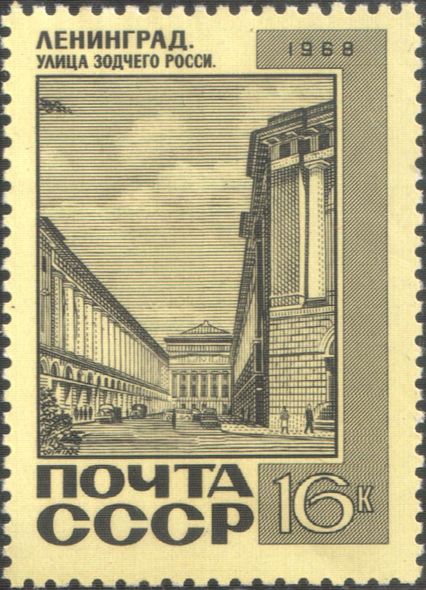

Построив Александринский театр, Росси станет также автором отходящей от его второго фасада уникальной короткой, но очень важной в истории мировой архитектуры улицы, соединившей площади Островского и Ломоносова, и названной в дальнейшем в его честь.

Улица Зодчего Росси, спроектированная по античным канонам, состоит только из двух зданий длиной 220 метров и высотой 22 метра каждое, что создает ощущение идеальных пропорций для человеческого восприятия.

В доме №2 по улице Зодчего Росси с 1836 года размещалась Дирекция императорских театров. После реконструкции этого здания автором проекта Мариинского театра архитектором Альбертом Катериновичем Кавосом, здесь находилось Санкт-Петербургское Императорское театральное училище, в настоящее время — Академия русского балета имени А. Я. Вагановой.

С 1918 года здесь функционирует Санкт-Петербургский музей музыкального и театрального искусства, Санкт-Петербургская театральная библиотека, Музыкальная библиотека Мариинского театра, а также, восстановленный в 1998 году, Свято-Троицкий православный храм.

Фото из открытых источников

О.Ю. Латышев

Комментарии к статье:

Комментировать статью: