Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках. Третий период. Окончание

Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках. Третий период. Окончание

Филателист-историк из Санкт-Петербурга Владимир Федорович Нелепин продолжает знакомить нас с историей Великой Отечественной войны, отображенной на почтовых марках и конвертах.

* * *

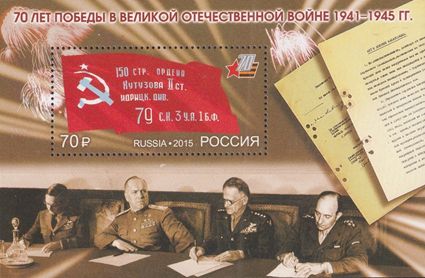

Победы РККА способствовали успеху Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года глав правительств СССР, США и Великобритании, на которой были согласованы вопросы, связанные с завершением разгрома Германии и с её послевоенным положением (рис. 115).

Рис. 115. Марка России, 50 лет Ялтинской конференции, 1995г

Было достигнуто соглашение о вступлении СССР в СССР в войну против Японии через 3 месяца после окончания войны в Европе.

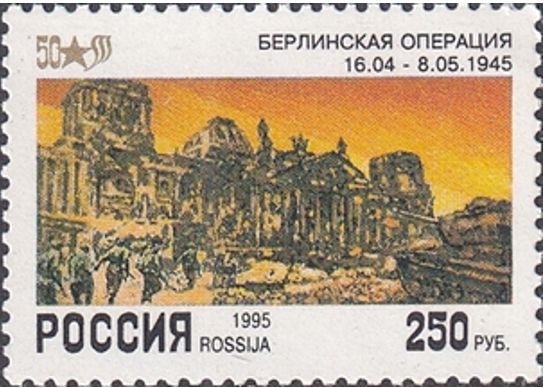

В ходе Берлинской наступательной операции 16 апреля - 2 мая 1945 года, рамках которой проведены: Штеттинско-Ростокская, Зееловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Шпремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые наступательные операции, а также непосредственно штурм Берлина. Наступление производилось силами:

— 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала СССР Г. К. Жукова (рис. 44),

— 2-го Украинского фронта под командованием Маршала СССР И. С. Конева (рис. 69),

— 2-го Белорусского фронта под командованием Маршала СССР К. К. Рокоссовского (рис. 113).

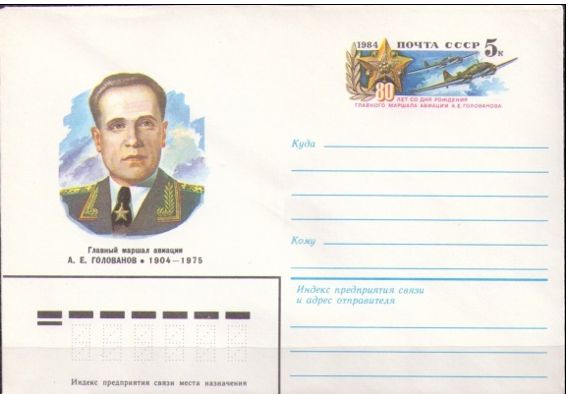

— 18-ой воздушной армией (главный маршал авиации (1944), кавалер ордена Ленина (1949) Голованов Александр Евгеньевич, (1904-1975) (ХМПК- 117.1);

Рис. 117.1. Художественная маркированная почтовая карточка СССР,

Главный Маршал авиации, Герой Советского Союза Голованов А.Е. (1904-1975), 1984г.

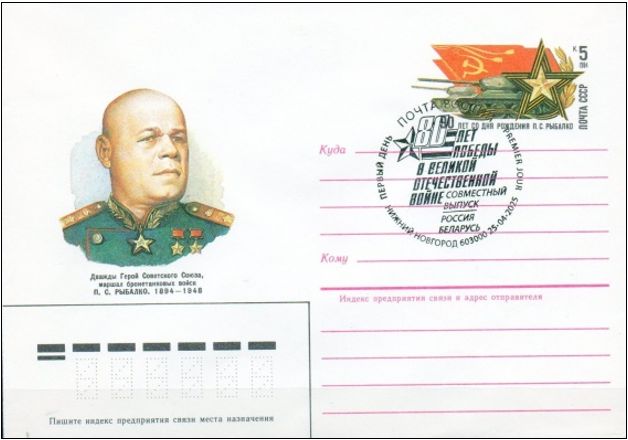

Рис. 117.2. Художественная маркированная почтовая карточка СССР, со спец. гашением к 80-летию Победы,

Маршал, дважды Герой Советского Союза, Рыбалко П.С. (1894-1948),1984г.

— Днепровской военной флотилией (контр-адмирал Григорьев В. В.);

— Краснознамённым Балтийским флотом (адмирал (1943) Трибуц В.Ф.);

— боевыми действиями Военно-воздушного флота Советского Союза командовал командующий ВВС РККА, представитель Ставки ВРК в вышеуказанных операциях в 1945 году Главный Маршал авиации Советского Союза (1944) А.А.Новиков (ХМПК 70);

— боевыми операциями 3-й ударной танковой гвардейской армией командовал генерал-полковник танковых войск (1943), Маршал бронетанковых войск Советского Союза (1.06.1945), дважды Герой Советского Союза Рыбалко Павел Семёнович (1894-1948) (ХМПК117.2);

— овладели столицей Германии Берлином, разгромили 93 дивизии противника и много отдельных частей, взяли в плен около 480 тыс. человек, захватили большое количество боевой техники (рис. 116). Продолжая наступление, части РККА встретились с войсками союзников на реке Эльба (рис. 118).

Рис. 116. Марка России, 50 лет Берлинской операции, 1995г

Берлинская операция характеризовалась исключительно высокой напряжённостью борьбы с обеих сторон, была подготовлена и проведена Красной Армией на основе всестороннего учёта и творческого использования накопленного в ходе войны опыта.

Рис. 118. Марка Маршаловых островов, к 50-летию встречи на Эльбе войск США и РККА, 1995г.

Рис. 119. Марка Чехословакии, 25 лет Пражского восстания, 1970г.

Рис. 120. Марка Чехословакии, 25 лет освобождения Чехословакии, 1970г.

8 мая 1945 г. в Карлсхорсте (пригород Берлина) был подписан Акт о капитуляции Германии (рис. 117). 6–11 мая советские войска, оказывая помощь восставшему (1-5 мая) населению Праги (рис. 119) и других районов Чехословакии (рис. 120), разгромили германские войска, отказавшиеся капитулировать. Пражская наступательная операция 6-11 мая 1945 года производилась силами 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И. С. Конева (рис. 69).

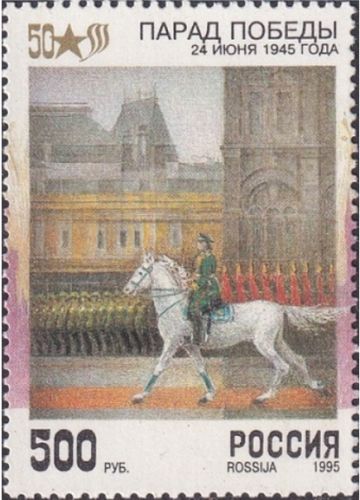

Отечественная война закончилась полной победой, что в значительной мере предопределило итог 2-й мировой войны (рис. 121). Парад Победы войск Красной Армии на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года — исторический Парад, прошедший на Красной площади Москвы в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне (рис. 122). Парад войск Красной армии принимал Маршал Георгий Жуков (рис. 123), командовал войсками — Маршал Константин Рокоссовский (рис. 113).

Рис. 122. Марка СССР, парад Победы на Красной площади в Москве, 1945г.

На мероприятии проводилась церемония повержения немецких знамён и штандартов, после парада они были отправлены в Центральный музей Вооружённых Сил. В Параде Победы приняли участие 35 325 человек: 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров (от младшего лейтенанта до полковника), 31 116 сержантов и солдат, 1400 военных музыкантов, а также 1850 единиц техники.

Рис. 123. Марка России, 50 лет параду Победы, Маршал СССР Г.К.Жуков, 1995г.

В связи с окончанием войны в Европе 17 июля – 2 августа 1945г. состоялась Берлинская (Потсдамская) конференция 1945г. глав правительств СССР, США и Великобритании, на которой были приняты решения по германскому вопросу и проблемам послевоенного мирного урегулирования в Европе (рис. 124).

Рис. 124. Марка СССР, 40 лет Потсдамской конференции, 1985г.

Итоговую Декларацию конференции Советский Союз не подписал.

Рис. 121. Марка СССР, Да здравствует Победа, 1945г

Опасность войны СССР с Японией существовала со второй половины 1930-х годов. Сначала произошли столкновения на озере Хасан 29 июля - 11 августа 1938 года, а с 11 мая по 16 сентября 1939 года — сражение на Халхин-Голе (рис. 125), на границе с Монголией. Дальневосточный фронт был создан 1 июля 1940 года, что указывало на реальный риск начала войны.

Но обострение ситуации на западных границах заставило СССР искать компромисс в отношениях с Японией. Результатом временного совпадения интересов двух стран стало подписание 13 апреля 1941 года Пакта о нейтралитете. Японией была проведена скрытая мобилизация в Маньчжурии, а Квантунская армия увеличена вдвое. СССР усилил свои восточные границы, создав 15 сентября 1941 года к уже существующему Дальневосточному фронту Забайкальский фронт.

Рис. 126. Марка России, 50 лет Маньчжурской операции, 1995г.

К началу Маньчжурской операции на территории марионеточного государства Маньчжоу-Го, созданного Японией в 1932 году, (рис. 127) и Кореи (рис. 128) была сосредоточена крупная стратегическая группировка японских, маньчжурских и мэнцзянских войск. Марионеточное государство Мэнцзян во Внутренней Монголии было создано Японией в 1937 году (рис. 129).

Рис.127. Марка Маньчжоу-ГО, император Пу И,1932г.

Рис. 128.Марка Японской империи с гашением в Корее, Сеуле, 1911г.

Рис. 129. Марка Японской оккупации Мэнцзяна, Сун Ятцен,1941г.

Рис. 130. Марка Японской империи с гашением на Южном Сахалине, г.Сиратору (Макаров), 1942г.

СССР уведомил Японию 5 апреля 1945 года, что не хочет продлевать Пакт о нейтралитете. В 16 часов 30 минут 7 августа И. В. Сталин и начальник Генштаба А. И. Антонов подписали Директиву Ставки ВГК № 11122 главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке, приказывая трём фронтам (Забайкальскому, 1-му и 2-му Дальневосточным) начать 9 августа боевые действия против Японии.

СССР сделал заявление Японии, что с 9 августа будет считать себя в состоянии войны с Японией. Маньчжурская стратегическая наступательная операция – операция РККА и войск народно-революционной армии Монголии была проведена 9 августа — 2 сентября 1945 года с целью разгрома японской Квантунской армии под командованием генерала Оцудзо Ямада, занятия Маньчжурии и северной Кореи, а также ликвидации военно-экономической базы Японии на Азиатском континенте (рис. 125).

Рис. 125. Марка из блока Монгольской Народной республики,

к 70-летию локальной войны с Японией на реке Халхин-Гол, Х.Чойбалсан и Г.К.Жуков, 2009г.

В течение мая - начала августа советское командование перебросило на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск (свыше 400 тыс. человек, 7137 орудий и миномётов, 2119 танков и САУ и др.). Вместе с дислоцированными на Дальнем Востоке войсками перегруппированные соединения и части составили три фронта:

— Забайкальский, под командованием Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского (рис. 67);

— 1-й Дальневосточный, под командованием Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова (рис. 96);

— 2-й Дальневосточный, под командованием генерала армии (1944) Максима Алексеевича Пуркаева (1894-1953).

Боевыми действиями Военно-воздушного флота Советского Союза командовал командующий ВВС РККА, представитель Ставки ВРК в вышеуказанных операциях в 1945 году Главный Маршал авиации Советского Союза (1944) А.А.Новиков (ХМПК 70).

В результате была полностью разгромлена миллионная Квантунская армия. По советским данным, её потери убитыми составили 84 тыс. человек, взято в плен около 600 тыс. Безвозвратные потери Советской армии составили 12 тыс. человек. Советские войска заняли Маньчжурию.

С 1910 года Корея была японской колонией (рис. 128). Освобождение северной части Корейского полуострова проходило в рамках Маньчжурской наступательной операции. Корея была освобождена от японских захватчиков 22 августа 1945 года.

После поражения Российской империи в русско-японской войне в американском Портсмуте в 1905 году был подписан договор, согласно которому южная часть Сахалина с прилегающие к ней острова Тюлений и Монерон отходили к Японии (рис. 130).

Курильская десантная операция была начата 18 августа, в ходе которой советские войска заняли Курильские острова. Высадка советских десантов и пленение японских войск на южных Курильских островах полностью закончились 5 сентября 1945 года. Южно-Сахалинская сухопутная операция была проведена для занятия южной части Сахалина, там боевые действия завершились 24 августа, а полная капитуляция войск на острове - 25 августа.

Основные боевые действия на континенте велись 12 дней — по 20 августа, официально днём окончания войны является дата подписания Акта о капитуляции Японии — 2 сентября 1945 года, однако отдельные боевые столкновения продолжались вплоть до 10 сентября.

Официальное прекращение состояния войны между СССР и Японией произошло 12 декабря 1956 года, в день вступления в силу Московской декларации 1956 года.

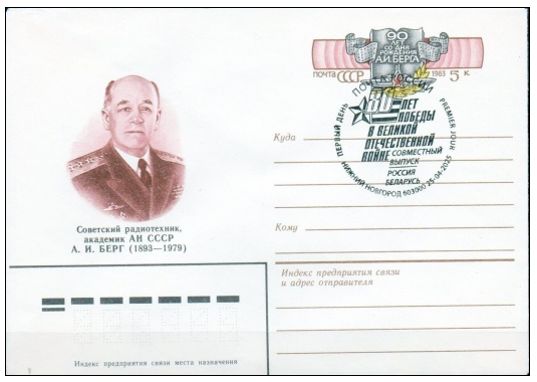

Во время войны Аксель Иванович Берг (1893-1979) настойчиво продвигал необходимость создания и использования радиолокаторов, возглавлял программу по созданию советских радаров, кибернетик, основоположник советской школы биологической кибернетики и биотехнических систем и технологий, адмирал-инженер (1955), заместитель министра обороны СССР (1953-1957), академик АН СССР (1946) член-кор АН СССР (1943), профессор (1930), Герой Социалистического Труда (1963).

Рис. 130.1. Художественная маркированная почтовая карточка СССР, со спец. гашением к 80-летию ВОВ, А.И.Берг, 1983г.

С июля 1943 по октябрь 1944 года - заместитель наркома электропромышленности, одновременно в 1943-1947 - зам. председателя совета по радиолокации ГКО (председателем совета был Г. М. Маленков) (ХМПК 130.1).

Являлся инициатором основания (июль 1943) и первым директором «Всесоюзного научно-исследовательского института радиолокации» (теперь ЦНИРТИ им. А. И. Берга). В 1953-55 годы в составе АН СССР был первым директором Института радиотехники и электроники (ИРЭ).

В Министерстве обороны СССР в мае 1954 года к.т.н. Анатолием Ивановичем Китовым (другом и соратником А.И.Берга) был создан первый в стране вычислительный центр ВЦ № 1 МО СССР (ЦНИИ-27, в/ч 01168).

В феврале 1959 года А.И.Берг возглавил правительственную комиссию по рассмотрению предложений А.И.Китова руководству СССР о создании в стране Единой государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ, прообраз сети Интернет для управления национальной экономикой. Комиссия одобрила предложения А.И.Китова, а в 1959 году А.И.Берг стал председателем научного совета по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР.

Берг А.И. внёс значительный вклад в становление в СССР бионики, технической кибернетики, структурной лингвистики, искусственного интеллекта.

Продолжение следует...

Иллюстрации из коллекции автора

В.Ф. Нелепин, филателист-историк

НАЧАЛО

Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках

Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках. Первый период

Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках. Второй период

Великая Отечественная война 1941–1945 в почтовых марках. Третий период

Статьи В.Ф. Нелепина

Политическая карта мира в почтовых марках

История Австралии и окружающих островов Южной Океании в почтовых марках

История стран Северной Америки в почтовых марках

История Антарктики в почтовых марках

Всемирные on-line каталоги почтовых марок

Музеи почт и почтовых марок стран мира

История Латинской Америки в почтовых марках

Филателистическая география, как средство просвещения и образования детей, молодежи и взрослых

Комментарии к статье:

Комментировать статью: