Герои Сталинградской битвы на почтовых марках России

Герои Сталинградской битвы на почтовых марках России

В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, как никогда, стоит задуматься над тем, как почтовые марки могут нести информацию о личностях, которые в определённый период времени внесли значимый вклад в историю нашей страны.

П.В. Агапов представляет свой доклад, с которым он выступал в Санкт-Петербурге на XVI научно-практическом семинаре по истории почты, филателии и филокартии: «Патриотическая тематика в Отечественных почтовых коллекциях».

Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943) — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Битва делится на два основных этапа: Оборонительный этап и Контрнаступление советских войск.

1. Оборонительный этап (17 июля – 18 ноября 1942).

17 июля 1942 года официальная дата начала сражения. Хотя известный российский историк Алексей Исаев считает, что первый бой Сталинградской битвы состоялся 15 июля 1942 года, когда 645-й танковый батальон, выгрузившись с железнодорожных платформ, повёл наступление на хутор Морозов.

Немецкая 6-я армия генерал-полковника Ф. Паулюса и 4-я танковая армия генерал-полковника Г. Гота начали наступление на Сталинград. На рубеже рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта встретились с авангардами 6-й немецкой армии. Взаимодействуя с авиацией 8-й воздушной армии, они оказали упорное сопротивление противнику, которому пришлось затратить пять суток на борьбу с ними.

На рассвете 23 июля в наступление перешла северная, а 25 июля и южная ударные группировки противника. Немцы прорвали оборону на правом фланге 62-й армии и к исходу дня 24 июля вышли к Дону в районе станицы Голубинская. В результате около трёх советских дивизий попали в окружение. К концу июля немцы оттеснили войска Красной армии за Дон. 28 июля 1942 года И. Сталин издал приказ № 227 («Ни шагу назад!»), в котором потребовал усилить сопротивление и во что бы то ни стало остановить наступление противника.

23 августа 16-я танковая дивизия под командованием Ганса-Валентина Хубе из состава 14-го танкового корпуса под командованием Густава фон Витерсхайма при поддержке 4-го воздушного флота стремительным броском вышла к Волге у северной окраины Сталинграда, преодолев за день более 50 км. 23 августа 1942 года началась массированная бомбардировка Сталинграда.

Фонтан «Детский хоровод» на Привокзальной площади в разрушенном Сталинграде, 1943 год.

После 18.00 над городом появилась армада вражеских бомбардировщиков. В налёте на город участвовало до 1000 самолётов. Некоторые из них возвращались несколько раз, чтобы бомбить город. Для бомбардировки кирпичных домов немцы использовали фугасные бомбы, а для уничтожения деревянных домов на окраинах использовались зажигательные бомбы. Центр города был полностью разрушен. В первый день от вражеских бомб погибло более 10 000 человек.

13 сентября – 18 ноября 1942 года. Бои за город

Немецкие войска захватили большую часть города, но советские войска 62-ой армии генерал-лейтенанта В. Чуйкова и 64-ой армии генерал-лейтенанта М. Шумилова удерживали узкую полосу вдоль Волги. Ключевыми позициями, вокруг которых развернулись бои, стали «Мамаев курган», «Дом Павлова», «Железнодорожный вокзал», «Центральный универмаг», заводы «Красный Октябрь», «Баррикады», «Тракторный».

В. Чуйков в Сталинграде развил и довел до совершенства известную еще в Первую мировую тактику штурмовых групп (6-8 человек хорошо вооруженных людей, способных вести рукопашный бой) и тактику уличного боя. Мелкая штурмовая группа в Сталинграде получила право на существование как тактическая единица. Жилые дома, руины цехов, подвалы стали непреступными бастионами, защитники которых не только оборонялись, но и переходили в контратаки.

В. Чуйков приказал сокращать нейтральные полосы до броска гранаты, чтобы авиация противника не могла бомбить, рискуя уничтожить свои боевые порядки. Генерал учил своих подчинённых, что полностью пассивная оборона ведёт к поражению, поэтому бойцы 62-й армии изматывали гитлеровцев постоянными контрударами, внезапно отбивая только что занятые фашистами с огромным трудом и потерями здания. В. Чуйков отмечал огромное значение снайперов в условиях уличных боёв. Самыми известными были Н. Ильин и В. Зайцев. На их счету уничтожено соответственно 194 и 225 солдат и офицеров противника, из них 11 снайперов.

2. Контрнаступление советских войск (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943).

Операция «Уран» (19 – 23 ноября 1942). Решение о подготовке наступательной операции было принято ставкой уже 13 сентября 1942 года. Операцию назвали «Уран». В ней приняли участие Юго-Западный фронт генерал-полковника Н. Ватутина, Донской генерал-лейтенанта К. Рокоссовского и Сталинградский генерал-полковника А. Ерёменко. По замыслу командования части Красной армии должны были нанести удары по слабым флангам немецкой группировки, которые состояли из румынских и итальянских частей. Утром 19 ноября Красная армия начала полуторачасовую артиллерийскую подготовку.

В 8.50 части Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление. 20 ноября наступление продолжилось, набирая обороты. Отступать стали немецкие части, например, 22-я танковая дивизия. 21 ноября 3-я румынская армия оказалась в окружении, а уже 25 в плен было взято более 25 000 человек. В свою очередь Сталинградский фронт пошёл в наступление 20 ноября 1942 года. Был нанесён удар по 4-й румынской армии. Большинство дивизий было разгромлено, а две (20-я пехотная и 1-я кавалерийская) позже оказались в Сталинградском котле.

Командование Красной армии удачно использовало танковые части, а также просчитало отсутствие крепкой обороны у противника. Наступление развивалось настолько стремительно, что уже 23 ноября в районе Калача-на-Дону произошла историческая встреча бойцов Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Соединение фронтов имело важное моральное значение и фактическое окружение 6-й немецкой армии.

В декабре 1942 года группа армий Дон под командованием Э. Манштейн попыталась деблокировать окружённую 6-ую армию Ф. Паулюса. (Операция «Винтергевиттер»). Части 4-й танковой армии, фактически прорвавшие оборонительные порядки советских войск, прорваться к окружённым войскам так и не удалось, благодаря только что переброшенной из резерва Ставки 2-й гвардейской армией под командованием Р. Я. Малиновского, в состав которой входили два стрелковых и один механизированный корпус.

Операция «Малый Сатурн». Данная наступательная операция была проведена с 16 по 30 декабря 1942 года. Целями операции являлся разгром противника, занявшего позиции на среднем Дону, а также последующее наступление на захваченный немецкими войсками Ростов-на-Дону. В результате успешно проведенной операции были разгромлены 5 итальянских, 5 румынских и 1 немецкая дивизии, а также 3 итальянские бригады.

С 10 января по 2 февраля 1943 года была проведена заключительная часть наступательной операции под название «Кольцо». Целью данной операции было уничтожение войск противника, окружённого в Сталинграде. План операции «Кольцо» предусматривал нанесение удара сначала с западного направления, а затем — с южного, с последующим рассечением оставшихся войск надвое и уничтожением их по частям.

Утром 10 января 1943 года после мощного артиллерийского и авиационного удара советские войска атаковали оборонительные немецкие позиции. Давление советских войск только нарастало. 25 января 21-я армия ворвалась в Сталинград с запада. С востока атаковала 62-я армия. 26 января они соединились в районе Мамаева кургана. В этот день 6-я немецкая армия была расчленена на северную и южную группировки. 29 января южная группировка была разрезана ещё надвое. 31 января южная группировка во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом сдалась в плен. 2 февраля капитулировала и северная группировка.

Итоги Сталинградской битвы

Несомненно, Сталинградская битва стала символом мужества, стойкости и храбрости и началом коренного перелома в ВОВ. Это была первая крупная победа Красной армии в наступлении. После Сталинградской битвы стратегическая инициатива в ВОВ перешла к Красной армии.

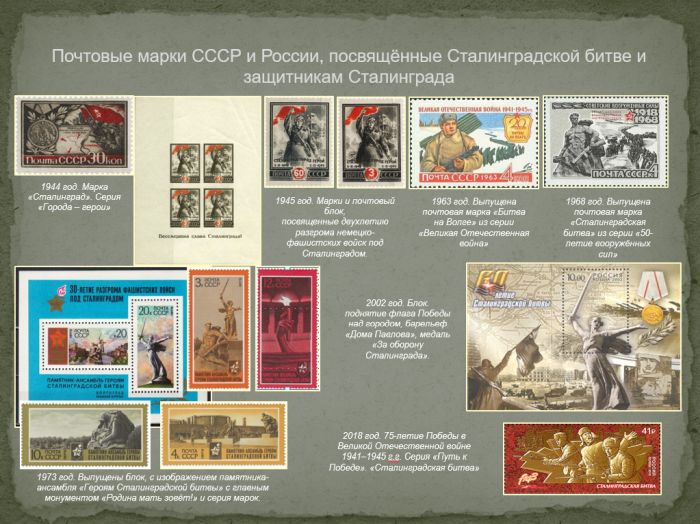

Сталинградская битва и её Герои на почтовых марках художественных маркированных конвертах СССР и России.

В СССР и России выпускались почтовые марки и художественные маркированные конверты, посвящённые Сталинградской битве и защитникам Сталинграда.

В 1944 году была выпущена почтовая марка «Сталинград» из серии «Города – герои». На ней изображены, на заднем плане — карта ликвидации немецко-фашистских войск под Сталинградом, на переднем — Медаль «За оборону Сталинграда» и бойцы Красной армии в атаке.

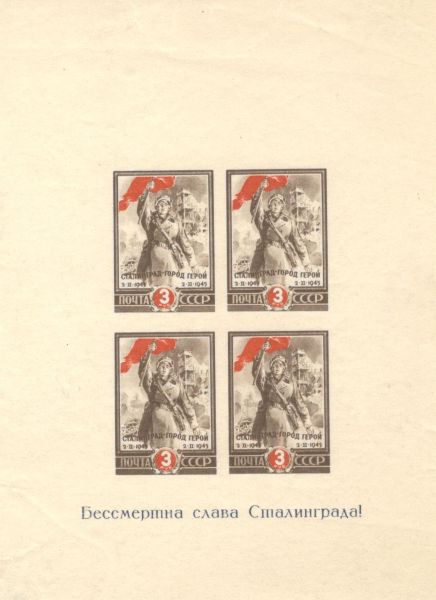

В 1945 году была выпущена серия «Сталинград». Она состояла из двух марок и блока. Серия посвящена 2-ой годовщине разгрома фашистов под Сталинградом. Сюжет — советский воин со знаменем на фоне руин города.

В 1963 году была выпущена почтовая марка «Битва на Волге» из серии «Великая Отечественная война». На переднем плане изображён боец Красной Армии, на заднем плане — вереница пленных фашистов.

В 1968 году была выпущена почтовая марка «Сталинградская битва» из серии «50-летие вооружённых сил». На главном плане изображена скульптура «Стоять насмерть» из Памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», расположенном на Мамаевом кургане, а на заднем плане вереница пленных немецко-фашистских захватчиков.

В 1973 года был выпущен блок, на котором изображён памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина мать зовёт!» и серия марок: монументы «Стоять насмерть!» и «Родина-мать»; часть Аллеи Героев с видом на Пантеон Воинской Славы; скульптура «Скорбь матери» и Вечный огонь в Пантеоне Воинской Славы. Их выпуск посвящён 30-летию разгрома фашистских войск под Сталинградом.

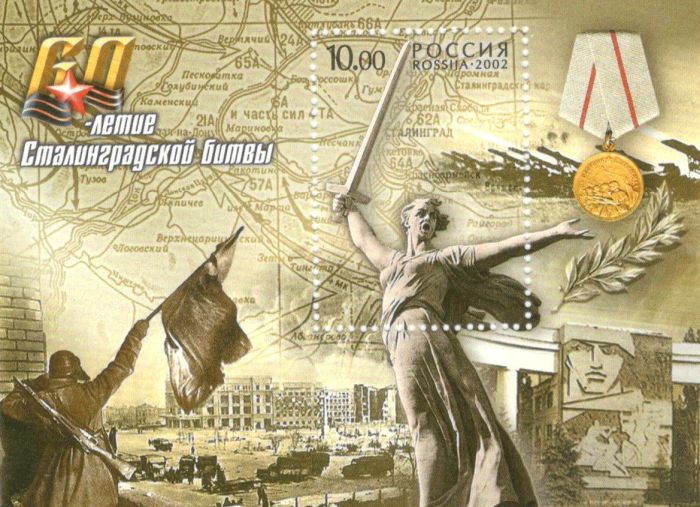

В 2002 году в России, к 60-летию Сталинградской битвы, был выпущен блок. На нем изображено поднятие флага Победы над городом, барельеф «Дома Павлова», медаль «За оборону Сталинграда». Также мы видим памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы, фрагмент которого изображен на марке. Он был открыт на Мамаевом кургане в 1967 году. Руководитель авторского коллектива - скульптор Е.В. Вучетич.

В 2018 году в России, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, была выпущена марка, посвящённая Сталинградской битве. На миниатюре мы видим барельеф с изображением группы советских солдат.

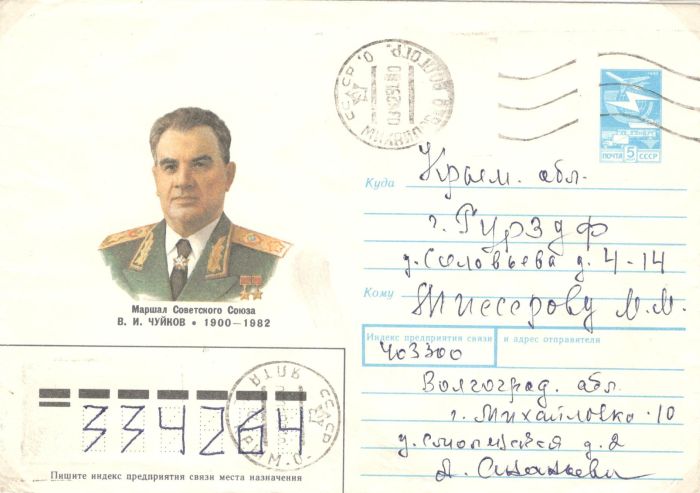

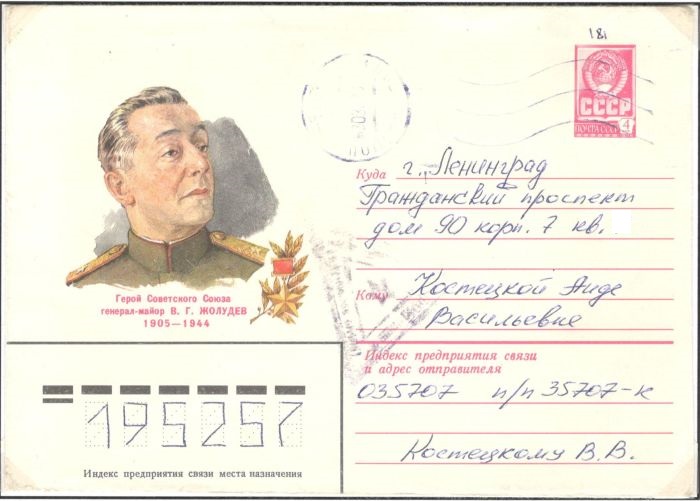

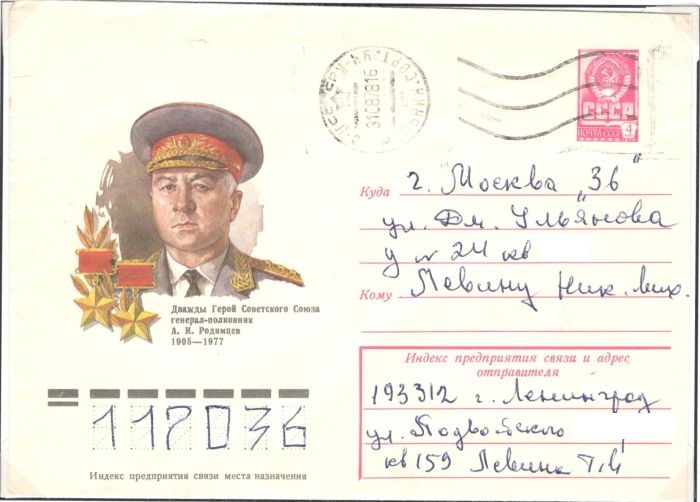

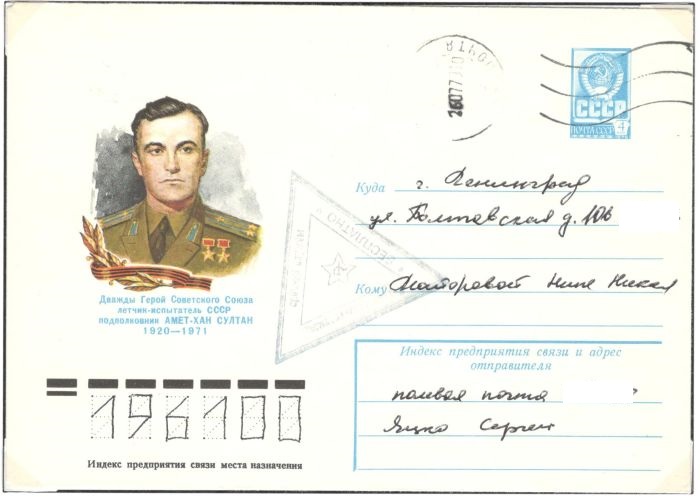

В 60-80-х годах прошлого века в СССР выпускались художественные маркированные конверты, посвящённые героям ВОВ, в том числе принявших участие в Сталинградской битве. Тем самым страна и общество показывали, что память о героях и их подвигах жива.

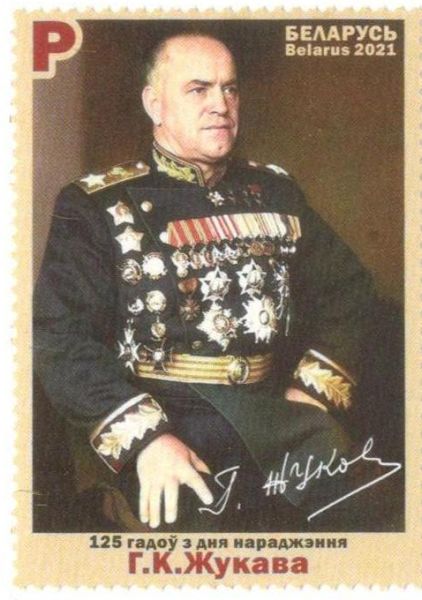

Необходимо отметить, что и в других странах выпускались почтовые марки, посвящённые Сталинградской битве и её героям. Европа понимала значимость данного сражения, поэтому уделяла ему внимание в том числе и в филателии.

В современном мире пытаются переписать историю. Наша задача — всеми доступными средствами отстоять память и правду о Великой Отечественной войне и её героях. С помощью почтовых марок мы рассказать подрастающему поколению, как все было на самом деле, а также до народов других стран о том или ином этапе ВОВ. Сюжеты марок могут рассказывать о том, какие горести и страдания перенесли народы СССР, кто на самом деле победил фашизм и какой ценой далась Победа нашему народу. Почтовые марки должны подробнее и красочнее показывать историю конкретного события, а также заслугу обычного солдата. Конечно, необходимо отметить тот факт, что без веры тяжело было бы победить коричневую чуму.

Учитывая всё вышеизложенное, филателисты Волгограда предлагают к 85-летию окончания Сталинградской битвы, выпустить серию марок, в которой будут отражены основные этапы поистине ключевого сражения ВОВ, а именно:

1. Бои в излучине Дона.

2. Начало массированной бомбардировки Сталинграда.

3. Бои за город.

4. Контрнаступление советских войск — операции «Уран», «Малый Сатурн» и «Кольцо».

Марки должны быть более детальными и художественными: такими как, например, почтовые марки 40-х годов из серии «Великая Отечественная война».

Нам необходимо ориентироваться на труды художников – марочников военных лет. На их плечи была возложена непростая задача: помогать мобилизовать силы народа для отпора врагу.

Многие почтовые марки этого сложного периода стали самостоятельными плакатами – искусство сражалось вместе с народом. Именно этот подход необходимо использовать при создании новой военной серии марок.

Моя статья называется: «Герои Сталинградской битвы на почтовых марках России». Вы спросите: «А где же конкретные герои?». На самом деле, в Сталинградской битве, как и в других сражениях ВОВ, защитники Родины проявляли массовый героизм. Следовательно, выделять конкретных людей на почтовых марках было бы не совсем корректно по отношению к памяти других солдат Красной армии.

Вечная память героям!

П.В. Агапов, председатель Волгоградского регионального отделения СФР

Литература:

1 Энциклопедия «Сталинградская битва». Под ред. М.М. Загорулько, 2017 год.

2 «Непокорённый Сталинград». К. Семёнов, 2023 год.

3 «СТАЛИНГРАД. Техника и Вооружение». Ю.А. Ясько, С.Г. Сидоров, 2013 год.

Статьи по теме:

Сталинградская битва – сражение, изменившее ход войны

Битва под Сталинградом в почтовых марках и открытках

Родина-мать зовёт!

На Мамаевом кургане тишина...

Комментарии к статье:

Комментировать статью: