Мир авиастроения и почтовых марок. Просто о сложном

Мир авиастроения и почтовых марок. Просто о сложном

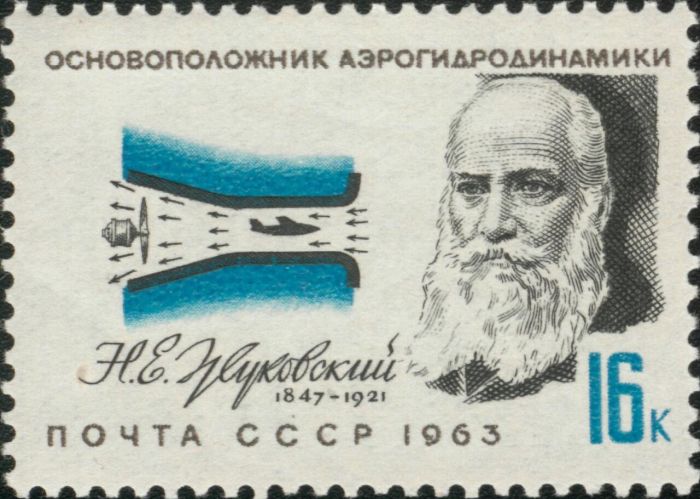

В 1918 году к профессору Императорского технического училища и Московского государственного университета Николаю Егоровичу Жуковскому обратились его ученики и студенты с предложением создать авиационный научный центр.

Жуковский имел вес не только на международной научной арене, но и пользовался уважением у новой власти. Он смог собрать вокруг себя молодежь, увлеченную и «болеющую» небом, сплотить людей одержимых идеей практического воздухоплавания.

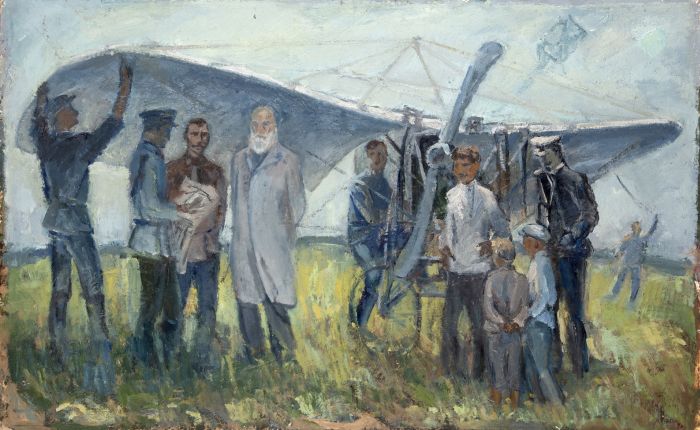

Т.Е. Иванова «Начало» (эскиз). Жуковский со своими учениками на Ходынском поле в 1911 году при испытании самолёта ИТУ.

Слева направо — Б.С. Стечкин, А.А. Архангельский, А.Н. Туполев, Н.Е. Жуковский, Б.Н. Юрьев, Н.Р. Лобанов, Б.И. Россинский.

Инициатива была поддержана руководителем Научно-технического отдела Высшего совета народного хозяйства Н.П. Горбуновым. И уже в декабре, под руководством Н.Е. Жуковского, начал свою работу Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).

В 1921 году, после смерти Николая Егоровича, ЦАГИ возглавил его соратник, видный ученый в области механики, академик С.А. Чаплыгин.

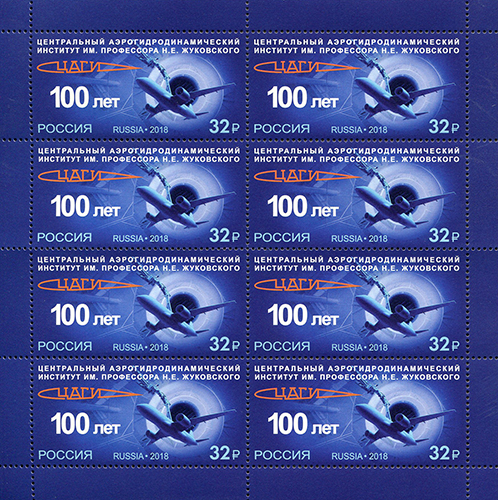

С 1935 года ЦАГИ располагается в подмосковном Жуковском с филиалом в Москве, и сотрудничает более чем с 50 ведущими зарубежными аэрокосмическими фирмами и научными центрами. В 2018 году ЦАГИ отметил свое 100-летие.

* * *

Я посетила Центральный аэрогидродинамический институт, вернее, его Демонстрационный центр, по приглашению Дмитрия Васильевича Ярошевского, куратора выставочно-образовательных программ Центра, руководителя ТО «Созвездие видений», известного журналиста, поэта и коллекционера. Интервью с ним в ближайшее время читайте на нашем портале.

— Демонстрационный центр — это многофункциональная информационно-познавательная площадка для неформального делового и досугового общения, — Дмитрий Васильевич повел меня по залам Центра. — Здесь очень многое связано с историей ЦАГИ.

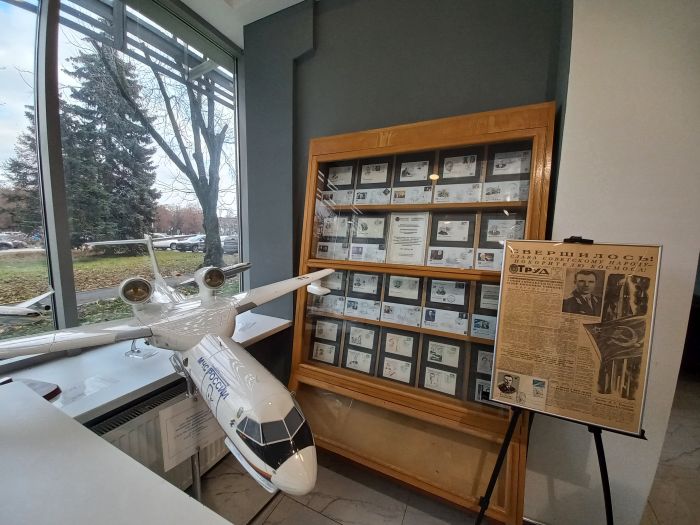

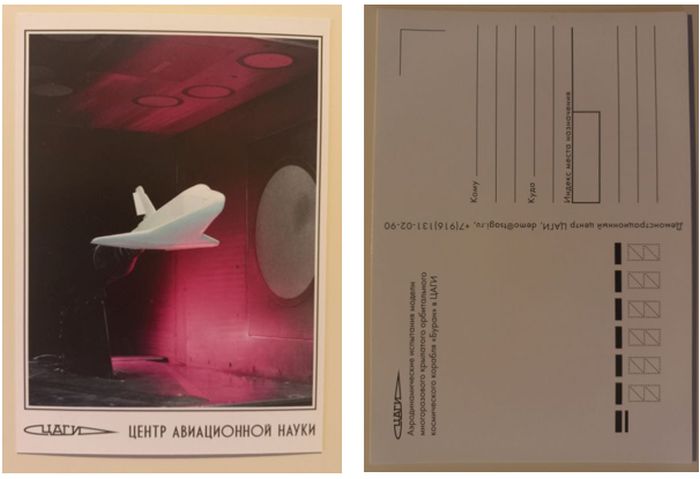

Демоцентр начал свою работу в 1964 году. Здесь собраны материалы, накопленные в процессе подготовки выставок к знаменательным датам в истории страны и отечественной авиации, подарки от дружественных организаций и испытательные модели от отделений ЦАГИ. Сейчас в Центре проходят всевозможные мероприятия — лекции, дискуссии, выставки, которые дополняются разнообразным филателистическим материалом, ведется просветительская работа со школьниками и студентами.

К нашей беседе подключилась Е.Ю. Ростовцева, руководитель Центра корпоративной культуры ЦАГИ.

— Мы немного причастны к процессу создания марок. В рамках столетия нашего института АО «Марка» выпустило не только марку, полностью созданную нашими дизайнерами и разработчиками, а также конверт и сувенирный филателистический набор, — с гордостью сказала Екатерина Юрьевна. — Как уже заметил Дмитрий Васильевич, с недавних пор все наши выставки мы дополнительно иллюстрируем почтовыми марками и открытками. Честно признаюсь, я все глубже и глубже погружаюсь в филателию и филокартию. И это затягивает — очень интересная тема. И как выяснилось, это еще и прекрасный инструмент для того, чтобы рассказать об истории нашей отрасли и организации. И что самое важное — вовлечь во все это молодежь.

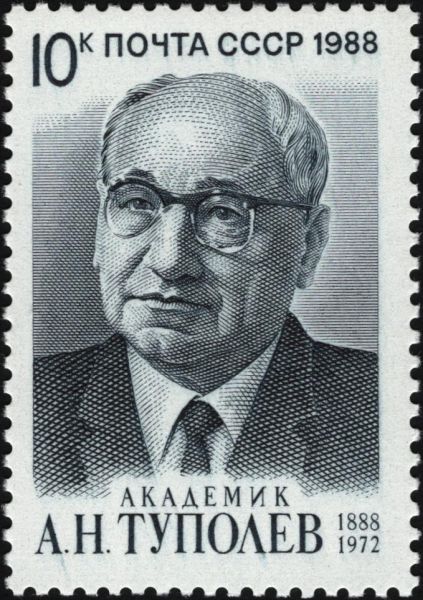

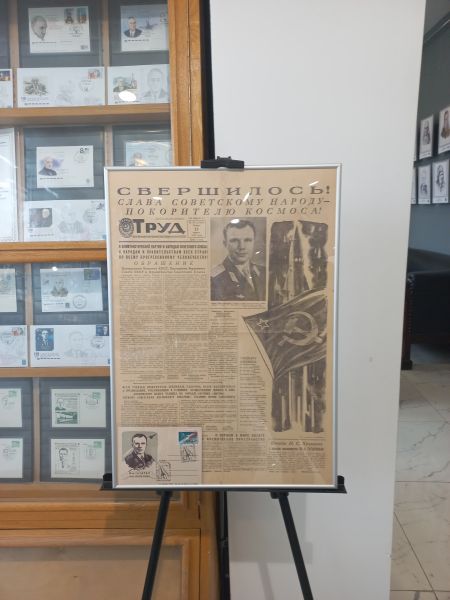

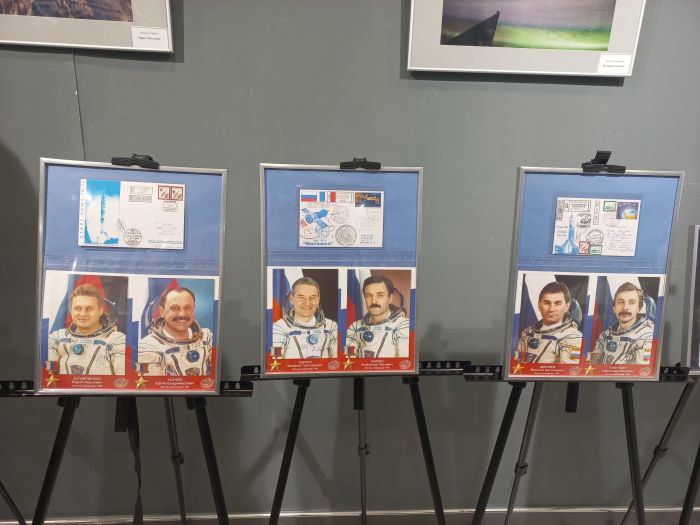

— В советское время марки и открытки выходили миллионными тиражами, что делало их мощной рекламой. Весь Советский Союз знал имена людей и названия организаций, изображенных на конвертах и марках. Это было очень престижно, — говорит Д. Ярошевский. — У нас много выдающихся личностей, тесно связанных с историей ЦАГИ — это генеральные конструкторы, основоположники космонавтики и физики. Огромное соцветие имен. И есть предложение выпустить книгу, в которой была бы отражена история нашего института, его основателей и ученых, чья жизнь неразрывно с ним связана. Это будет подарочное издание, иллюстрированное не только фотографиями, но и марками, открытками, конвертами, которых было немало выпущено, и они все посвящены разработкам института и нашим ученым. Вот, к примеру, первые марки с Николаем Егоровичем Жуковским издавались еще в 1940-х годах. А есть еще Чаплыгин, Туполев, Сухой, целая плеяда космонавтов. Это огромный пласт, связанный с авиацией, с историей нашего города и института.

— Как я уже говорил, мы дополняем свои выставки фил.материалом. Несмотря на то, что подход этот чисто декоративный, относятся все к этому очень строго, так как нужно соблюсти хронологию и историческую достоверность. Сейчас в музее Гагарина находятся три наших экспозиции, посвященные визитам Первого космонавта на Кубу и советско-кубинскому космическому полету, в Чехословакию и советско-чешскому полету и во Францию. Экспозиции дополнены редкими филателистическими материалами — конвертами и картмаксимумами с автографами космонавтов.

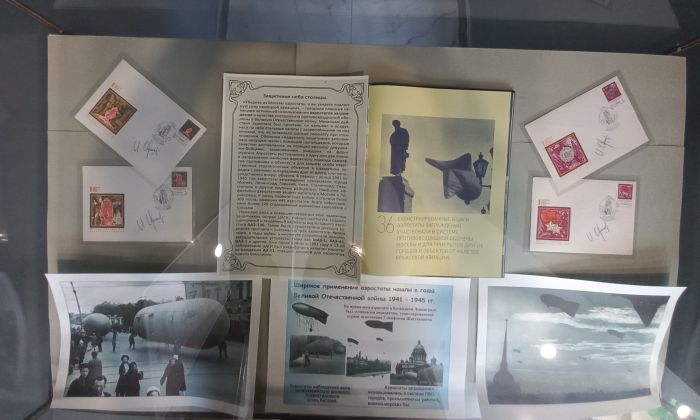

— Недавно мы делали очень интересный проект, посвященный дирижаблям, аэростатам и стратостатам, который назывался «Легче воздуха», и дополняли филателистический материал уникальными гравюрами, литографиями, подлинными листами из журналов, начиная с 1870 года выпуска. Но поскольку зрительный ряд тут довольно большой, а марки маленькие, мы использовали цельные вещи, увеличенные в разы. Они воспринимаются как исторические документы и идеально увязываются с общей экспозицией.

Демонстрация увеличенных цельных вещей

— На самом деле, мы поняли, что филателистический материал – это достаточно мощный инструмент по созданию корпоративной культуры, который может выступать абсолютно самостоятельным объектом в любой экспозиции, — продолжила Екатерина Юрьевна. — Ведь основная задача Центра — создать сообщество людей, которые не просто выступают как зрители, но и как соучастники процесса. Наша цель, совместно с руководством института, побудить людей к действию и созиданию, которое направлено на улучшение работы в подразделениях и на вовлеченность их в общественную жизнь. А филателия интересна тем, что она имеет собственное сообщество, открытое к коммуникациям и восприятию информации, работая с которым, дополняя эту среду какими-то историческими фактами, документами, артефактами, можно гораздо больше рассказать и направить аудиторию на восприятие и на какое-то действие.

– Для нас слияние сложных формул и филателиии — это довольно смелый эксперимент, – признается Ростовцева, – но современный мир требует свежих креативных идей и новых подходов к зрителю. Тем более, что филателия сейчас «в тренде» и переживает, поистине, второе рождение. Марками иллюстрируют книги, заметки в Интернете, ими интересуется молодежь. А у нас в институте, помимо музейной ценности, они несут в себе и немалую информационную составляющую, что дополняет классическую экскурсию, с которой начинается любой визит в ЦАГИ. Благодаря этому оригинальному дополнению получается закрепляющий эффект того, что было рассказано экскурсоводом.

— Плюс еще и вопрос мобильности, — продолжила Екатерина Юрьевна. — ЦАГИ можно представить на любой научно-технической площадке. У нас достаточно большие фонды и коллекции, для которых Демонстрационный центр уже стал мал. И вот как раз компактный филателистический и филокартический материал позволил нам создать идеальный микс из малой графики и больших объектов, который можно везде разместить, быстро демонтировать и увезти.

— Наши экспозиции многосоставляющие, но не всегда есть возможность привезти многометровую модель самолета или его двигатель. Да и большую выставку хлопотно оформлять, — делится Дмитрий Васильевич. — Поэтому мы нашли для себя такое универсальное решение — выставлять стенды с тематическим фил.материалом.

— Авиационная наука — это фундаментальные исследования и не всем понятные сложные вычисления. А нам надо увлечь простого обывателя, чтобы человек, придя на выставку, организованную ЦАГИ, не стоял ничего не понимая, подавляя в себе желание убежать, а заинтересовался тем же уравнением Навье-Стокса, теорией упругости или эффектом шимми, просто рассматривая почтовые марки. Иными словами, мы хотим рассказывать о сложном понятным языком, сделать науку доступной и открытой людям, — говорит Екатерина Юрьевна. — Филателия дает нам возможность перекинуть мостик между научным сообществом и широким кругом общественности и показать, что наши учёные, несмотря на то, что работают над сложными физическими процессами, тоже собирают марки, у них есть те же увлечения, что и у всех: «Вот мы тоже можем, мы занимаемся с вами одним и тем же, только чуть-чуть сложнее». Кстати, у нас в Центре не один год собирается клуб фалеристов. Они не просто коллекционируют значки, а ведут серьезные исследования всех знаков, связанных с ЦАГИ, начиная с 1918 года.

Я человек очень далекий от точных наук и до конца не понимающий, какие же таинственные силы поднимают многотонный самолет в воздух, побывав в Жуковском, совершенно другими глазами посмотрела на мир людей, имена которых золотыми буквами вписаны в историю мировой космонавтики и самолетостроения.

Академики тоже могут интересоваться филателией, выпускать журналы и почтовые карточки, писать научно-популярные книги. Одним словом, говорить простым языком о сложных вещах.

В Демоцентре никогда не бывает скучно и пусто, его двери открыты для всех, кто хочет познать тайны сложных материй с помощью филателии.

Мир авиастроения и почтовых марок изучала Елена Кравцова

Комментарии к статье:

Комментировать статью: