Холмогорская резная кость

Холмогорская резная кость

11 декабря 2019 года на портале «Филателия.РУ» была опубликована статья «Резьба по кости». Поскольку сегодня объект нашего внимания — Холмогорская резная кость и посвящённые ей филателистические и филокартические материалы, мы имеем возможность выразить здесь автору материала чувство глубокой признательности, и продолжить затронутую им тему в более узком направлении.

Когда мы с вами делились своим восхищением от жостовских подносов, расписных самоваров, хохломской посуды, федоскинских и палехских шкатулок, у нас всегда была возможность обратить внимание на яркость и сочность палитры, которую использовал практически каждый художник.

Что же касается резьбы по кости, то только виртуозность резца мастера, оставляющего за собой неповторимой красоты след – единственное мерило шедевральности того или иного изделия настоящих холмогорских волшебников. Сегодня позвольте нам вспомнить пока только о троих. Творчество каждого из них характеризует значительный вклад в развитие этого художественного промысла.

Первые изделия холмогорских косторезов, известные в наши дни, относятся к семнадцатому веку. А на протяжении следующего столетия резьба по кости оформится уже как целостный самостоятельный художественный промысел.

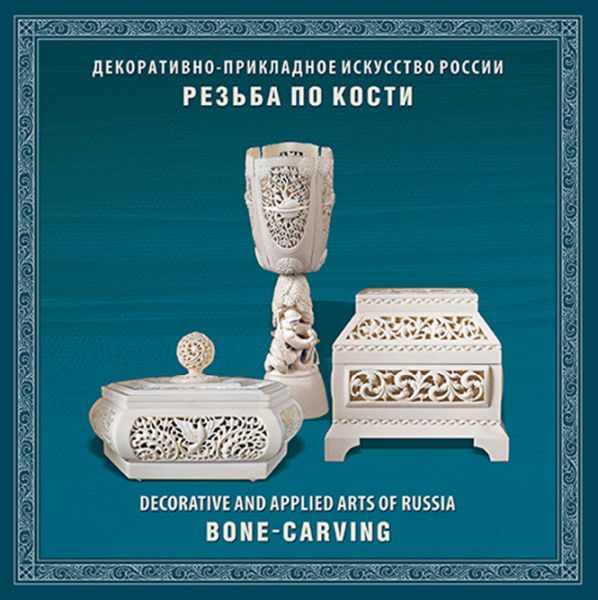

К этому периоду относятся потрясающие по своей красоте и изысканности исполнения предметы декоративно-прикладного искусства, вырезанные из моржовой кости.

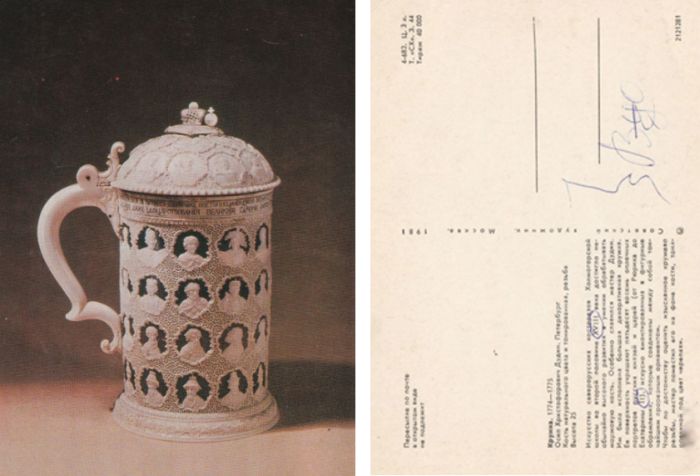

На поверхности кружки высотой всего 25 сантиметров, выполненной в 1774-1775 годах, холмогорский резчик Осип Христофорович Дудин смог поместить полсотни портретов правителей от Рюрика до Екатерины Великой. Один из профилей этого беспрецедентного изделия можно увидеть на многоцветной двусторонней репродукционной открытке издательства «Советский художник» 1981 года выпуска.

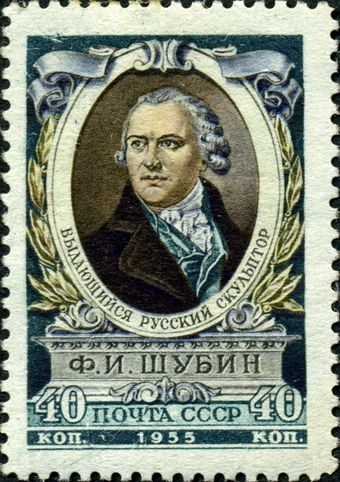

Также к восемнадцатому веку относится творчество Федота Ивановича Шубина, при рождении Шубного. Он происходил из династии поморских мастеров резьбы по моржовой кости. Видя недюжинный талант юноши, проживавший поблизости Михаил Васильевич Ломоносов помог ему поступить в Императорскую Академию художеств, которую Федот Иванович окончил с Большой Золотой медалью.

С этого момента под шубинским резцом будет «петь победные песни» уже не моржовая кость, а каррарский и иной мрамор, а растительным орнаментам его первых изделий на смену придут лица выдающихся деятелей государства. науки и искусства его времени, а также персонажи античной мифологии.

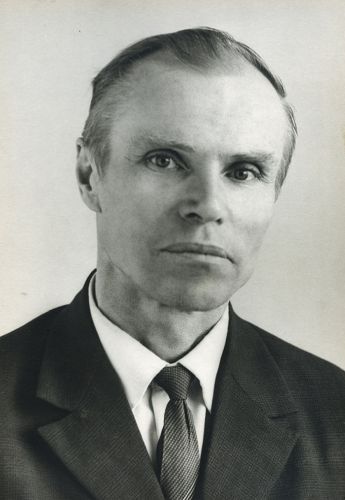

Уезжал из Холмогор не только Федот Иванович. До самой нижегородчины пролег отсюда путь нашего современника Парфёна Парфёновича Черниковича. В ноябре 2025 года ему исполнилось бы 105 лет.

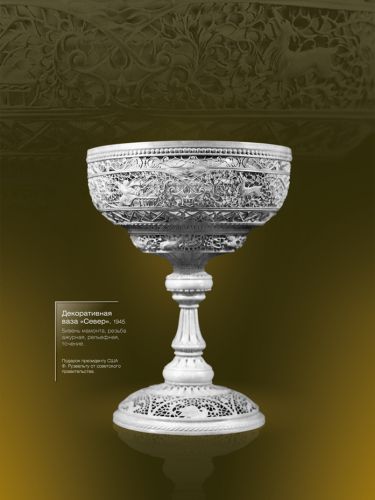

В победном 1945 году, после серьезного ранения, фронтовик Парфён Парфёнович, трудится над вазой «Север», отправленной впоследствии в Москву, на Всесоюзный конкурс художественных промыслов. Эту его первую значимую работу Советское правительство подарит Президенту США Франклину Делано Рузвельту.

Продолжая добрую традицию портретного мастерства в резьбе по кости, которую двумя веками ранее блистательно продемонстрировал Осип Христофорович Дудин, Парфён Парфёнович изобразил батальную сцену и портреты маршалов Советского Союза Г. К. Жукова, А. М. Василевского, И. С. Конева и К. К. Рокоссовского на поверхности резного декоративного кубка «Победа», который он выполнил из кости мамонта.

Работа над этим настоящим шедевром косторезного искусства прошлого столетия, имеющего высоту 45 сантиметров, заняла у него один год и два месяца. Взяв изначально для этого кубка двенадцатикилограммовую заготовку, Черникович оставил в результате на этом прекрасном декоративном изделии всего около 600 граммов исходного материала! В настоящее время этот уникальный кубок можно увидеть в Музее народного искусства в Москве.

Неподалёку от нашей любимой Хохломы он основал варнавинский косторезный промысел, названный так по районному центру Варнавино, на севере современной Нижегородской области.

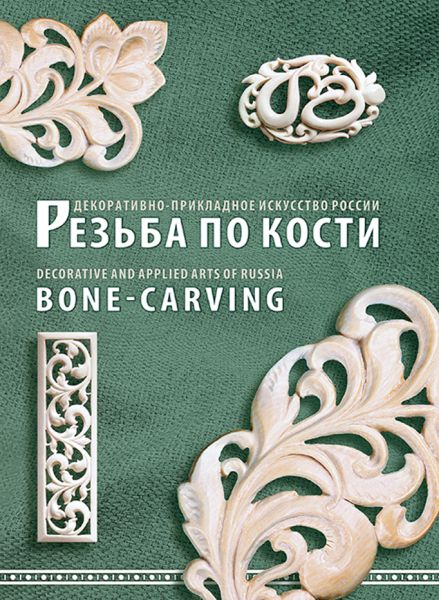

Также можно встретить резную кость из Хотьково Московской области, Увзленскую Чукотскую, Тобольскую и многие другие. каждая из которых имеет свою неповторимую прелесть звучания поэзии мастерства.

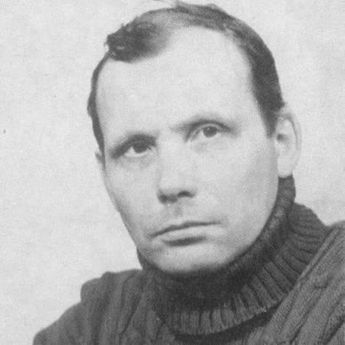

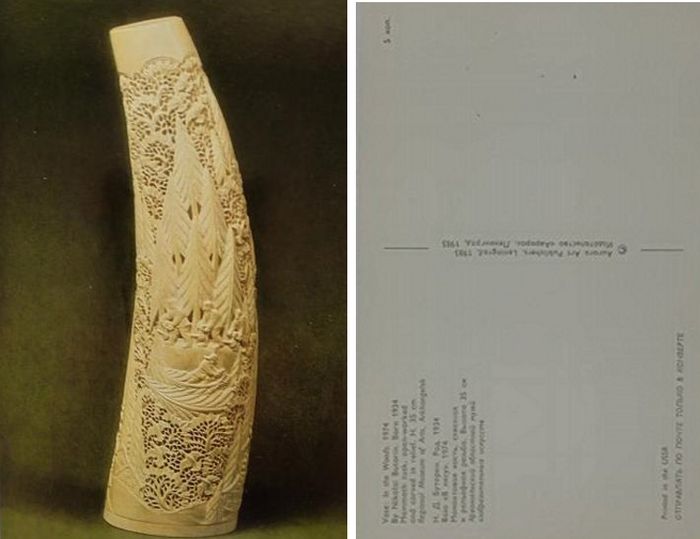

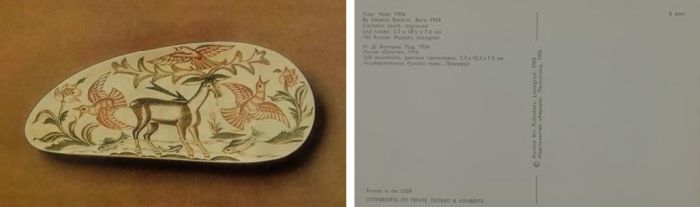

Наконец, считаем своим долгом вспомнить добрым словом и еще одного мастера косторезного искусства, который всю свою жизнь трудился на севере. Это Николай Дмитриевич Буторин (1934-2013), произведения которого можно было встретить на репродукционных открытках в советскую эпоху.

Так, например, выполненная им в 1974 году ваза «В лесу» запечатлена на карточке ленинградского издательства «Аврора» 1985 года выпуска.

В этом же году Николаем Дмитриевичем был создан лоток «Охота» из зуба кашалота, находящийся сейчас в собрании Государственного Русского музея.

Настоящему преобразователю русской жизни, строителю Российской империи Петру Великому, художник в 1975 году посвящает кубок «Основатель русского флота».

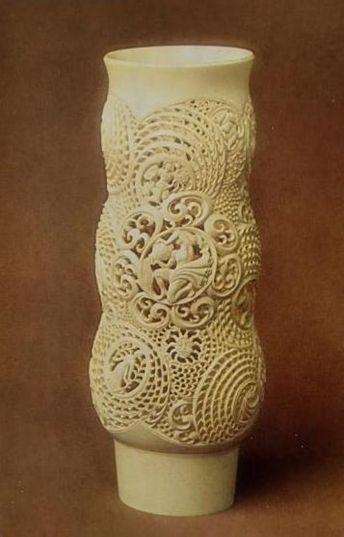

Двадцатилетию космической эры Николай Дмитриевич в 1977 году посвятил вазу «Космос», напоминающую своими очертаниями конструкцию некоторых космических кораблей, которая изображена еще на одной открытке из этого же набора.

Николай Дмитриевич Буторин входит в число тех мастеров, которые создали гравюру по кости и активно развивали это новое направление в косторезной технике, появившемся в первой половине XX века.

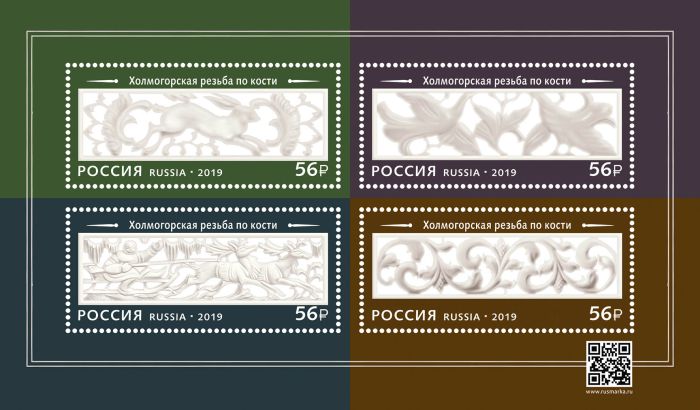

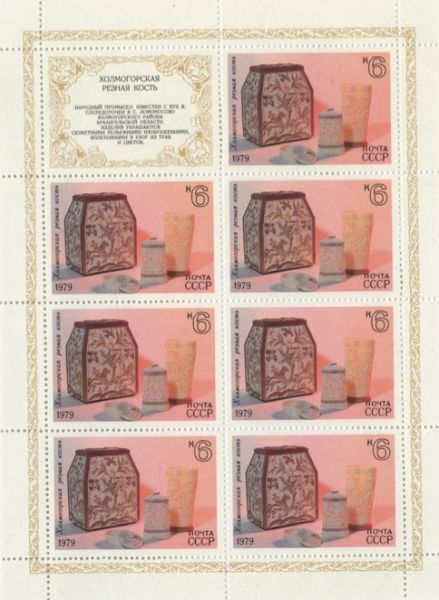

Возвращаясь к вышеупомянутой статье, спешим процитировать следующие высказывания автора: «выпуск российских марок, посвященных резьбе, порадовал как художественным исполнением, так и реализацией, особенно второго выпуска. Сердцевина марок исполнена с применением лазерной резки, марки ощущаются полупрозрачными и почти что - хрупкими, которые хочется брать только с осторожностью и любоваться ими».

И они, действительно, великолепны! И фактически знаменуют своим возникновением начало нового направления в искусстве филателии. Было бы в дальнейшем очень интересно увидеть утонченные результаты лазерной резки, демонстрирующей во всей своей красе кружева Вологды, Белёва…

Не менее ценно было бы видеть, что отечественная филателия берет хороший пример с филокартии, и начинает указывать фамилии и инициалы резчиков по кости так же, как указывает их для авторов живописных и графических произведений, репродуцируемых на почтовых марках.

Защиту авторского права в области искусства следует признать одним из наиболее ценных завоеваний совренной культуры и цивилизации.

Будет прекрасно, когда российская филателия дополнит изящество исполнения почтовых эмиссий ещё и постоянным упоминанием авторов каждого изображенного на марке произведения искусства вне зависимости от техники, в которой оно выполнено.

Мы мечтаем о том знаменательном дне, когда именно на марках, а не только на непочтовых виньетках, посвящённых холмогорской резьбе по кости, появятся надпечатки с фамилиями и инициалами резчиков по кости. И мы с большим удовольствием вновь включим эти миниатюры в свои коллекции – уже под новыми каталожными номерами.

И еще не можем не поделиться с вами одной своей мечтой. Поскольку советский и российский выпуски в честь холмогорских мастеров разделяет целых сорок лет, хотелось бы значительно чаще видеть их изумительные творения на российских марках.

Уже сейчас мы готовимся к тому, чтобы поговорить с вами о других высокоодаренных холмогорских косторезах.

Продолжение следует!

Ю.А., П.А. и О.Ю. Латышевы, С. Павлович, К. Тадич-Леско

Русские художественные промыслы

Дарю вам огромный букет!

Букет из Жостово

Русской души торжество

Эпоха возрождения Федоскино. К 230-летию федоскинского художественного промысла

Волшебство Палехской миниатюры

Семь веков бело-синей Гжели

Неповторимые узоры

Свет солнца в капле янтаря

Ростовская финифть

Комментировать статью: