Николай Пирогов: у истоков русской военно-полевой хирургии и школы анестезии

Николай Пирогов: у истоков русской военно-полевой хирургии и школы анестезии

Дню целителя Пантелеймона посвящается

По случаю праздника Дня целителя Пантелеймона, в центре нашего исследовательского внимания оказался Николай Иванович Пирогов — чрезвычайно многогранная персона на небосклоне отечественной и мировой медицины.

Он органично сочетал в себе качества хирурга и учёного-анатома, естествоиспытателя и педагога, профессора, создателя первого атласа топографической анатомии, основоположника русской военно-полевой хирургии и основателя русской школы анестезии. К тому же он являлся тайным советником.

Когда Николай Иванович появился на свет, а произошло это в Москве, за два года до Отечественной войны, в семье его отца, военного казначея, майора Ивана Ивановича Пирогова (1772-1826) было уже 12 детей! Согласно документам, сохранившимся в Императорском Дерптском университете, работе в котором Пирогов посвятил пять лет жизни, он родился 13 ноября 1808 года. Его матерью была Елизавета Ивановна Новикова, чей купеческий род насчитывал не одно столетие.

При поступлении в 1823 году на медицинский факультет Императорского Московского университета, Пирогов находился на собственном содержании, хотя финансовое положение его семьи в тот момент было далеко не блестящим. И всё же мать воздержалась от того, чтобы отдать Николая на государственное обеспечение, «в казённокоштные студенты», усматривая в данном факте унижение.

Наиболее выдающимися педагогами, у которых Пирогову посчастливилось учиться, были профессора Х.И. Лодер, М.Я. Мудров, Е.О. Мухин, в каждое слово и интонацию которых вслушивался этот прилежный и любознательный студент.

Пять лет спустя Николай Иванович оканчивает обучение на отделении врачебных (медицинских) наук университета, получив там степень лекаря. После этого он становится воспитанником Профессорского института при Императорском Дерптском (сейчас – Тартуском) университете, предназначавшемся для обучения потенциального профессорско-преподавательского состава российских университетов.

Его куратором являлся профессор И.Ф. Мойер, отличавшийся широтой взглядов, и не останавливавшийся на узкопрофессиональных соображениях при формировании своего круга общения.

Императорский Дерптский университет

Бывая в доме Мойера, Пирогов свёл знакомство с прославленным поэтом XIX столетия Василием Андреевичем Жуковским. Близость последнего к царственным особам Дома Романовых привела к тому, что Жуковский наставлял будущего императора Александра II, а также был учителем русского языка для его матери, Александры Фёдоровны, и Фридерики Шарлотты Марии, будущей супруги Великого князя Михаила Павловича. Как и следовало ожидать, данное знакомство не было для Пирогова мимолётным и случайным – в этом сказалась редкая неординарность и незаурядность натур поэта и врача.

В продолжение его внутреннего тяготения к гуманитарному миру состоялась также и дружба Николая Ивановича с Владимиром Ивановичем Далем. Она зародилась ещё в Дерптском университете.

В 1833 году Пирогов защищает диссертацию на соискание степени доктора медицины.

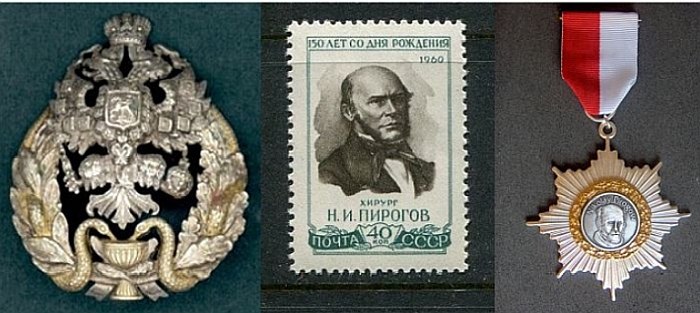

Примечательно, что нагрудный знак доктора медицины, который носил затем Николай Иванович, уже в нашем тысячелетии был восстановлен Международной Ассоциацией учёных, преподавателей и специалистов (Российской Академией Естествознания). Он вручается теперь современным врачам в память о верном сыне своей родины, так много сделавшем для развития врачебного дела в России и во всём мире.

На этом учёба Пирогова не заканчивается. Он, а также его товарищи по Профессорскому институту - Ф.И. Иноземцев, Д.Л. Крюков, М.С. Куторга, В.С. Печерин, А.М. Филомафитский и А.И. Чивилёв – зачисляются на обучение в Берлинский университет.

Эта учёба заняла у Пирогова три года. Вернувшись в родной Императорский Дерптский университет, Николай Иванович приступает там к работе в качестве профессора теоретической и практической хирургии. Но слава о молодом, энергичном и столь разносторонне одарённом профессоре уже бежит впереди него. И вот пять лет спустя Пирогова приглашают в столицу Российской империи.

С 1841 года в Медико-хирургической академии Николай Иванович возглавляет кафедру хирургии. Он организует в Санкт-Петербурге клинику госпитальной хирургии, и сам ею руководит, совмещая это с преподавательской работой.

Помимо этого, благодаря введению Пироговым принципиально новых приёмов, применявшихся во время операций, ему чаще других коллег удавалось обходиться без ампутации конечностей. Один из видов таких операций до сих пор, несмотря на значительные изменения в медицинской терминологии, называют «Операцией Пирогова».

Он понял, что наиболее наглядно обучение хирургов проходит при использовании так называемой «ледяной анатомии». Это привело к появлению на свет новой медицинской дисциплины — так называемой «топографической анатомии».

Практическим результатом внедрённого Пироговым исследовательского подхода явился первый анатомический атлас, носивший название «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведёнными через замороженное тело человека в трёх направлениях».

По отзывам современников и врачей последующих поколений, это было единственное пособие, руководствуясь указаниями которого врачи-хирурги могли добиваться всё новых и новых успехов в своём столь благородном деле.

Пройдёт ещё пять лет, и Николай Иванович будет избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук (ИАН). Но он не стал исключительно кабинетным учёным, участвующим только в важных совещаниях по вопросам развития вверенной ему отечеством области науки.

В 1847 году Пирогов отправляется на Кавказ, где в условиях действующей армии намерен убедиться в применимости разработанных им методов проведения операций в полевых условиях. Ему было важно утвердиться во мнении одновременно относительно двух принципиальных обстоятельств.

Во-первых, не отдалился ли он за годы своих научных изысканий от требований и ожиданий повседневной практики, а во-вторых – какие нововведения способны облегчить участь русских солдат, получающих многочисленные увечья при столкновении с хорошо обученными военному мастерству горцами.

Здесь же Пирогову приходит в голову ещё одна интересная идея. Ранее для фиксации повязки и обездвижения конечности использовались лубки. Например, это представлялось полезным при переломе со смещением, чтобы на месте слома не возникало трения и дальнейшего расщепления костной ткани. Он же предложил вместо этого пропитывать бинт крахмалом, который по высыхании создавал своеобразное ложе для конечности, формуясь в строгом соответствии с её очертаниями, и усиливал возможности фиксации определённой части тела в необходимом для лечебных целей положении.

Кроме этого, следует напомнить, что во время операций в полевых условиях до Пирогова никто не прибегал к возможностям анестезии. Николай Иванович стал использовать эфир как средство обезболивания. Под эфирным наркозом Пирогов проделал немало операций, спас жизнь многим солдатам и офицерам русской армии, определённую их часть вернув в строй, и подарив надежду на это в дальнейшем остальным.

В октябре этого же года Николай Иванович заслуживает чин действительного статского советника. 6 ноября 1854 года Николай Пирогов получает возможность закрепить на практике и усовершенствовать изобретённые им способы оказания хирургической помощи, возглавив группу врачей и с медицинских работников среднего звена, направляющихся на поля сражений Крымской войны.

Великая княгиня Елена Павловна незадолго до этого инициировала создание Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия, которые также сопровождали врачебную миссию в Крыму.

Когда Севастополь был осаждён англо-французскими войсками, Пирогов выступал в качестве главного хирурга города, оказавшегося в осаде, и руководил обучением вышеупомянутых медицинских сестёр. Это стало принципиально новым шагом в организации обучения среднего медработника, над которым до Пирогова никто не задумывался.

Н.И. Пирогов в госпитале

Николай Иванович не останавливается на накрахмаленных бинтах, призванных фиксировать в нужном положении сломанные конечности. Их логическим продолжением стала гипсовая повязка, которую до Пирогова никто в России не применял. Это позволило уберечь руки и ноги многих солдат и офицеров от ампутации.

Внимательный подход Пирогова к организации лечения раненых выражался ещё и в том, что он активно практиковал полевые операции, не дожидаясь, пока рана начнёт гноиться и давать развиваться гангренозным проявлениям, что также позволило сберечь множество жизней русских воинов.

В тех же случаях, когда тяжесть ранения была не настолько велика, и представлялось возможным отправить бойца на лечение в глубокий тыл, это решение также принималось, не выходя из стен перевязочного пункта. Поэтому Пирогов по справедливости считается основоположником специального направления в хирургии, известного как военно-полевая хирургия.

Жизнь этого энергичного, самобытного и проницательного человека изобилует множеством замечательных страниц, отражению которых посвящено немало замечательных книг.

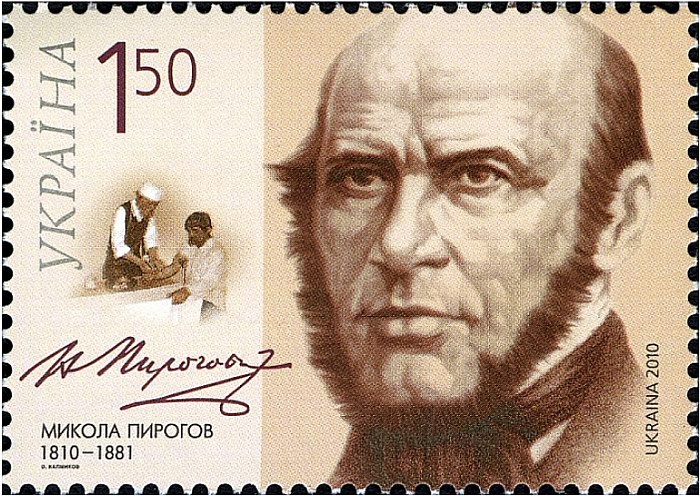

Изображения Н.И. Пирогова – как портретного свойства, так и в многочисленных жанровых сценах – часто встречаются на почтовых марках и открытках, конвертах первого дня и картмаксимумов, по ним отчеканено немало медалей и монет. Но главное – благодарная память потомков, которой надлежит сквозь века пронести светлое имя этого поистине великого человека.

О.Ю. Латышев, П.А. Латышева,

Радаэлли Массимо Энрико, Луизетто Мауро, Лофрано Марчелло, Чипелли Рикардо Бенци, Мелотто Клаудио, Копполино Массимо

Статья по теме:

Комментировать статью: