Российское шелководство в филателии

Российское шелководство в филателии

Натуральный шёлк — самая удивительная ткань в истории человечества и настоящая роскошь мира текстиля.

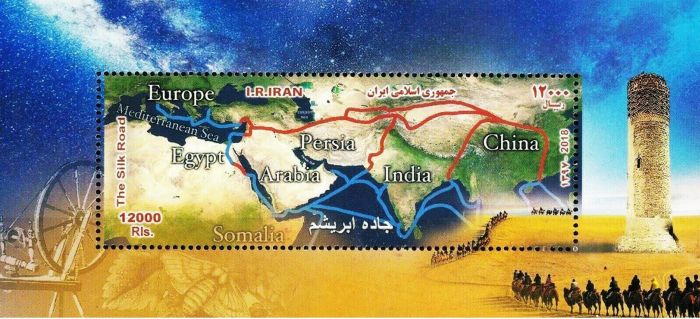

История шёлка началась в Китае ещё в пятом тысячелетии до нашей эры, когда там научились добывать волокна тутового шелкопряда — маленького поставщика драгоценного сырья. Китай был монополистом в производстве шёлка, сохраняя секреты создания прекрасных тканей более двух тысяч лет. В V веке до нашей эры шёлк начал постепенно проникать на Запад. Великий шёлковый путь стал складываться ещё во II веке до нашей эры как путь, ведущий к центру торговли шёлком

Блок Ирана 2018 года с иллюстрацией Великого шёлкового пути и тутового шелкопряда

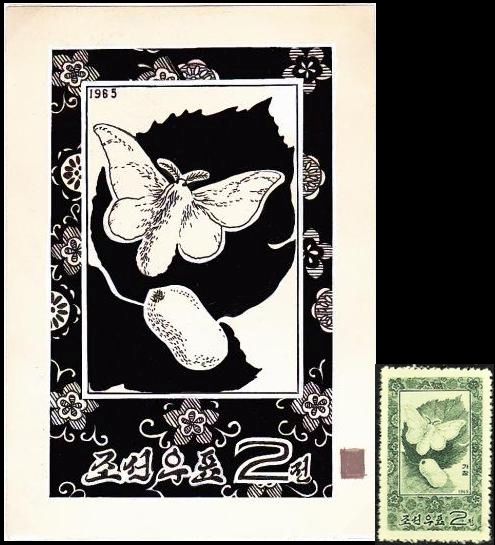

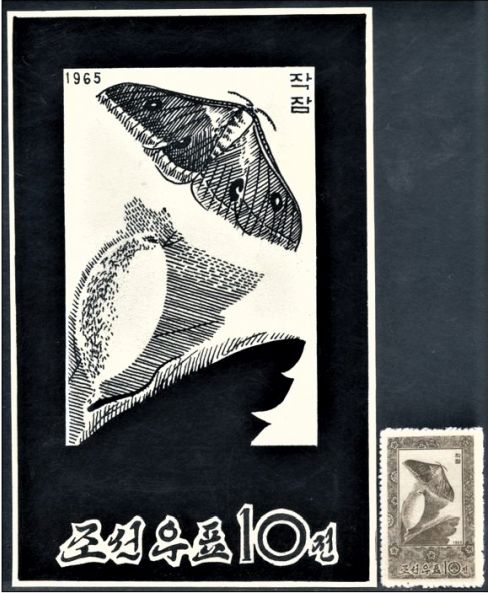

Шёлк производят гусеницы шелкопряда, поедая листья тутового дерева, пропуская через себя тонкую нить и образуя коконы. Красиво сплетённый кокон тутового шелкопряда образован цельной шёлковой нитью толщиной 10–30 микрон, длина которой может достигать километра.

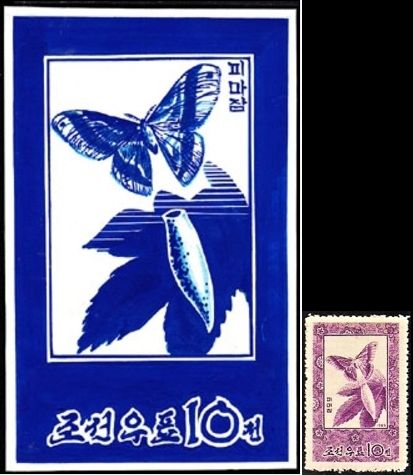

Проект и почтовая марка КНДР 1965 года с тутовым шелкопрядом и сплетённым коконом

Про эту ниточку говорят: «Прочнее стали, тоньше паутины». Кокон, пройдя определённую технологическую обработку, даёт нить, из которой ткут ткань. Шёлковая нить по своей прочности превосходит все текстильные волокна и имеет весьма широкое применение. Получение шёлка связано с большими трудовыми затратами, что делает его одним из наиболее дорогих текстильных материалов.

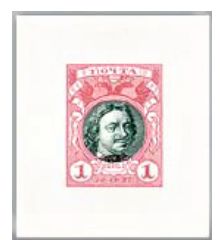

Пётр Первый (1672–1725) — великий реформатор, занимаясь переустройством сельского хозяйства в России, положил начало развитию шелководства.

Эссе почтовой марки России 1913 года с портретом царя Петра I

Согласно его указу 1700 года, «каждому подданному Государства Российского надлежит посадить тутовое дерево, и ежели кто с умыслом или без оного посмеет срубить его, того казнить принародно отрубанием головы». Но Пётр Великий умел не только карать. Он издал указ о переписи всех астраханских шелководов и о содействии им. Благодаря ему были заложены питомники шелковицы в Астрахани, Воронеже, Киеве, Кизляре и других городах, а также на Ставрополье. В 1720 году по царскому указу был учреждён астраханский казённый «шелководный завод» на реке Ахтубе. XVIII век был «золотым веком» астраханского шелкоткачества. Промыслом этим здесь занимались главным образом армяне.

Эссе почтовой марки с перевёрнутым центром Армении 1920 года с изображением шелкомотальщицы за работой

Пётр Первый дарил земли и давал льготы тем, кто строил «шёлковые заводы». Под «шёлковыми заводами» подразумевались мануфактуры, на которых полностью осуществлялся процесс производства шёлка. Шёлковые заводы появились в Астрахани, Владимире, Вологде, Казани, Москве, Петербурге, Ярославле — на всём протяжении водного пути из Персии, откуда главным образом поступало в Россию сырьё.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) занимает совершенно особое место в истории российской культуры.

Проба почтовой марки СССР 1925 года в паре с портретом М.В. Ломоносова

Он известен настойчивыми попытками завести шелководство в России, начать выделку кружев, шёлковых материй и чулок, травчатого бархата и других предметов роскоши, что находило сочувствие правительства Елизаветы и поощрялось особыми указами.

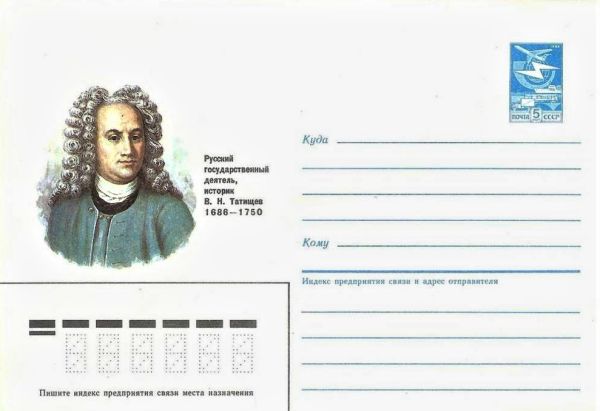

В царствование Елизаветы Петровны немало способствовал развитию астраханского шелкоткачества губернатор края Василий Никитич Татищев.

Художественный маркированный конверт СССР 1985 года с портретом В.Н. Татищева

Так, если в начале 1740-х годов в Астрахани было две шёлковые фабрики, то к 1811 году — уже около ста различных производств, так или иначе связанных с шёлком.

При Екатерине II возле Царицына были построены шелководни, к которым приписали 1 300 крестьян. При её правлении были также организованы шёлковые производства на Украине в Харьковской губернии. В 1800 году крестьяне получили предписание высаживать по десять деревьев шелковицы.

Почтовая карточка России 1914 года с изображением тутовых деревьев (шелковицы) в Фергане

За невыполнение указа виновные подвергались штрафу. Дворян же, отличившихся на поприще шелководства, награждали и давали земельные наделы для разведения шелковицы. К 1740 году только в Москве, которая стала одним из шёлковых центров России, располагалось 26 шелкоткацких мануфактур. К 1762 году число шёлковых мануфактур в России достигло 44. Росту их числа способствовала протекционистская политика, проводимая властью.

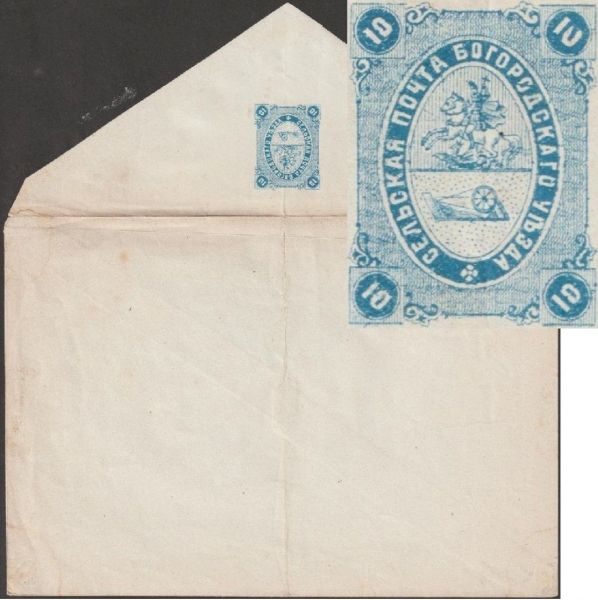

Штемпельный конверт земской почты Богородского уезда Московской губернии 1869 года с изображением приспособления для навивки шёлка на гербе города

При Екатерине II, благодаря устройству казённых плантаций и поощрению раздачей земли и денежных пособий, было положено начало крымскому шелководству. В 1783 году Крымский полуостров присоединился к Российской империи. Управление новой территорией было поручено сподвижнику императрицы князю Григорию Александровичу Потёмкину, получившему впоследствии за свою деятельность по устройству Тавриды титул светлейшего князя Таврического.

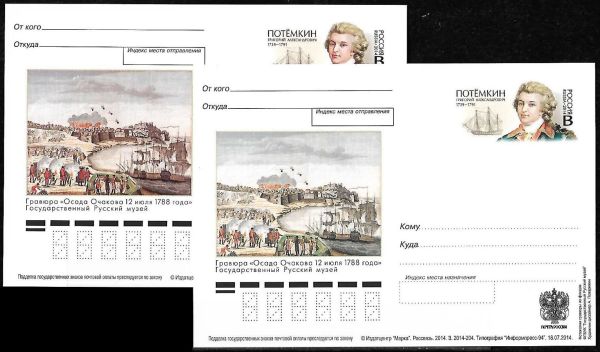

Почтовая карточка с оригинальной маркой России 2014 года и разновидность цвета с портретом князя Г.А. Потёмкина

Потёмкина полностью захватила мечта сделать из Крыма самодостаточный, экономически сильный регион. В районе Старого Крыма Потёмкин решил устроить свой «Китай» — основать центр шелководства. Специально, чтобы развить шелководство на полуострове, нашли специалиста — уроженца итальянского Милана, гражданина Парма, по которому ему вменялось в обязанности обеспечить в 10-летний, максимум в 15-летний срок совершенствование шелководства в Крыму.

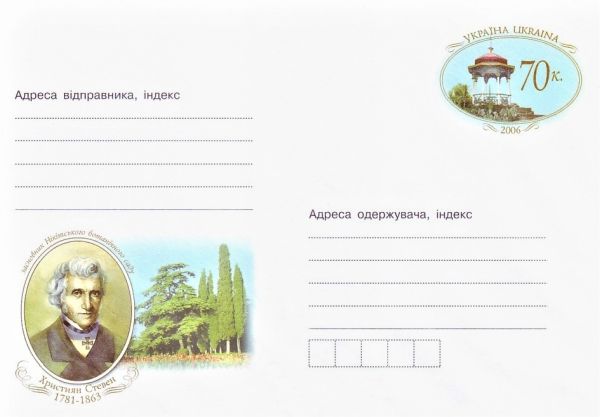

Выдающийся российский ученый и коллекционер, главный энтомолог и ботаник Российской империи Христиан Христианович Стевен (1781–1863) много времени уделял изучению и развитию шелководства.

Художественный маркированный конверт с оригинальной маркой Украины 2006 года — Христиан Стевен

Свои доводы он изложил в консультативно-рекомендательном труде 1808 года «Наставление о шелководстве», раскрывающим особенности шелководства в разных регионах Юга России.

В 1800 году Х.Х. Стивен приступил к исполнению обязанностей помощника главного инспектора шелководства Юга России и Кавказа. С этого времени началась его неустанная научная и инспекторская деятельность, охватывающая огромные пространства — от Днепра до Волги и Каспия, Молдавию, Кавказ и с 1807 года — Крым. В 1826–1851 годах он стал главным инспектором шелководства (с 1841 года — сельского хозяйства) Юга России.

Таким образом, шелководство в России активно развивалось. К началу XIX века в России насчитывалось 194 шелкоткацких фабрики. 175 из них — только в окрестностях Москвы. Многие из шелкоткацких фабрик производили ткани, «ничем не уступавшие французским материям, как совершенством ткани, так и красотою цветов»: парчу, атлас, глазет, брокатель, мебельные (обойные) ткани.

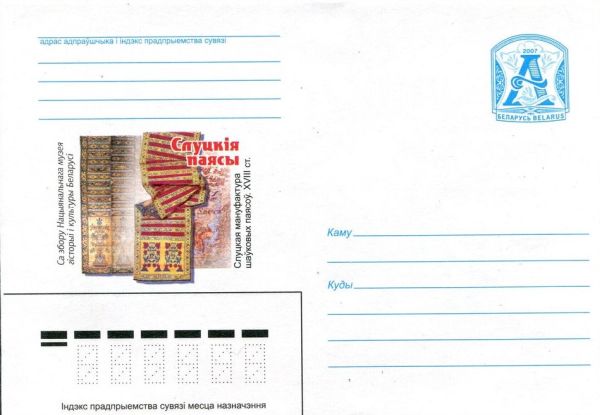

Художественный маркированный конверт Беларуси 2007 года с изображением шёлковых поясов Слуцкой мануфактуры XVII века

Дальнейшему успешному развитию шелководства помешала возникшая в Европе и России в 1860-е годы эпидемия болезней шелкопряда. Однако российские специалисты были откомандированы заграницу для изучения технической стороны шелководства и его состояния в Западной Европе.

Выдающийся русский зоолог, немец по происхождению, академик Петербургской Императорской Академии наук Фёдор Фёдорович Брандт (1802–1879) явился автором многочисленных исследований по зоологии, палеонтологии и зоогеографии России. В результате предпринятой в 1863 году поездки по поручению Министерства государственных имуществ он выполнил исследования об айлантовых шелковичных червях, нашедшие применение в работах по их разведению на территориях Кавказа и Закаспийского края.

Проект и почтовая марка КНДР 1965 года с айлантовым шелкопрядом и сплетённым коконом

Крайне успешно развивалось шелководство и шелкоткачество на территории Средней Азии.

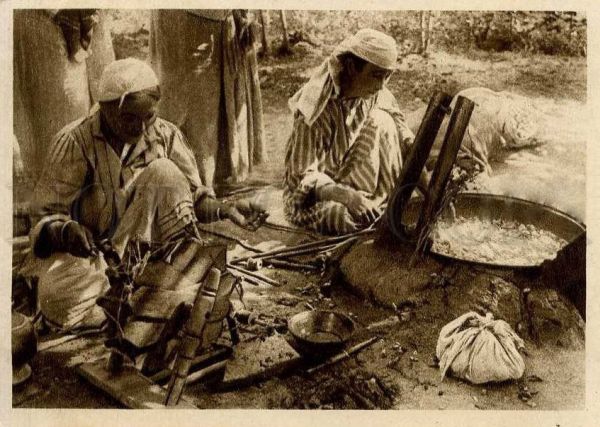

Почтовая карточка СССР 1955 года с изображением процесса разматывания коконов шелкопряда в Туркменистане

В прикаспийских землях шелководство было известно с IV–V веков, а уже в XI–XII веках шелка из Шемахи и Гянджи пользовались заслуженной славой далеко за пределами этого региона. Значение крупных центров шёлковой торговли города Шемаха, Гянджа и Шеки сохраняли вплоть до начала XX века.

С 1883 года кавказское шелководство вверено попечению Министерства государственных имуществ, которое в 1884 году устраивает образцовые червоводни в Закаталах (северо-западный район Азербайджана).

В 1887 году создаётся Кавказская шелководственная станция в городе Тифлисе, имевшая большое значение для шелководства Северного Кавказа и Закавказья. Рис. 13 В начале XX века шёлковые ткани в России отличались не только высоким качеством, но и оригинальностью и изяществом рисунков, выполненных русскими художниками.

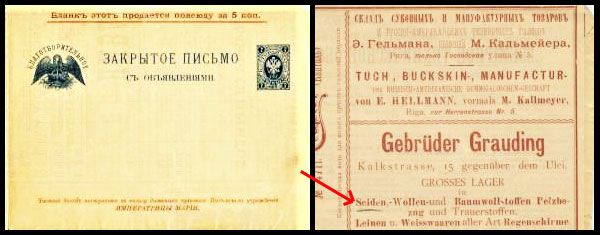

Закрытое письмо с объявлениями России 1899 года с рекламой шёлковых тканей

Русские шелка экспортировались в Нидерланды, Швейцарию, Австро-Венгрию, Францию, а также в Афганистан, Персию и Монголию, откуда некогда узорчатый шёлк поступал в Россию. Более того, к 1917 году российская шёлковая промышленность уверенно занимала четвёртое место в мире по количеству выпущенных изделий.

В период Первой мировой и Гражданской войн шелководческая отрасль в России пришла в полный упадок. Но в 1920-х годах шелководство было объявлено важной областью народного хозяйства. Учитывая огромное значение шелководства для развития экономики, Советское правительство в 1939 году приняло постановление «О восстановлении и развитии шелководства в РСФСР».

В южных регионах страны высаживали плантации шелковицы, впервые в мировой практике были созданы специализированные шелководческие совхозы. Ставрополье стало центром шелководства СССР. Здесь, а также в Краснодарском крае, Ростовской области, Северной Осетии, Дагестане, Чечено-Ингушской Республике и Кабардино-Балкарии шелкопрядов выращивали в промышленных масштабах.

В советские годы производилось 500–600 килограммов грены (яйца бабочки тутового шелкопряда) в год, которой хватало для получения 800–900 тонн коконов. Была создана единая государственная система селекционно-племенной работы, заготовок и первичной обработки коконов.

Советскими учёными выведены высокопродуктивные белококонные породы и гибриды шелкопряда, высокоурожайные сорта шелковицы и разработаны более эффективные приёмы её агротехники. Большую роль в развитии селекции шелководства сыграли работы академика Бориса Львовича Астаурова по регуляции пола и получению полиплоидных линий тутового шелкопряда, внедрению промышленной гибридизации, использованию биологического действия тепловых шоков для прижизненного обеззараживания грены тутового шелкопряда.

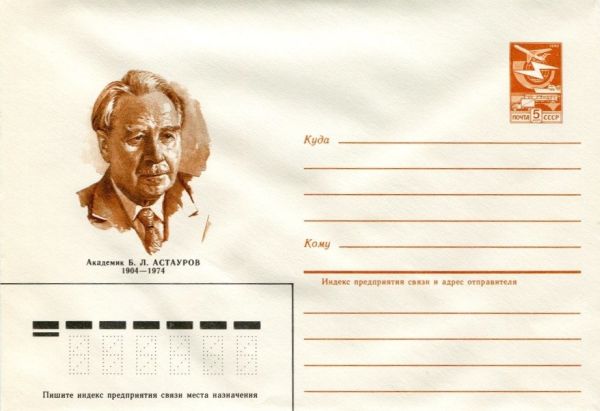

Художественный маркированный конверт СССР 1984 года, посвящённый академику Б.Л. Астаурову

Бабочку под названием китайская дубовая павлиноглазка, или китайский дубовый шелкопряд разводили в СССР ради изготовления чесучи, особого вида шёлка. Дубовый шелкопряд отличается от тутового характером шёлковой нити, обладающей большей прочностью. Технические ткани, вырабатываемые из нити дубового шелкопряда, идут на производство парашютов и других важных изделий, выпускаемых оборонной и гражданской промышленностью. Впервые дубовый шелкопряд был завезён в СССР для опытных выкормок в 1926 году.

Проект и почтовая марка КНДР 1965 года с дубовым шелкопрядом и сплетённым коконом

Промышленное же разведение началось в колхозах по существу с 1937 года. Спустя два года в южных областях Союза насчитывалось уже около 900 колхозов, в которых производилось разведение дубового шелкопряда.

До конца 1930-х годов выкормка дубового шелкопряда производилась главным образом на Украине (в Харьковской, Одесской, Сумской, Полтавской, Киевской, Сталинской, Ворошиловградской и других областях), а также на Северном Кавказе, в Курской и некоторых других областях РСФСР. В 1940 году в СССР было произведено уже 20 тонн коконов.

С 1940-х годов эта отрасль шелководства распространилась и на некоторые другие районы Европейской части Союза, в которых имеются дубравы, захватив Белоруссию, Башкирскую, Марийскую, Чувашскую и Татарскую автономные республики, Воронежскую, Куйбышевскую и ряд других областей РСФСР. Также на Украинской опытной шелкостанции (город Мерефа) в 1970-е годы разводился мотылёк павлиноглазка Артемида для получения натурального шёлка.

Пробный выпуск КНДР 1991 года с изображением шелкопряда павлиноглазка Артемида

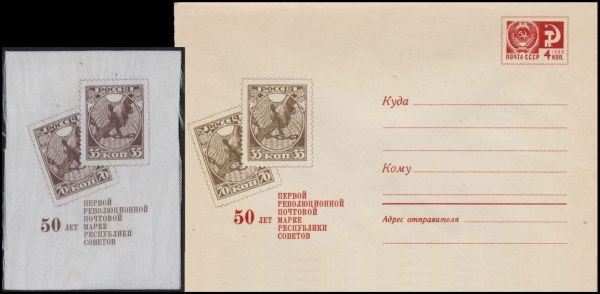

Из шелковичных нитей прядут саму шёлковую ткань. Главная ценность её заключается в том, что она обладает необычайной лёгкостью, нежностью, мягкостью и в то же время прочностью.

Художественный маркированный конверт СССР 1968 года и проба на шёлковой ткани

В старину шёлк очень ценился, потому что одежду из него носить было легко и приятно, удобно укрываться шёлковыми одеялами. Шёлк препятствует размножению бактерий, впитывает запахи, не вызывает аллергию. Поэтому из шёлка делают ткани для одежды, постельного и нижнего белья, корсетных изделий. И сейчас получаемая при помощи шелкопрядов шёлковая нить применяется в пошиве дорогих одежд.

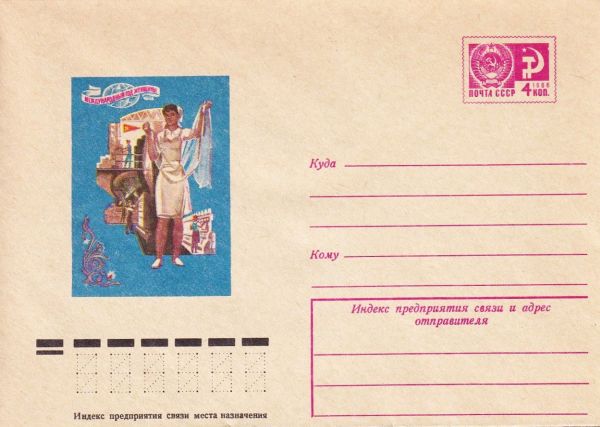

Художественный маркированный конверт СССР 1975 года с демонстрацией шёлковой ткани

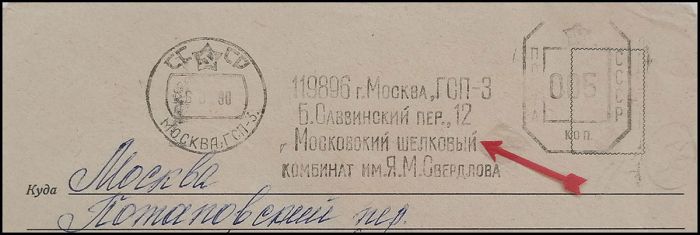

Если шелководство в СССР развивалось в основном в южных районах, то шелкоткачество — во всех союзных республиках, включая прибалтийские, а также в Москве и Ленинграде. Увы, советские шёлковые ткани уже не имели такой высокой репутации на мировом рынке, как дореволюционные, хотя продукция ряда комбинатов, таких как Маргиланский им. В.В. Куйбышева, московский «Красная Роза» и ряд других, шла на экспорт.

Машинный штемпель 1990 года Московского шёлкового комбината им. Я.М. Свердлова

Всего же в СССР выпускалось до 10% от мирового объёма производства шёлковых материй.

Шёлковую нить прядут гусеницы невзрачной бабочки — тутового шелкопряда, единственного из насекомых, полностью одомашненного человеком.

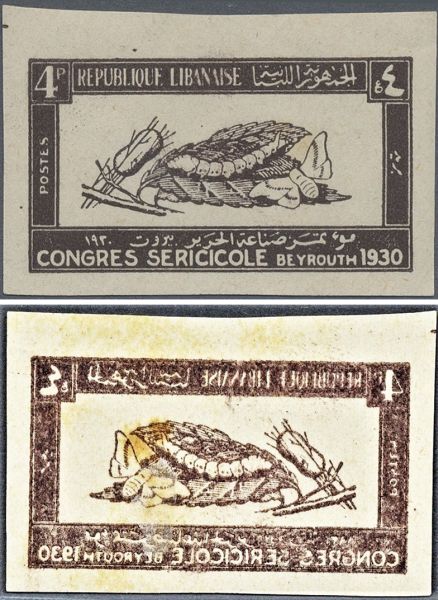

Беззубцовая марка Ливана 1930 года и марка с ошибкой (зеркальная печать) с изображением тутового шелкопряда

Гусеницы в огромных количествах поедают листья одного-единственного вида деревьев — шелковицы, или тутовника, а затем окукливаются в коконы, из которых при определённой обработке разматывают шёлковую нить длиной до 1 000 метров, почти невидимую невооружённым взглядом.

Шёлк-сырец состоит из скрученных вместе 8–12 таких природных нитей. Это волокно отличается удивительной эластичностью и прочностью, которая превышает прочность стали. Благодаря таким свойствам сфера применения шёлка выходит далеко за пределы области моды и костюма — шёлковое волокно используется для хирургических нитей и рыболовных снастей, для изготовления парашютов и современных изоляционных материалов и т. д.

В последние годы стали всерьёз говорить о медицинском значении шёлка — и об использовании шёлковых тканей, помогающих при бессонницах и дерматитах, и о фармацевтических препаратах, созданных на основе личинок тутового шелкопряда.

Владимир Качан, Беларусь, vladimirkachan@mail.ru

Материал размещен на rusmarka.ru. На портале Филателия.RU статья опубликована с любезного разрешения автора

Комментарии к статье:

Комментировать статью: