Ледоколы в океане филателии. Часть II

Ледоколы в океане филателии. Часть II

Закончилась Великая Отечественная война. Ледокольный флот СССР потерял часть кораблей, часть в силу своего возраста не справлялась с поставленными задачами.

В 50-х годах прошлого века Советский Союз, восстанавливающийся после войны, крайне нуждался в транспортном сообщении. Для транспортировки грузов строились всё новые и новые транспортные суда, в том числе и усиленного ледового класса, но даже им требовалась ледокольная проводка. Для этих целей Советский Союз заказал на верфях г.Хельсинки серию ледоколов. Решено было использовать проект недавно построенного финского ледокола «Voima» и внести в него незначительные изменения.

Первым ледоколом серии, построенным по советскому заказу, стал «Капитан Белоусов», названный в честь того самого капитана ледокола «Иосиф Сталин», спасшего из ледового плена «Георгия Седова».

С 1954 до 1975 года «Капитан Белоусов» трудился в Арктике, после чего отправился в более теплые края. На Азовском море возникла необходимость в мощном ледоколе. Дело в том, что из-за своей мелководности Азов, по сложности ледокольных проводок, может сравниться с арктическими морями. В 1992 году, после распада СССР, ледокол отошел Украине. До недавних пор «Капитан Белоусов» принадлежал Мариупольскому морскому порту и оставался единственным ледоколом Украины. В настоящее время проследить его судьбу тяжело, но можно с уверенностью сказать, что это самый возрастной ледокол. В декабре 2023 года он отметит 80-летний юбилей. Хотя «Красину» более 100 лет, но функцию ледокола он перестал выполнять в возрасте 56 лет.

В те же годы, когда на финских верфях строился «Капитан Белоусов», на голландской верфи «De Schelde», по проекту советских ученых был построен дизель-электроход ледового класса «Лена», который был введен в эксплуатацию в марте 1954 года.

Это был первый корабль серии транспортных судов для автономного арктического плавания. Более широкую известность получило второе судно этой серии, носившего имя еще одной великой реки России – «Обь». Именно дизель-электроход «Обь» доставил участников первой Советской Антарктической экспедиции на шестой континент, что положило начало советских изучений в Антарктиде.

Дизель-электроход «Лена» также участвовал в первых двух советских Антарктических экспедиция. Но до того, как отправиться в декабре 1954 года к берегам Антарктиды, «Лена» успела совершить первый в истории Севморпути двойной сквозной рейс с грузами для арктических портов. Судно продолжало трудиться для освоения и поддержания жизнедеятельности в Арктике и Антарктике до своего списания в 1983 году.

В ходе успешной эксплуатации ледоколов, построенных на финской верфи «Wärtsilä Hietalahti», в конце 50-х годов там вновь разметили заказ на изготовление новых ледоколов. И в 1960 году был введен в эксплуатацию ледокол «Москва», головное судно серии из пяти дизель-электрических ледоколов, названных в честь крупных советских городов.

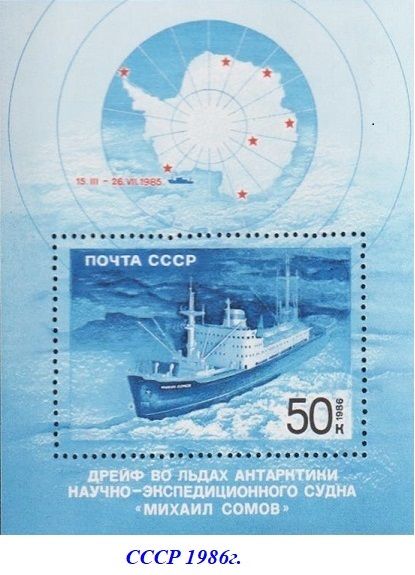

Позже там же были построены «Ленинград», «Киев», «Мурманск» и «Владивосток». Последний из перечисленных можно увидеть на почтовой марке 1986 г.в., посвященной вызволению из ледового плена научного судна «Михаил Сомов».

Остальные ледоколы серии на почтовых марках не изображались, поэтому вернемся к описанию «Москвы». На момент сдачи это был самый большой и самый мощный неатомный ледокол в мире. В феврале 1985 года «Москва» была в центре международного внимания, когда стадо белух оказалось в ледяной ловушке, недалеко от Чукотки. Ледокол пробил канал в паковом льду и сумел вывести более 2000 китов в открытое море. В октябре 1961 года, «Москва» всего за 10 дней совершила переход по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток. А это почти 11 000 км. В 1992 году судно постигла участь большинства кораблей морского флота СССР. Оно было списано и продано на металлолом.

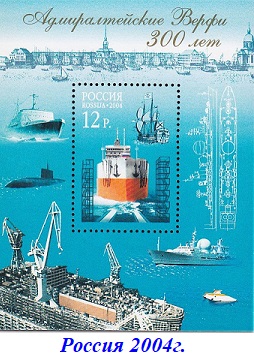

В канун нового 1962 года, а именно 30 декабря 1961 года, на «Адмиралтейских верфях» в Ленинграде, был сдан в эксплуатацию ледокол «Василий Прончищев», который назвали в честь исследователя Арктики XVIII в. Судно использовалось в устье Северной Двины и на Белом море, поддерживая деятельность порта Архангельск, как фактически незамерзающего порта.

Позже входило в состав Экспедиционного отряда аварийно-спасательных, судоподъёмных и подводно-технических работ Северного морского пароходства. В 1988 году ледокол был задействован для исследований прибрежной зоны Ледовитого океана на маршруте Архангельск – Диксон – Тикси. Списан в 1989 году.

В 1962 году на судостроительном заводе имени Ленинского комсомола, в городе с самым комсомольским именем – Комсомольске-на-Амуре, был введен в эксплуатацию дизель-электроход ледового типа «Амгуема».

Столь интересное для логопедов название взято по имени реки, которая протянулась на 498 км по полуострову Чукотка.

Всего было построено 15 ледоколов этого типа. Десять в Комсомольске-на-Амуре, а последние пять на Херсонском судостроительном заводе. Последним, из этой серии, в 1975 году, был построен «Михаил Сомов». И если про него полно информации, и про три дрейфа, и про Антарктические экспедиции, то, про судьбу первого из серии, ледокола «Амгуема», известно немного.

Можно сказать неизвестно НИЧЕГО. После ввода в эксплуатацию в 1962 году трудился в Дальневосточном морском пароходстве, списан в 1987 году. История ледоколов в филателии повторила их историю в жизни.

«Михаилу Сомову» посвящено несколько марок и блоков, а «Амгуема» отражена однажды, на марке 1977 г.в.

Продолжая успешное сотрудничество с Хельсинкской верфью «Wärtsilä», в 1975 году там был построен дизельный полярный ледокол «Адмирал Макаров».

Это был второй в серии из трех ледоколов, построенных в Финляндии по заказу СССР. Все три получили имена ранее существовавших ледоколов. Годом ранее был заложен «Ермак», а годом позже «Красин». Все три и сегодня продолжают трудовую вахту в Арктике. Изображенный на марке 1978 г.в. ледокол был назван в честь талантливого полководца, одного из разработчиков первого арктического ледокола «Ермак» - Степана Осиповича Макарова.

С момента ввода в эксплуатацию и до 2017 года «Адмирал Макаров» был приписан к порту Владивостока, после чего был переведен в Мурманск, где и продолжает свою трудовую вахту. До 1966 года под таким именем в Арктике работал пароход-ледокол, который до 1958 года назывался «Вячеслав Молотов».

Это были все НЕ атомные ледоколы, которых своим вниманием удостоила почта СССР и РФ. Им на смену стали приходить более мощные и современные ледоколы – атомные. Речь про них пойдет в следующей статье.

Иллюстрации автора

В.Н. Агарков

Продолжение следует...

Другие статьи автора

День Советской пожарной охраны

Ледоколы в океане филателии. Часть II

Атомные ледоколы в океане филателии

Государственные награды Российской Федерации

Северный полюс. Они были первыми

Современные труженики Арктических морей

Новый год в советской филателии

Китайский новый год в филателии

Филателистический букет из орхидей

Интервью с В. Агарковым

Комментарии к статье:

Комментировать статью: